欧洲固态电池突然放大招,超越我国20年?我国明年量产,欧美呢?

锂电那些事今日头条2025年10月14日 星期二

固态电池的竞争已进入白热化阶段,近日,奔驰方面更是宣布,他们的一款测试车使用了固态电池,行驶里程已经超过了1200km,全程既没有间断也没有充电。

这难道真意味着欧洲在固态电池领域领先了?实际上,我国在固态电池领域的发展更靠前,国内的电池巨头2026年就可以量产全固态电池。也就是说,欧洲方面现在的高调只是虚张声势。

欧洲车企只是进入测试阶段

按照奔驰方面的说法,他们在固态电池领域取得了颠覆性突破,此次试验使用的固态电池组性能达到了450 Wh/kg,据说比传统的锂离子电池性能上提升了25%,不过电池的总重量和体积却和传统的电池差不多。

测试的过程中,这辆奔驰车行驶了1205km,中间没有间断,也没有充电,到达终点的时候,还剩下137km的续航里程。这是不是意味着欧洲的车企在固态电池领域真的领先了?

情况并非如此。先不说欧洲的车企的技术究竟达到了何种程度,单单看欧盟方面围绕新能源制定的政策,过去10年来就一直反复无常。整个欧洲很早就说要推动新能源汽车的转型,但是政策的制定却是一波三折。

就拿新能源汽车的电池来说,欧盟直到去年夏天才发布了最新版本的《电池战略研究与创新议程》。从这一点就能够看出来,欧盟方面在政策支持上是落后的,而没有政策的支持,要推动固态电池等新能源技术的发展,企业就缺少动力。

这是由于欧洲的车企因为发展的时间很早,绝大多数都是传统燃油车为支柱。所以过去10年,这些车企都不太愿意抛弃多年来最强势的业务,尤其是在全球市场,有的车企还是固有的思维,认为传统的燃油车可以和新能源汽车平分天下。

但很显然,他们错估了形势。我国已经是世界上最大的汽车市场之一了,10年前,大街上跑的更多的还是合资车,而且这些车基本上都是德国的汽车品牌。然而再看现在,大街上的新能源汽车比比皆是,而且不看汽车的动力类型,单是看汽车的品牌,国产品牌已经完全碾压合资车。

这就能够充分证明,欧洲的车企对未来的战略发展产生了误判,假设他们当年也早早的推动新能源汽车的发展与转型,或许在目前的国内市场还能有他们的一席之地。倒也不是说国外的汽车品牌完全退出了国内市场,只是他们的市场份额下滑的太厉害。

因此,还是那句话,在新能源转型领域,欧洲的车企并没有提前规划。既然没有提前规划,这些车企又怎么可能在最新的固态电池技术领域取得实质性突破呢?

换句话说,不管是奔驰还是别的企业,他们现在在固态电池领域都还处于测试阶段,技术什么时候能够真正的投入还是未知数。除此之外,欧洲的车企不得不承认的是,现在新能源领域的电池巨头在东方,而不是在西方。

在这种局面下,我国在最新技术领域对欧洲的企业才是全方位的碾压,不管他们愿不愿意承认,在这个赛道上他们确实落后了,但是他们的内心深处有不甘于落后,所以只能采取目前这种虚张声势的策略。

这样的心态,此前的日本车企就曾经表现出来过,而且表现程度比欧洲的车企严重多了。可即便如此,日本的车企依旧没有做出什么实质性突破。

丰田曾宣称技术领先中国20年

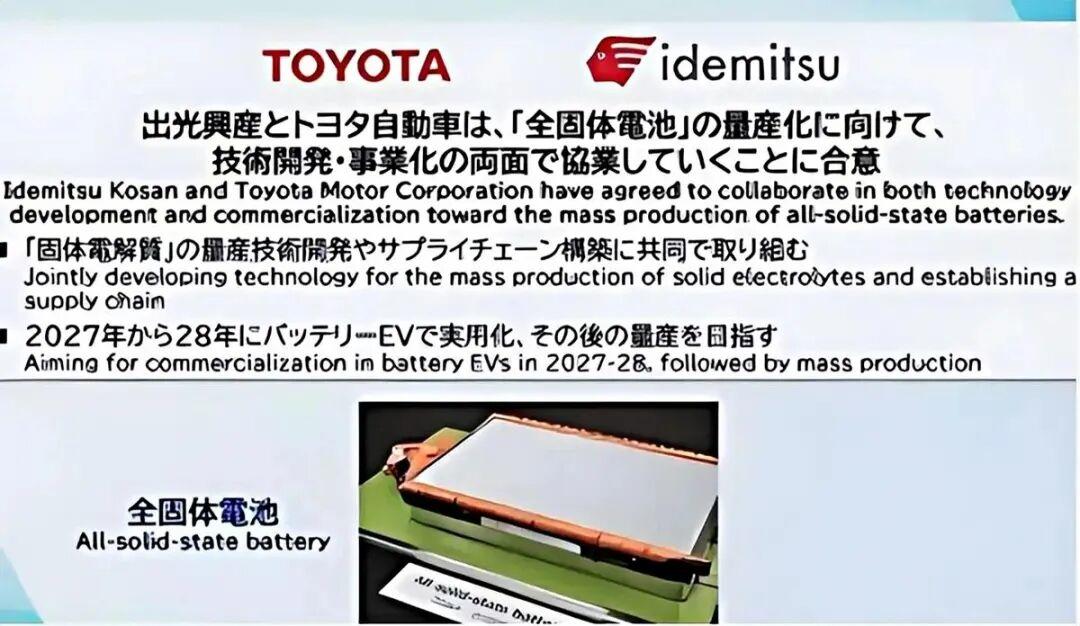

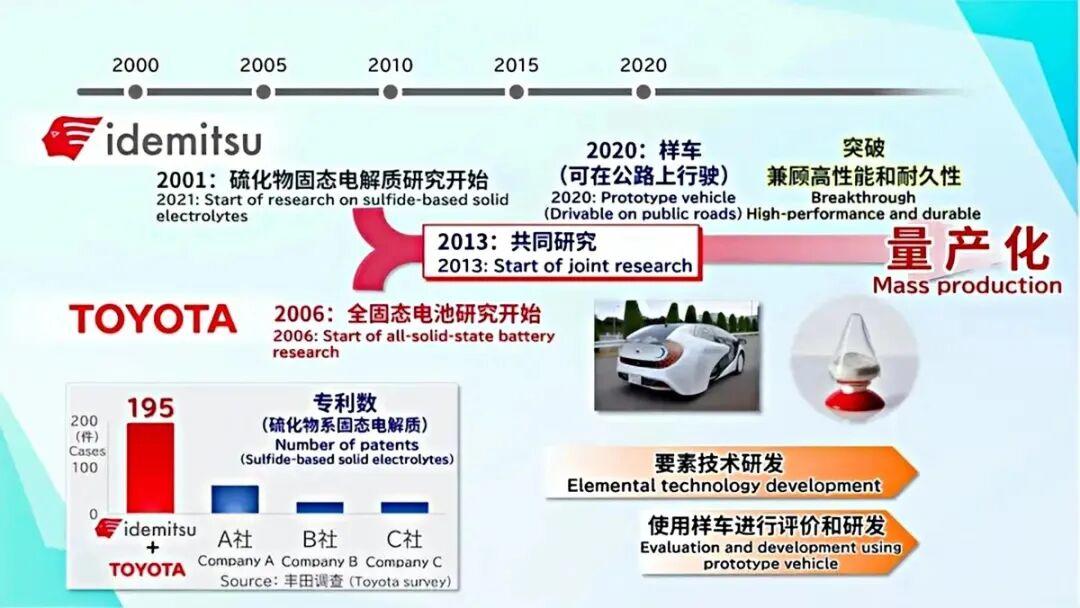

过去多年,丰田一直是汽车市场的领头羊,而且他们很早就宣布要布局新能源汽车的发展。据说此前丰田一共投入了1.5万亿日元专门进行固态电池技术的研究,他们所宣称的研究专利超过了1300项。

可即便如此,在实际的发展中,丰田依旧没有逃过惰性思维。所谓的惰性,正是丰田在传统燃油车领域多年来取得的好成绩,他们的汽车在全世界的销量实在是太好了,而且连续多年汽车的出口量都保持在第一位。

正是这种心态滋生了骄傲,围绕新能源的研究和投入也就变得慢漫不经心,并没有采取实质性的措施。就这样,不管是丰田还是日本的其他车企,他们最终让新能源汽车发展的窗口期浪费掉了。

自己没有发展,而我国的企业再也没有给他们翻身的机会。到了2023年,我国的汽车出口总量增加了57.4%,超过日本成为世界上最大的汽车出口国。日本人终于意识到了危机,可是一切为时已晚。

最显著的表现还是在国内的汽车市场,和德国车一样,曾经的日本车在国内市场也是占据着牢牢的主导地位。然而仅仅10年左右的时间,路上的日本车越来越少,甚至逼迫的一些日本车企不得不放弃我国的市场。

时至今日,除了丰田和本田这两个头部车企,其余像三菱、铃木这样的日本汽车在我国的市场上几乎销声匿迹了,而这背后,正是国内新能源汽车的迅猛发展。

日本人错失发展良机,就是后悔也没地方买药。眼看在新能源和固态电池领域全面落后,他们只能本能的宣称新能源汽车就是垃圾,甚至于丰田的老总丰田章男都公开站出来说电车不怎么样,没办法和燃油车相比。

可是,再怎么否认也没办法阻挡新能源汽车在全世界的发展态势。换句话说,日本的车企不但浪费了时间,而且在浪费了时间之后还是得赶紧追赶,除非他们真的打算放弃这一赛道。但是很显然,包括丰田汽车在内,他们并不甘心就此认输。

可是在研究和生产上并没有采取实质性的行动,以至于他们的固态电池并没有任何进展。丰田先是说到2026年的时候就可以全面生产固态电池,可是后来这一计划又推迟到了2030年。接下来究竟会怎么样,连他们自己恐怕都说不好了。

不管是日本的车企还是西方的车企,他们都躺在原来的功劳簿上不想动弹,白白浪费了时间,然后只能眼睁睁的看着中国的企业实现了弯道超车。

明年后年全固态电池量产

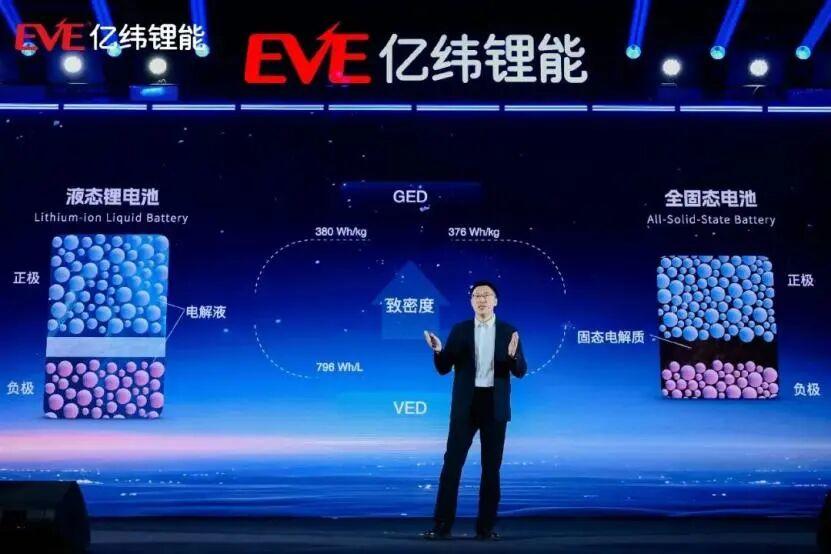

6月份,电池企业亿纬锂能对外宣布,明年将量产全固态电池,他们生产的全固态软包电池,能够在零下20℃到零上60℃ 之间运行。按照目前的技术工艺,最先推出的电池能量密度达350Wh/kg、800Wh/L,到了2028年,将能推出体积能量密度超1000Wh/L 的电池。

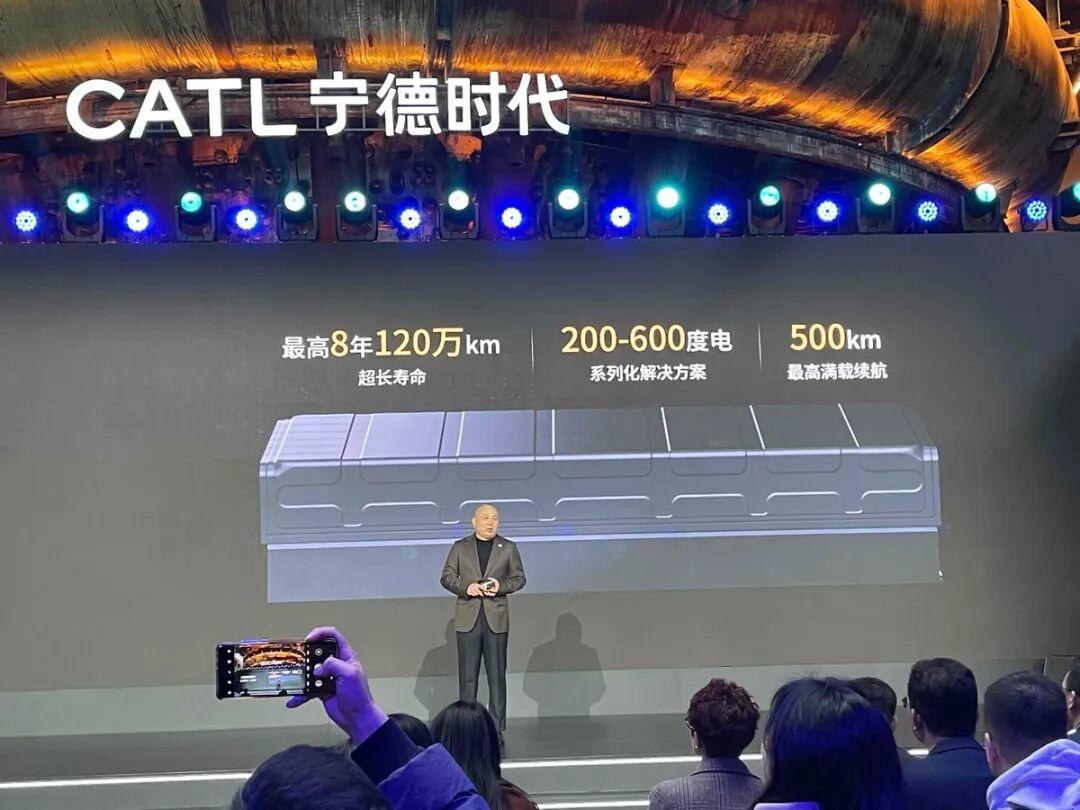

而另一家电池巨头宁德时代,他们的全固态电电池量产目标要到2027年才开始,亿纬锂能的量产计划整整提前了一年,这对整个市场来说相当的振奋人心。

除了电池巨头要生产固态电池,国内的汽车企业也在推出新的车型。在技术能够实现的前提下,此前已经有很多车企推出了半固态电池,而且其续航里程也达到了1000km。

换句话说,国内的企业并没有像欧洲的车企那样高调宣布,而是一直在按部就班的推进技术发展。按照目前的这种态势,从半固态电池过渡到全固态电池,到2030年,国内的大部分车企恐怕都能做到。

相比于欧盟迟迟不推出新的政策,我国为了支持新能源领域的发展,政策层面的保驾护航一直未曾缺位。有关部门一直在支持全固态电池的技术研究,这也使得我国在该领域的专利申请量越来越多,占比已经超过了36%,增速更是位居全球第一。

所以局势已经相当明朗,不管欧洲企业如何宣称,他们都落在了下风。目前他们仍旧处在研究前期阶段,不可能马上进行量产。

未来我国将主导电池和汽车格局

竞争已经越来越激烈,而且西方的车企也意识到他们不能再固步自封,否则将会被彻底淘汰。但是差距已经形成,即使现在他们奋力追赶,依旧和我们保持着一定的距离。

宁德时代推出的半固态电池此前已经完成了装车测试,全固态良率高达92%,而且这款电池还获得了宝马的订单。局势已经相当明了,我们不单在技术上领先,最关键的是还有产业链上的优势。

而这一点恰恰是欧洲很多国家的短板,他们由于仓促发展,在电池领域根本构筑不起来全新的产业链,所以要想完成量产布局,节奏层面又比我们慢了好几拍。

这就是说,未来在整个新能源领域,我国的企业将会成为绝对的主导者,西方的企业即便再后悔,他们也没招了,谁让他们不提前布局呢?

对比之下,我们为了支持固态电池产业的发展,单单去年一年,国家投入的研究资金就在60亿元左右,政策领域,相关部门更是很早就在制定全固态电池的标准。

结语

国外的企业还是不甘示弱。以丰田为例,虽然他们还没有取得成功,可依旧提出计划,要在2028年到2030年期间实现固态电池的量产。另一家企业三星此前曾透露,他们研究的固态电池充电9分钟,就能充至80%的电量。

按照三星的规划,他们也将在2027年进行小范围的批量生产,所以说未来一个阶段的竞争依然存在。我们具备优势不假,但是千万不能够掉以轻心,要把技术转化成实际的量产,接下来的每一个步骤都至关重要。