射频放大器:无线通信核心组件的深度解析——从原理到应用的全维度指南

在当今无线通信技术飞速发展的时代,射频放大器作为核心组件,其重要性不言而喻。从我们日常使用的智能手机、平板电脑,到复杂的基站、雷达系统,再到卫星通信等高端领域,射频放大器无处不在,它就像是无线通信世界的 “能量引擎”,为信号的传输提供不可或缺的动力。我们今天一起来总结一下射频放大器的基础知识。

第一章

射频放大器的定义与核心价值

射频放大器,顾名思义,是专门用于放大射频信号的电子器件。射频信号,通常指频率在 300kHz - 300GHz 之间的高频信号 ,这个频段涵盖了从传统的 AM 广播到最新的 5G 毫米波通信等众多应用领域。射频放大器的核心使命,就是将微弱的射频输入信号,通过有源器件(如晶体管、真空管等)的放大作用,转化为具有足够功率的输出信号,以满足后续电路或系统的需求。

在无线通信发射端,射频放大器扮演着关键角色。想象一下,一部手机要将语音、数据等信息传输到远处的基站,这些信息首先被调制到射频信号上,但初始的射频信号功率非常微弱,根本无法实现远距离传输。此时,射频放大器就派上用场了,它像一个能量增强器,将射频信号的功率大幅提升,使得信号能够穿越空间,准确地到达基站接收端。可以说,射频放大器的性能直接决定了信号的传输距离、质量以及整个通信系统的可靠性。

射频放大器处于一个技术密集型的关键环节,它连接着上游的材料与设计、中游的制造以及下游的广泛应用,形成了一个相互依存、协同发展的产业生态。

上游环节主要涉及化合物半导体材料和 EDA 设计工具。化合物半导体材料,如氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等,凭借其优异的高频、高功率特性,成为制造高性能射频放大器的理想选择。以 GaN 为例,它具有高电子迁移率、宽带隙等特点,使得基于 GaN 的射频放大器能够在更高的频率和功率下工作,同时具备更高的效率和可靠性。而 EDA 设计工具则是工程师们设计射频放大器的 “魔法棒”,通过这些软件,工程师可以对放大器的电路结构、性能参数进行精确的仿真和优化,大大缩短了设计周期,提高了设计的成功率。

中游的制造环节包括离散器件制造和集成模块制造。离散器件制造主要生产单个的射频晶体管、二极管等基本元件,这些元件是构建射频放大器的基石。而集成模块制造则是将多个离散器件以及其他电路元件(如电阻、电容、电感等)集成在一个芯片或模块中,形成功能更强大、性能更稳定的射频放大器模块。这种集成化的趋势不仅提高了产品的性能,还减小了体积、降低了成本,更便于系统集成和应用。

下游的应用领域则极为广泛,涵盖了移动通信、基站、雷达、卫星通信、物联网等多个行业。在移动通信领域,射频放大器是手机、平板电脑等终端设备实现无线通信的关键部件,它直接影响着设备的信号强度、通话质量和数据传输速度。在基站方面,射频放大器作为基站发射链路的核心组件,需要具备高功率、高效率、高线性度等性能,以满足大量用户同时接入和高速数据传输的需求。在雷达系统中,射频放大器用于发射和接收高频信号,帮助雷达实现对目标的探测、跟踪和识别,其性能的优劣直接关系到雷达的探测距离、精度和分辨率。卫星通信领域同样离不开射频放大器,它负责将地面站与卫星之间的信号进行放大和处理,确保信号能够在浩瀚的宇宙空间中准确传输。随着物联网的兴起,越来越多的设备需要实现无线连接,射频放大器在智能家居、智能穿戴、工业物联网等应用场景中也发挥着重要作用。

1.1 核心性能指标解析

射频放大器的性能优劣,直接关系到整个无线通信系统的性能。为了准确评估射频放大器的性能,工程师们定义了一系列关键性能指标,这些指标涵盖了增益、线性度、效率等多个方面,下面我们将对这些核心性能指标进行深入解析。

1. 增益特性矩阵

小信号增益(S21):小信号增益是衡量射频放大器在小信号输入情况下线性放大能力的重要指标,通常用 S21 参数表示。它定义为放大器输出信号功率与输入信号功率之比,单位为分贝(dB)。例如,一个小信号增益为 20dB 的射频放大器,意味着其输出信号功率是输入信号功率的 100 倍(因为 10log10 (100)=20dB)。在实际应用中,小信号增益的典型值范围在 10 - 60dB 之间,具体数值取决于放大器的设计目标和应用场景。对于一些需要长距离传输或低信号强度环境下工作的通信系统,通常需要高增益的射频放大器来确保信号在传输过程中不会衰减到无法接收的程度。但需要注意的是,增益并非越高越好,过高的增益可能会导致信号失真和互调失真等问题,同时也会增加放大器的成本和复杂度。

增益平坦度:增益平坦度描述的是射频放大器在工作频段内增益的变化情况。理想情况下,我们希望射频放大器在整个工作频段内的增益保持恒定,即增益平坦度为 0dB。但在实际中,由于放大器内部电路元件的频率特性以及各种寄生效应的影响,增益往往会随着频率的变化而产生一定的波动。增益平坦度通常用在工作频段内增益的最大偏差值来表示,例如 ±0.5dB。对于宽带射频放大器来说,保持良好的增益平坦度尤为重要,因为在宽带通信系统中,信号往往包含多个频率成分,如果增益平坦度不佳,不同频率的信号在放大过程中会受到不同程度的增益,从而导致信号失真和传输质量下降。一般来说,优质的宽带射频放大器要求其增益平坦度在 ±0.5dB 以内。

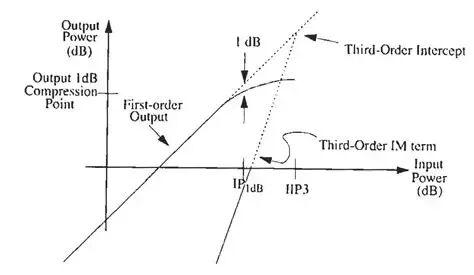

功率增益压缩点(P1dB):当射频放大器的输入信号功率逐渐增加时,放大器会逐渐进入非线性工作区域,此时增益将不再保持恒定,而是随着输入功率的增加而逐渐下降。功率增益压缩点(P1dB)就是用来衡量放大器开始进入非线性区域的一个重要指标,它定义为增益相对于小信号增益下降 1dB 时的输出功率。

例如,一个射频放大器的小信号增益为 30dB,当输出功率增加到某一值时,增益下降为 29dB,此时的输出功率就是该放大器的 P1dB。P1dB 是射频放大器的一个关键参数,它决定了放大器的动态范围下限。在实际应用中,为了避免信号失真,通常要求放大器的工作输出功率低于 P1dB。P1dB 越高,说明放大器能够处理的输入信号功率越大,动态范围也就越宽。不同类型的射频放大器,其 P1dB 值差异较大,一般在 10 - 40dBm 之间。

例如,一个射频放大器的小信号增益为 30dB,当输出功率增加到某一值时,增益下降为 29dB,此时的输出功率就是该放大器的 P1dB。P1dB 是射频放大器的一个关键参数,它决定了放大器的动态范围下限。在实际应用中,为了避免信号失真,通常要求放大器的工作输出功率低于 P1dB。P1dB 越高,说明放大器能够处理的输入信号功率越大,动态范围也就越宽。不同类型的射频放大器,其 P1dB 值差异较大,一般在 10 - 40dBm 之间。

2. 线性度关键参数

三阶交调截点(IP3):在多载波通信系统中,当多个不同频率的信号同时输入到射频放大器时,由于放大器的非线性特性,会产生一系列新的频率分量,这些新的频率分量被称为交调产物。三阶交调截点(IP3)是衡量射频放大器线性度的一个重要参数,它表示在放大器的输入输出特性曲线上,基波信号与三阶交调产物的功率随输入功率变化的两条曲线的延长线相交的点(该点为假设的交点,实际中并不存在)。IP3 越高,说明放大器的线性度越好,对交调产物的抑制能力越强。在实际应用中,对于一些对线性度要求较高的通信系统,如 WCDMA、LTE、5G 等,通常要求射频放大器的 IP3≥30dBm。如果 IP3 过低,交调产物会落在有用信号的带宽内,从而对有用信号产生干扰,导致通信质量下降,误码率增加。

谐波失真(HD):除了交调产物外,射频放大器的非线性还会导致输入信号的谐波失真。当一个单一频率的正弦波信号输入到放大器时,理想情况下输出信号应该仍然是同频率的正弦波。但由于放大器的非线性,输出信号中会包含输入信号频率的整数倍谐波分量,如二次谐波(2f)、三次谐波(3f)等。谐波失真(HD)就是用来衡量这些谐波分量大小的指标,通常用各次谐波分量的功率与基波功率之比来表示,单位为分贝(dBc)。例如,二次谐波失真为 - 40dBc,表示二次谐波分量的功率比基波功率低 40dB。在通信系统中,谐波失真会对邻道信号产生干扰,影响系统的频谱效率和通信质量。因此,对于大多数通信应用,对谐波失真都有严格的要求,一般要求二次谐波≤ - 40dBc,三次谐波≤ - 50dBc。

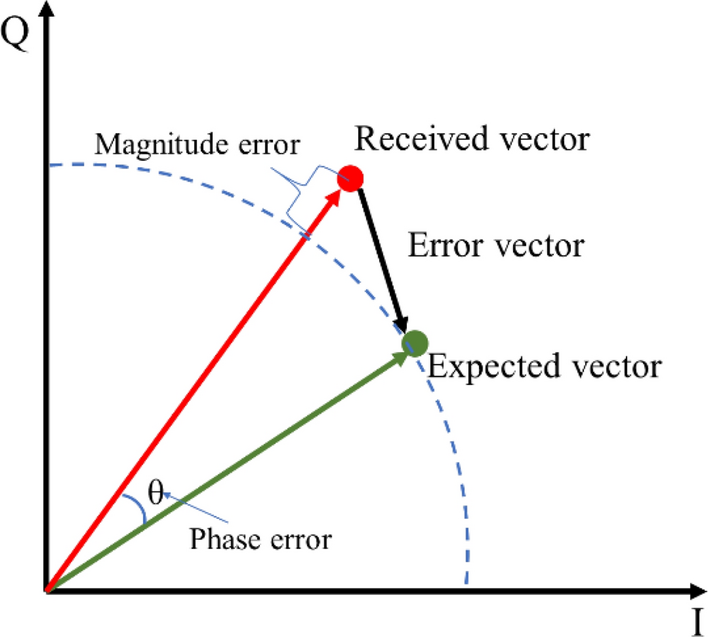

EVM 误差矢量幅度:EVM(Error Vector Magnitude)误差矢量幅度是衡量数字调制信号质量的一个重要参数,它综合反映了射频放大器在幅度和相位上对信号的失真程度。在数字通信系统中,信号通过调制将数字信息加载到射频载波上,形成具有特定幅度和相位的调制信号。而射频放大器在放大这些调制信号时,如果存在非线性失真或相位噪声等问题,会导致输出信号的幅度和相位与理想的调制信号产生偏差,这个偏差就是误差矢量。EVM 定义为误差矢量的均方根值与理想信号矢量幅度的比值,通常用百分比或分贝(dB)表示。

例如,一个 EVM 为 3.5% 的射频放大器,意味着其输出信号的误差矢量幅度是理想信号矢量幅度的 3.5%。在 5G NR 通信系统中,对 EVM 的要求非常严格,一般要求≤3.5%(对应 - 29dB),以确保高速、可靠的数据传输。如果 EVM 过大,会导致接收端对信号的解调错误增加,从而降低通信系统的吞吐量和可靠性。

3. 效率工程指标

功率附加效率(PAE):功率附加效率(PAE)是衡量射频放大器将直流功率转换为射频输出功率能力的一个重要指标,它考虑了输入信号功率和直流电源功率两个因素。PAE 的计算公式为:PAE=(Pout - Pin)/Pdc×100%,其中 Pout 是射频输出功率,Pin 是射频输入功率,Pdc 是直流电源输入功率。例如,一个射频放大器的 Pout 为 1W,Pin 为 0.1W,Pdc 为 2W,则其 PAE=(1 - 0.1)/2×100% = 45%。PAE 越高,说明放大器在将直流功率转换为射频功率的过程中损耗越小,能源利用效率越高。对于不同的应用场景,对 PAE 的要求也有所不同。在基站功放中,由于需要长时间连续工作,功耗较大,因此对 PAE 的要求较高,典型值在 30% - 45% 之间。而在手机等便携式设备中,为了延长电池续航时间,对 PAE 的要求更为苛刻,手机 PA 的 PAE 可达 60% 以上。

漏极效率(η):漏极效率(η)主要用于衡量开关类射频放大器的效率,它定义为射频输出功率与直流电源输入功率之比,即 η = Pout/Pdc×100%。与 PAE 不同的是,漏极效率不考虑输入信号功率,它更侧重于反映开关类放大器在开关过程中的能量转换效率。在开关类放大器中,晶体管工作在开关状态,通过控制开关的导通和截止来实现对射频信号的放大。由于开关过程中存在一定的能量损耗,因此提高漏极效率是开关类放大器设计的关键之一。目前,一些先进的开关类放大器通过采用新型的电路拓扑和器件结构,其漏极效率已经能够突破 70%,这为降低系统功耗、提高能源利用率提供了有力支持。

第二章

射频放大器的工作原理

(一)核心放大机制解析

1. 有源器件工作原理

在射频放大器的核心放大机制中,有源器件扮演着至关重要的角色,它们是实现信号放大的关键元件。常见的有源器件包括 BJT 双极型晶体管、MOSFET 场效应管以及 GaN HEMT 高电子迁移率晶体管,它们各自具有独特的工作原理和性能特点,适用于不同的应用场景。

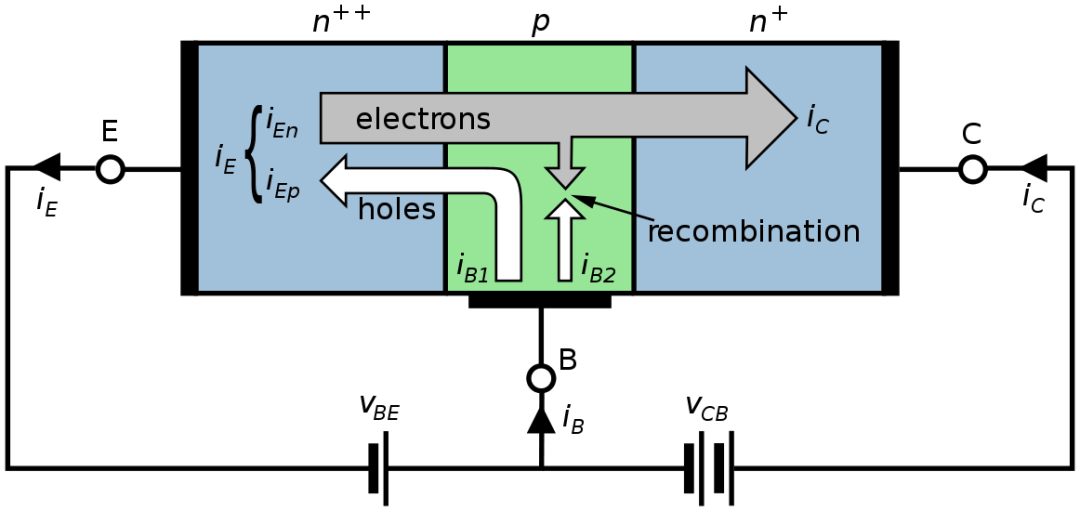

BJT 双极型晶体管

BJT 双极型晶体管基于载流子注入效应工作,它有三个电极:发射极(E)、基极(B)和集电极(C) 。以 NPN 型 BJT 为例,当发射结正偏(VBE>0),集电结反偏(VBC<0)时,处于正向有源区,晶体管开始工作。此时,发射区向基区注入大量电子,这些电子成为基区的少数载流子。由于基区很薄且掺杂浓度低,大部分电子能够顺利通过基区,被集电结收集,形成集电极电流 Ic 。基极电流 Ib 则是由基区与发射区之间的空穴复合以及基区少数载流子的扩散形成的。在这个过程中,集电极电流 Ic 与基极电流 Ib 之间存在一个固定的比例关系,即 Ic = βIb ,其中 β 为电流放大倍数,这就是 BJT 实现电流放大的基本原理。

由于其工作特性,BJT 在中低频段表现出色,例如在一些传统的音频功率放大器、低频射频电路等应用中,BJT 凭借其成熟的技术和良好的线性度,仍然被广泛使用。

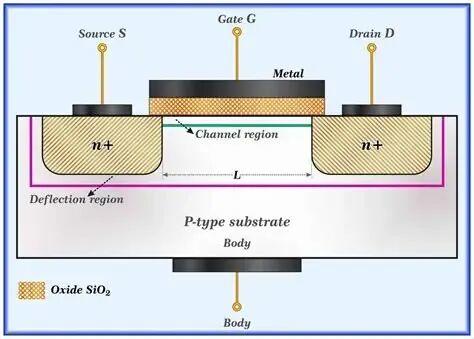

MOSFET 场效应管

MOSFET 场效应管是一种电压控制型器件,它主要由源极(S)、漏极(D)、栅极(G)和衬底组成。以 N 沟道增强型 MOSFET 为例,当栅源电压 Vgs 大于阈值电压 Vth 时,在栅极下方的衬底表面会形成一个反型层,也就是导电沟道,连接源极和漏极。此时,在漏源电压 Vds 的作用下,电子可以从源极通过沟道流向漏极,形成漏极电流 Id 。MOSFET 通过改变栅极电压来控制沟道的电导,从而实现对漏极电流的调节,达到信号放大的目的。MOSFET 具有输入阻抗高、功耗低、开关速度快等优点,尤其是在低噪声应用方面表现突出,其噪声系数 NF 可以低至 2dB 以下。这使得它在射频前端的低噪声放大器(LNA)中得到了广泛应用,例如在手机、卫星接收机等对噪声要求苛刻的通信设备中,MOSFET 能够有效地放大微弱信号,同时尽可能减少噪声的引入,保证信号的质量。

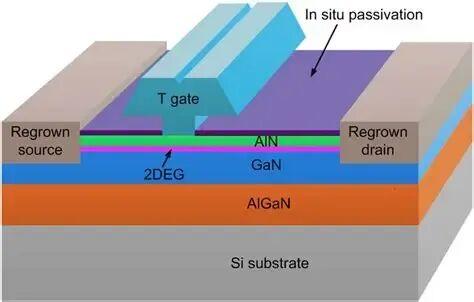

GaN HEMT 高电子迁移率晶体管

GaN HEMT 采用了独特的 AlGaN/GaN 异质结结构,通过极化效应在异质结界面处形成二维电子气(2DEG)。这种二维电子气具有极高的电子迁移率,可达 2000 cm²/Vs 以上,使得 GaN HEMT 在高频、高功率应用中展现出卓越的性能。当在栅极施加电压时,可以控制二维电子气的浓度和分布,从而实现对漏极电流的调制,完成信号放大功能。

GaN HEMT 的功率密度非常高,能够达到 10W/mm 以上,这使得它成为毫米波通信领域的理想选择。在 5G 基站的毫米波射频放大器中,GaN HEMT 凭借其高功率密度和优异的高频性能,能够实现高效的信号放大和传输,满足 5G 网络对高速、大容量数据传输的需求。

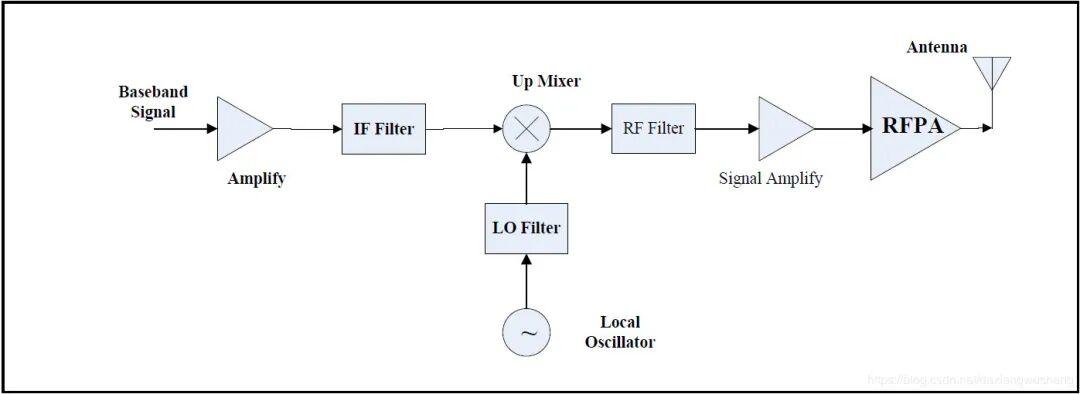

2. 信号处理全流程

射频放大器的信号处理全流程涵盖了从输入信号的接收、放大、滤波、调制到输出信号的传输等多个环节,每个环节都紧密相连,共同确保信号能够准确、高效地传输。

首先是输入信号的接收,射频放大器通过天线或其他信号源接收微弱的射频信号。这些信号通常会受到各种噪声和干扰的影响,因此在进入放大器之前,需要经过一些预处理,如低通滤波、带通滤波等,以去除不必要的噪声和干扰信号,保证输入信号的纯净度。

接下来是信号的放大环节,这是射频放大器的核心功能。如前文所述,通过 BJT、MOSFET 或 GaN HEMT 等有源器件,将输入信号的功率进行放大。在放大过程中,需要精确控制放大器的增益、线性度和效率等性能指标,以确保放大后的信号能够满足后续电路或系统的要求。例如,在移动通信基站中,射频放大器需要将来自基带处理单元的微弱射频信号放大到足够的功率,以便通过天线发射出去,覆盖一定的区域。

放大后的信号可能会包含一些谐波、杂散信号等,这些信号会对通信质量产生负面影响,因此需要进行滤波处理。滤波器可以根据需要选择不同的类型,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等,以去除特定频率范围内的信号,保留有用的信号成分。例如,在射频发射机中,带通滤波器可以用于选择需要发射的射频信号频段,同时抑制其他频段的杂散信号,提高信号的频谱纯度。

在一些通信系统中,还需要对放大后的信号进行调制,将基带信号加载到射频载波上,以便进行无线传输。常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)以及各种数字调制方式,如正交幅度调制(QAM)、相移键控(PSK)等。调制过程需要精确控制调制参数,以确保调制后的信号能够准确地携带基带信息,并且符合通信标准的要求。

最后是输出信号的传输,经过放大、滤波和调制后的射频信号,通过天线或传输线传输到接收端。在传输过程中,需要考虑信号的衰减、反射等问题,通过合理的阻抗匹配、信号增强等措施,确保信号能够稳定、可靠地传输到接收端,完成整个信号处理全流程。

(二)关键技术模块设计

1. 阻抗匹配工程

阻抗匹配是射频放大器设计中的关键技术之一,它直接影响着信号的传输效率和质量。在射频电路中,如果源阻抗、传输线阻抗和负载阻抗不匹配,会导致信号反射,从而降低信号的传输功率,增加信号失真,甚至可能损坏设备。因此,实现良好的阻抗匹配至关重要。

输入匹配

输入匹配的主要目的是实现源阻抗到放大器输入阻抗的共轭匹配,以最大化功率传输,并降低反射损耗。常用的输入匹配网络有 L 型和 π 型网络。L 型匹配网络由一个电感和一个电容组成,通过合理选择电感和电容的值,可以将源阻抗(通常为 50Ω)与放大器的输入阻抗进行匹配。例如,当放大器的输入阻抗为 10Ω 时,通过设计合适的 L 型匹配网络,可以将源阻抗变换为与放大器输入阻抗共轭的 50Ω,使得信号能够最大限度地传输到放大器中,反射损耗 Γ 可以降低至 0.2 以下。π 型匹配网络则由两个电容和一个电感组成,它比 L 型匹配网络具有更灵活的阻抗变换能力,能够适应更复杂的阻抗匹配需求,常用于宽带射频放大器的输入匹配。

输出匹配

输出匹配主要解决的是将放大器的输出阻抗与负载阻抗(如天线通常为 50Ω)进行匹配的问题。由于放大器的输出阻抗往往与负载阻抗不相等,直接连接会导致信号反射和功率损耗。在实际应用中,常结合微带线或腔体滤波器来实现输出匹配。例如,利用 λ/4 阻抗变换器,它是一段长度为四分之一波长(λ/4)的传输线,通过合理设计其特性阻抗,可以将放大器的输出阻抗(假设为 20Ω)变换为 50Ω,实现与天线的匹配,确保信号能够高效地传输到天线上进行发射。腔体滤波器则可以在实现阻抗匹配的同时,对输出信号进行滤波,去除谐波等杂散信号,提高信号的质量。

宽带匹配

对于一些需要覆盖较宽频率范围的射频放大器,如电子战系统、卫星通信终端等应用中的放大器,宽带匹配技术尤为重要。分布式放大器是实现宽带匹配的一种常用结构,它通过周期性地加载电感和电容,将信号沿着传输线进行分布式放大,从而实现超宽带覆盖,典型的覆盖频段可以达到 2 - 18GHz。这种结构的优点是在较宽的频率范围内都能保持较好的增益平坦度和阻抗匹配性能,缺点是电路结构相对复杂,成本较高。为了进一步优化宽带匹配性能,还可以结合其他技术,如多节匹配网络、渐变传输线匹配等,通过逐级匹配或连续调整阻抗,实现更宽频带、更低反射系数的匹配效果。

2. 失真抑制技术

在射频放大器的工作过程中,由于有源器件的非线性特性,不可避免地会产生信号失真。失真会导致信号的频谱扩展,产生谐波和互调产物,从而影响通信系统的性能,如降低信号的信噪比、增加误码率等。因此,采用有效的失真抑制技术至关重要。

预失真(DPD)

数字预失真器是目前应用最为广泛的失真抑制技术之一,它通过对放大器的非线性特性进行建模和补偿,来改善信号的失真情况。具体来说,DPD 在放大器的输入端对基带信号进行预处理,人为地加入一个与放大器非线性失真特性相反的失真,使得经过放大器放大后的信号能够恢复到接近线性的状态。例如,对于一个存在 AM - AM(幅度 - 幅度)和 AM - PM(幅度 - 相位)失真的放大器,DPD 可以根据预先测量得到的放大器失真特性,对输入信号的幅度和相位进行调整,从而抵消放大器产生的失真。经过 DPD 补偿后,放大器的邻道功率比(ACPR)可以提升至 - 50dBc,有效降低了信号失真对邻道信号的干扰,提高了通信系统的频谱效率。

前馈校正

前馈校正技术通过引入一个误差信号来抵消放大器产生的非线性失真。其基本原理是将输入信号分成两路,一路直接进入主放大器进行放大,另一路经过一个延迟和衰减网络后,与主放大器的输出信号进行比较,得到误差信号。这个误差信号包含了放大器产生的非线性失真成分,将其经过放大和处理后,再与主放大器的输出信号进行反向叠加,从而抵消非线性分量,实现失真校正。前馈校正技术可以实现 15dB 以上的互调失真(IMD)改善,在一些对线性度要求极高的通信系统,如卫星通信、雷达等领域,得到了广泛应用。

动态偏置

动态偏置技术通过自适应地调整有源器件的偏置电压(如 MOSFET 的 Vgs 或 BJT 的 Vbe),使器件始终工作在线性区域,从而减少信号失真。包络跟踪技术(ET)是一种典型的动态偏置方案,它根据输入信号的包络变化实时调整放大器的电源电压。当输入信号的幅度较小时,降低电源电压,以减少功耗;当输入信号的幅度较大时,提高电源电压,以保证放大器的线性度和输出功率。通过这种方式,ET 技术可以在维持放大器线性工作区的同时,提高放大器的效率,降低失真。在现代移动通信基站中,ET 技术已经成为提高射频放大器性能的重要手段之一。

3. 热管理系统设计

随着射频放大器功率密度的不断提高,热管理成为了一个关键问题。过高的温度会导致有源器件的性能下降,如增益降低、线性度变差、可靠性降低等,甚至可能损坏器件。因此,设计有效的热管理系统对于保证射频放大器的正常工作至关重要。

结温控制

结温是衡量有源器件温度的重要指标,通过热阻模型(Rth<1℃/W)可以设计合理的散热路径,以控制结温在安全范围内。对于 GaN 器件,一般要求结温≤150℃ 。热阻模型主要考虑了从有源器件的结到封装外壳,再到散热器,最后到周围环境的热传递过程。通过优化各个环节的热阻,如选择低热阻的封装材料、设计高效的散热器结构等,可以有效地降低结温。例如,采用热导率高的氮化铝(AlN)作为封装材料,其热导率可达 170 - 260W/(m・K),相比传统的塑料封装材料,能够更快速地将热量传递出去,降低结温。

散热方案

根据射频放大器的功率大小,可以选择不同的散热方案。当功率≤10W 时,通常采用铝制散热片即可满足散热需求。铝制散热片具有成本低、重量轻、导热性能较好等优点,通过增大散热面积,将热量散发到周围空气中。对于功率在 10 - 100W 之间的放大器,集成热管的散热方案更为合适。热管是一种高效的传热元件,它利用液体的蒸发和冷凝来传递热量,具有极高的导热系数。通过将热管与散热片相结合,可以大大提高散热效率,降低结温。当功率>100W 时,液冷系统则成为必要的选择。液冷系统通过循环流动的冷却液(如水、乙二醇等)将热量带走,能够实现更高效的散热,确保在大功率工作条件下,放大器的温差≤10℃,保证器件的性能和可靠性。

温度补偿

为了抵消器件增益随温度变化的影响,常采用负温度系数偏置电路进行温度补偿。这种电路利用一些具有负温度系数的元件(如热敏电阻),随着温度的升高,其电阻值会减小,从而调整有源器件的偏置电流或电压,使得放大器的增益能够保持相对稳定。例如,在一个基于 BJT 的射频放大器中,通过在偏置电路中串联一个热敏电阻,当温度升高时,热敏电阻的电阻值减小,使得 BJT 的基极电流相应减小,从而补偿由于温度升高导致的增益增加,保证放大器的增益变化 ΔG≤0.05dB/℃,提高了放大器在不同温度环境下的稳定性和可靠性。

第三章

放大器的类型划分与技术特性对比

(一)按功能定位分类

1. 低噪声放大器(LNA)

在射频通信系统中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)堪称接收机前端的 “信号卫士”,肩负着对微弱射频信号进行放大,同时尽可能降低噪声引入的重任,其性能优劣直接关乎接收机的灵敏度和整体性能。

核心指标:低噪声放大器的核心指标主要包括噪声系数和输入三阶交调截点。在 1GHz 频段,优秀的低噪声放大器噪声系数 NF 通常可控制在≤1.5dB ,这意味着它在放大信号的过程中,自身产生的噪声非常低,能够最大限度地保持信号的纯净度。输入 IP3≥15dBm 则体现了放大器对非线性失真的抑制能力,较高的输入 IP3 可以确保在多信号输入的情况下,低噪声放大器能够有效减少交调产物的产生,保证信号的线性度,为后续信号处理提供高质量的输入信号。

电路设计:在电路设计方面,低噪声放大器常采用共源共栅结构(Cascode)来抑制米勒效应。米勒效应是指在晶体管放大电路中,由于晶体管的结电容等因素,会导致输入电容增大,从而影响放大器的高频性能和稳定性。共源共栅结构通过将两个晶体管级联,其中一个晶体管的栅极作为输入,另一个晶体管的漏极作为输出,有效地隔离了输入和输出之间的电容耦合,大大降低了米勒效应的影响。同时,匹配网络的设计对于低噪声放大器至关重要,它需要在噪声匹配与功率匹配之间找到精确的平衡。噪声匹配的目的是使放大器的输入阻抗与信号源阻抗在噪声方面达到最佳匹配状态,以最小化噪声系数;而功率匹配则是为了实现最大功率传输,使信号能够高效地从信号源传输到放大器中。通过精心设计匹配网络中的电感、电容等元件参数,低噪声放大器能够在保证低噪声性能的同时,实现良好的功率传输效率。

应用场景:低噪声放大器广泛应用于接收机前端,其对接收灵敏度的提升效果显著,典型情况下可提升 3 - 5dB 的接收灵敏度。以卫星通信接收机为例,由于卫星信号在传输过程中会经历极大的衰减,到达地面接收机时信号极其微弱,低噪声放大器就成为了关键组件。它能够将微弱的卫星信号放大到足够的幅度,同时保持极低的噪声水平,使得后续的信号处理电路能够准确地提取信号中的信息。在手机通信中,低噪声放大器同样不可或缺,它能够增强手机对基站信号的接收能力,提高通话质量和数据传输速度,尤其是在信号较弱的区域,如室内、地下室等,低噪声放大器的作用更加明显,能够有效减少信号中断和通话杂音的出现,为用户提供稳定的通信体验。

2. 功率放大器(PA)

功率放大器(Power Amplifier,PA)是射频发射系统中的核心组件,其主要任务是将射频信号的功率提升到足够的水平,以实现信号的远距离传输,满足各种无线通信应用的需求。功率放大器的性能直接影响着通信系统的覆盖范围、信号强度和通信质量。

分类体系:功率放大器根据不同的分类标准,可分为多种类型,常见的分类方式包括按工作方式分类和按电路结构分类。

按工作方式分类,功率放大器可分为 A 类、B 类、AB 类、C 类、D 类、E 类等。A 类功率放大器在整个信号周期内都导通,其输出信号具有良好的线性度和准确性,但效率相对较低,通常在 10% - 50% 之间 ,主要应用于对线性度要求极高的音频领域,如高端音响设备等。B 类功率放大器每个晶体管或管子只在信号的一半周期内导通,具有相对较高的效率,可以达到 70% 以上 ,但由于其在信号的半个周期内截止,会存在输出信号的截止畸变,常用于需要输出高功率信号的音频和射频应用中,如广播电台发射机等。AB 类功率放大器结合了 A 类和 B 类的特性,在输入信号小于阈值时使用 A 类放大器工作,而在输入信号大于阈值时切换到 B 类放大器工作,这种设计在大部分时间内保持较高的效率,并且具有良好的线性度和准确性,被广泛应用于许多音频设备和射频通信系统中。C 类功率放大器在大部分信号周期内都处于截止状态,只在信号的一小部分周期内导通,效率非常高,但存在较大的失真,适用于对失真要求不高的高频应用,如射频加热设备等。D 类功率放大器是一种数字放大器,通过将信号调制成脉冲宽度调制(PWM)信号来实现高效的功率放大,其效率可以达到 90% 以上 ,且输出功率可以很大,常用于音频和一些低频应用,如便携式蓝牙音箱等。E 类功率放大器也是一种高效率的功率放大器,通过切换开关来实现输出信号,其输出信号的占空比由输入信号的幅值决定,效率可以接近 100% ,主要用于射频和微波应用,如手机射频功率放大器等。

按电路结构分类,功率放大器可分为单端功率放大器、差分功率放大器和复合功率放大器。单端功率放大器使用单个活动元件(如晶体管或真空管)来放大信号,电路结构简单,成本较低,但输出功率和性能相对有限,通常用于低功率应用,如小型无线模块等。差分功率放大器使用一对相反相位的信号来放大,具有更好的抗干扰能力和线性度,能够提供更高的输出功率和更好的性能,通常用于高功率应用和高性能射频放大器,如基站功率放大器等。复合功率放大器结合了多个功率放大器级别,以提供高增益和高功率输出,通常用于射频和微波应用,如卫星通信地面站的高功率发射机等。

前沿技术

随着通信技术的不断发展,对功率放大器的性能要求也越来越高。Doherty 功放作为一种前沿技术,在提升平均功率效率方面表现出色。在 4G 基站中,采用 Doherty 功放技术可使平均功率效率提升约 20% ,这对于降低基站的功耗、提高能源利用率具有重要意义。在 5G Massive MIMO 应用中,Doherty 功放同样发挥着关键作用。5G Massive MIMO 技术通过使用大量的天线阵列,实现了更高的频谱效率和数据传输速率,但这也对功率放大器提出了更高的要求,需要其在多个天线通道中同时提供高效的功率放大。Doherty 功放通过巧妙的电路设计,能够根据输入信号的功率动态调整放大器的工作状态,在不同功率电平下都保持较高的效率,满足了 5G Massive MIMO 系统对功率放大器的严格要求,为 5G 网络的高效运行提供了有力支持。

3. 可变增益放大器(VGA)

可变增益放大器(Variable Gain Amplifier,VGA)是一种能够根据输入控制信号动态调整增益的射频放大器,它在自动增益控制(AGC)系统中扮演着核心角色,对于补偿信道衰落、保证信号的稳定传输具有重要作用。

控制方式:可变增益放大器的控制方式主要有数字式和模拟式两种。数字式可变增益放大器通常具有 0.5dB 的步进精度,通过数字信号控制增益的变化,具有精度高、易于集成和控制等优点。例如,在一些数字通信系统中,通过微处理器或数字信号处理器(DSP)输出数字控制信号,精确地调整可变增益放大器的增益,以适应不同的信号强度和传输环境。模拟式可变增益放大器则可以实现连续可调的增益控制,能够更灵活地应对信号的变化。它通过模拟电压或电流信号来控制增益,响应速度快,适用于对增益变化要求较为连续和平滑的应用场景。无论是数字式还是模拟式可变增益放大器,都要求其具有≥60dB 的动态范围,以满足不同信号强度下的放大需求。这意味着可变增益放大器能够在输入信号强度变化很大的情况下,通过调整增益,使输出信号保持在合适的范围内,确保后续电路能够正常处理信号。

应用场景:可变增益放大器主要应用于自动增益控制(AGC)系统,该系统的主要功能是根据接收信号的强度自动调整放大器的增益,以保证输出信号的幅度稳定。在无线通信中,由于信号在传输过程中会受到各种因素的影响,如多径衰落、干扰等,导致信号强度不断变化。可变增益放大器能够实时监测输入信号的强度,并根据预设的阈值和控制算法,快速调整增益,补偿信道衰落带来的信号衰减。典型的调整速率≤1μs,这使得可变增益放大器能够及时响应信号的变化,确保信号在传输过程中的稳定性。例如,在手机通信中,当手机在不同的环境中移动时,信号强度会发生剧烈变化,自动增益控制(AGC)系统中的可变增益放大器能够迅速调整增益,保证手机接收和发射的信号质量,使通话清晰、数据传输稳定。在卫星通信中,由于卫星与地面站之间的距离远,信号传输过程中会受到大气层、空间环境等多种因素的干扰,信号强度变化复杂,可变增益放大器在补偿信道衰落、保证卫星通信的可靠性方面发挥着至关重要的作用。

(二)按器件技术演进

1. 硅基技术(Si/LDMOS)

硅基技术(Si/LDMOS)凭借其成本优势和可靠性,在射频放大器领域占据着重要地位,尤其是在 sub - 6G 基站等应用场景中,发挥着不可替代的作用。

优势:硅基技术最大的优势在于成本低廉,单芯片成本通常可控制在 <1 美元 ,这使得基于硅基技术的射频放大器在大规模生产时具有显著的价格竞争力。同时,硅基器件具有极高的可靠性,其平均故障间隔时间(MTBF)>10^5 小时 ,能够在长时间内稳定运行,减少了设备的维护成本和停机时间。硅基技术经过多年的发展,已经形成了成熟的产业链,从材料制备、芯片设计到制造工艺,都有完善的技术和丰富的经验支持,这为硅基射频放大器的大规模生产和应用提供了坚实的保障。

局限:然而,硅基技术也存在一定的局限性。其频率上限为 6GHz,这限制了它在更高频率通信领域的应用,如毫米波通信等。硅基器件的功率密度相对较低,仅为 0.5W/mm,在需要高功率输出的应用场景中,可能需要使用多个芯片或更大尺寸的芯片来满足功率需求,这在一定程度上增加了系统的成本和复杂度。尽管存在这些局限,在 sub - 6G 基站中,由于对成本和可靠性的要求较高,而对频率和功率密度的要求相对较低,硅基技术仍然是首选方案。例如,在 4G 基站建设中,大量采用了基于硅基 LDMOS 的功率放大器,它们能够满足基站对功率、线性度和成本的综合要求,为 4G 网络的广泛覆盖和稳定运行提供了可靠的支持。

2. 化合物半导体

化合物半导体以其优异的高频、高功率特性,成为了射频放大器领域的重要发展方向,在不同的频率范围和应用场景中展现出独特的优势。

GaAs pHEMT:GaAs pHEMT(砷化镓赝配高电子迁移率晶体管)在 1 - 10GHz 频段是主流的射频放大器解决方案。它具有出色的噪声性能,在 4GHz 频率下,噪声系数可低至 1.2dB ,这使得它在对噪声要求苛刻的应用中表现出色,如手机射频前端的低噪声放大器。在手机 PA 市场中,GaAs pHEMT 占据了 80% 的份额 ,这主要得益于其在高频下良好的线性度和功率附加效率。它能够在保证信号质量的同时,高效地将直流功率转换为射频功率,满足手机对长续航和高质量通信的需求。

GaN - on - SiC:GaN - on - SiC(碳化硅基氮化镓)技术覆盖的频率范围为 2 - 40GHz ,具有极高的功率密度,可达 15W/mm 。这种卓越的特性使其成为支撑 200W + 基站功放设计的理想选择。在 5G 基站建设中,尤其是对于需要高功率输出以实现广覆盖和大容量通信的场景,GaN - on - SiC 功率放大器能够提供强大的功率支持,同时具备较高的效率,有效降低了基站的功耗。其高击穿电压和宽带隙特性,使得 GaN - on - SiC 器件在高频、高功率应用中表现出良好的稳定性和可靠性,为 5G 网络的高速、高效运行提供了关键技术支撑。

InP HBT:InP HBT(磷化铟异质结双极晶体管)在 10 - 100GHz 的高频段是首选方案,其特征频率 fT 可达 200GHz ,这使得它在高频信号处理方面具有出色的性能。InP HBT 常用于卫星通信的低噪放,由于卫星通信需要在极远的距离上传输信号,信号在到达地面接收站时非常微弱,对低噪声放大器的性能要求极高。InP HBT 凭借其低噪声、高增益和高频性能,能够有效地放大微弱的卫星信号,同时保持极低的噪声水平,确保卫星通信的可靠性和准确性,为卫星通信系统的稳定运行提供了重要保障。

3. 真空管技术(行波管 / 速调管)

真空管技术(行波管 / 速调管)虽然在现代射频放大器领域的应用相对较少,但由于其独特的优势,在一些特定的高端应用场景中仍然发挥着不可替代的作用。

独特优势:真空管技术的最大优势在于其能够提供极高的单管功率,单管功率 > 10kW ,并且工作频率范围极宽,可覆盖 1 - 100GHz 。这种高功率和宽频率特性使得真空管技术在雷达发射机等应用中具有独特的价值。在雷达系统中,需要发射强大的射频信号来探测远距离的目标,真空管功率放大器能够满足雷达对高功率、宽频带信号发射的需求,帮助雷达实现对目标的远距离探测、跟踪和识别。

技术瓶颈:然而,真空管技术也存在明显的技术瓶颈。其效率相对较低,≤30% ,这意味着在将直流功率转换为射频功率的过程中,会有大量的能量以热能的形式损耗掉,不仅增加了能源消耗,还对散热系统提出了很高的要求。此外,真空管的体积和重量较大,典型重量在 5 - 10kg ,这使得其在一些对设备体积和重量有严格要求的应用场景中受到限制。尽管存在这些不足,在一些对功率和频率要求极高,而对效率、体积和重量相对不敏感的特殊应用领域,如军事雷达、射电天文望远镜等,真空管技术仍然是不可或缺的关键技术,为这些领域的发展提供了重要支持。

第四章

典型应用场景与设计挑战

(一)移动通信领域

1. 手机终端 PA 设计

在移动通信领域,手机终端作为用户直接接触的设备,其射频放大器的性能直接影响着用户的通信体验。随着通信技术的不断发展,手机终端对射频放大器的要求也越来越高,面临着多模多频需求、小型化挑战和能效优化等诸多设计挑战。

多模多频需求:现代手机需要支持广泛的频段,以满足全球不同地区和不同通信标准的需求。目前,手机需支持的频段范围从 600MHz 扩展到 6GHz,这涵盖了 2G、3G、4G 和 5G 等多种通信模式的频段。为了实现多模多频通信,手机 PA 需要集成多个发射链,如集成 4×4 MIMO 发射链。以苹果 iPhone 系列手机为例,iPhone 14 系列手机支持 5G NR 频段,包括 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79 等多个频段,通过先进的射频前端模块,实现了多模多频通信,用户在全球不同地区都能享受到高速稳定的通信服务。在实际使用中,当用户在不同地区移动时,手机能够自动切换到合适的频段,确保通信的连续性和稳定性。例如,当用户从国内前往欧洲旅行时,手机能够自动适配欧洲的通信频段,实现流畅的通话和数据传输。

小型化挑战:随着手机外观设计的不断轻薄化和内部空间的日益紧凑,对射频放大器的小型化提出了极高的要求。为了实现这一目标,3D 封装技术(Flip Chip)成为了关键。通过 Flip Chip 技术,将芯片直接倒装在封装基板上,减少了芯片与基板之间的连接引线长度,从而有效减小了封装体积。目前,已经能够实现体积≤3mm×3mm×1mm 的手机 PA 模块。以华为 P 系列手机为例,其采用的射频前端模块通过先进的 3D 封装技术,在极小的体积内集成了多个射频器件,包括功率放大器、滤波器、开关等,不仅满足了手机对小型化的需求,还提高了射频性能。这种小型化的射频模块使得手机能够在有限的空间内集成更多的功能,提升了手机的整体性能和用户体验。

能效优化:为了延长手机的电池续航时间,提高射频放大器的能效至关重要。包络跟踪(ET)技术和动态偏置技术的结合,为手机 PA 的能效优化提供了有效的解决方案。包络跟踪技术根据输入信号的包络变化实时调整放大器的电源电压,使得放大器在不同的信号强度下都能保持较高的效率。动态偏置技术则通过自适应地调整有源器件的偏置电压,使器件始终工作在线性区域,减少信号失真的同时提高效率。在 5G NR 场景下,采用包络跟踪(ET)+ 动态偏置技术,可提升平均效率 15%。以三星 Galaxy S 系列手机为例,其在 5G 通信模式下,通过采用先进的能效优化技术,使得手机在长时间使用 5G 网络时,电池续航时间得到了显著提升,用户无需频繁充电,能够更自由地享受 5G 网络带来的高速体验。

2. 基站功放系统

基站作为移动通信网络的核心基础设施,其功放系统的性能直接决定了网络的覆盖范围、容量和通信质量。随着 5G 技术的发展,基站功放系统面临着 5G Massive MIMO、多载波聚合和散热方案等诸多设计挑战。

5G Massive MIMO:5G Massive MIMO 技术通过使用大量的天线阵列,实现了更高的频谱效率和数据传输速率。对于基站功放系统来说,这意味着需要支持更多的天线通道,并且每个通道的功放都需要具备极高的线性度和相位一致性。以典型的 64T64R 架构为例,要求功放线性度 IP3≥45dBm,以确保在多载波信号输入的情况下,能够有效抑制交调产物的产生,保证信号的线性度和准确性。相位一致性 ±2° 则是为了实现精确的波束赋形,使得基站能够将信号准确地指向目标用户,提高信号的覆盖范围和传输质量。在实际的 5G 基站建设中,华为的 5G 基站采用了先进的 Massive MIMO 技术,通过大规模的天线阵列和高性能的功放系统,实现了高效的信号传输和覆盖,为用户提供了高速、稳定的 5G 网络服务。

多载波聚合:为了进一步提高数据传输速率,5G 基站采用了多载波聚合技术,将多个载波的带宽进行合并,实现更高的传输速率。这就要求基站功放系统能够支持多载波信号的放大,并且保证在不同载波之间的干扰最小化。目前,5G 基站要求支持 8CC 载波聚合,ACPR≤-55dBc@10MHz 偏移。这意味着在 10MHz 偏移处,邻道功率比要低于 - 55dBc,以确保相邻载波之间的信号不会相互干扰,保证通信质量。以爱立信的 5G 基站为例,其通过采用先进的多载波聚合技术和高性能的功放系统,实现了高效的多载波信号放大和传输,有效提高了基站的数据传输速率和频谱效率。

散热方案:随着基站功放系统功率的不断提高,散热问题成为了制约其性能和可靠性的关键因素。为了保证功放模块在高功率工作状态下的稳定性,需要采用高效的散热方案。液冷板结合热管的散热方案成为了目前的主流选择。液冷板通过冷却液的循环流动,将功放模块产生的热量快速带走,热管则利用液体的蒸发和冷凝原理,实现高效的热传递。通过这种组合散热方案,能够实现 300W 功放模块温升≤25℃,确保功放模块在长时间高功率工作状态下的温度始终保持在安全范围内,提高了功放系统的可靠性和稳定性。以中兴的 5G 基站为例,其采用的液冷板结合热管的散热方案,有效解决了基站功放系统的散热问题,保证了基站在各种环境下的稳定运行,为 5G 网络的可靠覆盖提供了有力保障。

(二)雷达与遥感领域

1. 相控阵雷达 PA

相控阵雷达作为现代雷达技术的重要发展方向,在军事、航空航天、气象监测等领域发挥着关键作用。相控阵雷达的射频放大器(PA)需要具备特殊的性能,以满足其在复杂环境下的工作要求,面临着脉冲特性、相位控制和可靠性等设计挑战。

脉冲特性:相控阵雷达通常工作在脉冲模式下,具有高峰均比(10dB 以上)的特点。这意味着在脉冲发射期间,信号的功率峰值远高于平均功率。同时,脉冲宽度通常在 1 - 100μs 之间,重复频率在 1 - 10kHz。以军事相控阵雷达为例,在对远距离目标进行探测时,需要发射高峰值功率的脉冲信号,以确保信号能够在远距离传播后仍具有足够的强度被接收。脉冲宽度和重复频率的设置则根据不同的探测需求进行调整,例如在对高速移动目标进行跟踪时,需要较高的重复频率以提高跟踪的精度和实时性。在气象监测相控阵雷达中,为了准确探测云层的结构和降水情况,需要合适的脉冲宽度和重复频率来获取详细的气象信息。

相位控制:相控阵雷达通过控制天线阵列中各个辐射单元的相位,实现波束的快速扫描和精确指向。因此,相控阵雷达 PA 的相位控制精度至关重要。移相器集成设计是实现相位控制的关键技术之一,通过将移相器与 PA 集成在一起,能够实现 ±5° 相位精度,支撑波束赋形。在实际应用中,当相控阵雷达需要对不同方向的目标进行探测时,通过精确控制 PA 的相位,调整天线阵列的相位分布,使得雷达波束能够快速准确地指向目标方向,实现对目标的有效探测和跟踪。例如,在航空航天领域,相控阵雷达用于对卫星、飞机等目标的监测和跟踪,通过高精度的相位控制,能够实时调整波束指向,确保对目标的持续监测和精确跟踪。

可靠性:相控阵雷达通常应用于恶劣的环境中,如军事战场、高空、海洋等,因此对其可靠性要求极高。相控阵雷达 PA 需要符合 MIL - STD - 810G 标准,耐振动(20g@10 - 2000Hz),以确保在强烈的振动环境下仍能正常工作。在军事应用中,相控阵雷达可能会安装在坦克、舰艇、飞机等移动平台上,这些平台在行驶或飞行过程中会产生强烈的振动,PA 必须能够承受这种振动而不影响其性能和可靠性。在高空和海洋环境中,相控阵雷达还可能面临极端的温度、湿度和气压变化,PA 需要具备良好的环境适应性,以保证雷达系统的稳定运行,为各种应用提供可靠的探测和监测服务。

2. 卫星通信 BUC

卫星通信作为一种重要的通信手段,能够实现全球范围内的信息传输。上变频功率放大器(BUC)是卫星通信系统中的关键组件,负责将地面站发送的中频信号上变频并放大为射频信号,以便通过卫星进行传输。卫星通信 BUC 面临着高功率需求、抗辐射设计和效率优化等设计挑战。

高功率需求:在卫星通信中,为了确保信号能够在远距离传输后仍具有足够的强度被卫星接收,BUC 需要提供高功率输出。例如,在 Ku 频段,通常要求 BUC 的输出功率在 20 - 100W 之间。为了满足这一需求,常采用 TWTA 行波管 + 固态功放组合方案。TWTA 行波管具有高功率输出的优势,能够提供较大的射频功率,但效率相对较低;固态功放则具有高效率、高可靠性等优点。通过将两者结合,先利用 TWTA 行波管提供高功率输出,再通过固态功放进行功率放大和效率优化,能够在满足高功率需求的同时,提高系统的整体效率。在实际的卫星通信地面站中,这种组合方案被广泛应用,例如在一些大型的卫星通信地面站中,通过采用 TWTA 行波管 + 固态功放组合方案的 BUC,实现了高效的信号传输,确保了卫星通信的可靠性和稳定性。

抗辐射设计:卫星在太空中会受到各种高能粒子的辐射,这些辐射可能会对 BUC 的性能和可靠性产生严重影响。因此,卫星通信 BUC 需要进行抗辐射设计,总剂量≥10krad (Si),以确保在高辐射环境下,BUC 的性能不会受到明显影响。同时,单粒子翻转率 < 10^-7/bit・day,以降低由于单个高能粒子撞击导致电路状态翻转的概率。为了实现抗辐射设计,常采用特殊的材料和电路结构,如采用抗辐射的半导体材料、增加屏蔽层等。在一些卫星通信系统中,还会采用冗余设计,当某个部分受到辐射损坏时,备用部分能够及时接替工作,保证卫星通信的连续性。例如,在我国的北斗卫星导航系统中,卫星通信 BUC 采用了先进的抗辐射设计,确保了卫星在复杂的太空辐射环境下能够稳定工作,为全球用户提供高精度的导航和通信服务。

效率优化:为了降低卫星通信系统的功耗,提高能源利用效率,卫星通信 BUC 需要进行效率优化。采用高效 F 类 / F - 类功放是一种有效的解决方案,通过优化功放的电路结构和工作模式,能够提高功放的效率,从而提升 EIRP(等效全向辐射功率)至 60dBW 以上。在实际应用中,通过采用高效 F 类 / F - 类功放,不仅能够降低 BUC 的功耗,减少卫星电源系统的负担,还能够提高信号的传输距离和质量。例如,在一些低轨道卫星通信系统中,由于卫星的能源有限,采用高效的 BUC 能够有效延长卫星的工作寿命,提高卫星通信的效率和可靠性。

(三)新兴应用场景

1. 6G 太赫兹通信

随着通信技术的不断发展,6G 太赫兹通信作为未来通信的重要发展方向,具有高速率、低时延、大容量等优势,有望为人们带来更加便捷、高效的通信体验。然而,6G 太赫兹通信面临着频段突破和集成挑战等诸多难题。

频段突破:6G 太赫兹通信主要工作在 100 - 300GHz 频段,这个频段具有丰富的频谱资源,能够提供更高的数据传输速率。然而,目前传统的射频放大器技术难以满足该频段的需求,需要开发基于 InP/GaN 的宽带功放。InP 和 GaN 材料具有优异的高频性能,能够实现带宽≥50GHz 的宽带放大。北京大学电子学院教授王兴军团队与香港城市大学教授王骋团队通过创新光电融合架构,成功研制出超宽带光电融合集成芯片,实现了超过 110 GHz 覆盖范围的自适应可重构高速无线通信。该芯片基于先进的薄膜铌酸锂光子材料平台,在 11 mm × 1.7 mm 的微小功能区域内,对宽带无线 - 光信号转换、可调谐低噪声载波或本振源产生以及数字基带调制等完整无线信号处理功能进行了集成,实现了系统级的高度集成。通过这种创新的技术,有望突破 6G 太赫兹通信的频段限制,为实现高速、大容量的通信提供技术支持。

集成挑战:为了实现 6G 太赫兹通信系统的小型化和低功耗,需要在单芯片上实现放大、滤波、天线等多种功能。这就需要采用异质集成技术(3D - IC),将不同材料和功能的器件集成在一个芯片上。通过 3D - IC 技术,能够实现芯片内部的垂直互连,减少信号传输的损耗和延迟,提高芯片的性能和集成度。目前,相关研究团队正在积极探索 3D - IC 技术在 6G 太赫兹通信中的应用,例如通过将基于 InP/GaN 的宽带功放与滤波器、天线等器件进行异质集成,实现单芯片的多功能集成。这种集成技术的突破将有助于推动 6G 太赫兹通信技术的发展,使其能够更快地走向实际应用,为未来的通信发展带来新的变革。

2. 车联网 C - V2X

车联网 C - V2X 作为智能交通系统的重要组成部分,能够实现车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与人(V2P)之间的通信,为自动驾驶、智能交通管理等应用提供关键支持。然而,车联网 C - V2X 面临着可靠性和抗干扰等设计挑战。

可靠性:车联网 C - V2X 系统需要在各种复杂的环境下稳定工作,因此对其可靠性要求极高。车联网 C - V2X 的射频放大器需要符合 AEC - Q100 标准,该标准对器件的可靠性、耐久性等方面进行了严格的测试和规范。同时,工作温度范围要求在 - 40℃~ + 125℃之间,以确保在极端的温度环境下,射频放大器仍能正常工作。在实际应用中,车辆在不同的季节和地区行驶时,会面临不同的温度条件,车联网 C - V2X 的射频放大器需要具备良好的温度适应性,保证通信的稳定性和可靠性。例如,在寒冷的北方冬季,车辆可能会在极寒的温度下行驶,射频放大器需要能够在 - 40℃的环境下正常工作,确保车辆与周围环境的通信畅通,为自动驾驶和智能交通管理提供可靠的数据支持。

抗干扰:在车联网 C - V2X 环境中,存在着各种复杂的电磁干扰,如其他车辆的通信信号、周围的电子设备等。为了保证通信的质量,车联网 C - V2X 的射频放大器需要具备高抗干扰能力。高 IP3 设计(≥25dBm)能够有效抑制交调产物的产生,减少其他信号对车联网通信信号的干扰。同时,需要抵御同频干扰(邻道功率≥ - 20dBm),确保在相邻频段存在强信号时,车联网通信信号仍能正常传输。在实际的交通场景中,当多辆配备车联网 C - V2X 系统的车辆同时行驶时,射频放大器的高抗干扰能力能够保证车辆之间的通信不受其他车辆信号的干扰,实现准确、及时的信息交互,为自动驾驶和智能交通管理提供稳定的通信保障。

第五章

选型指南:从需求定义到方案落地

(一)需求分析五步法

1. 电气参数定义

在进行射频放大器的选型之前,准确地定义电气参数是至关重要的第一步。这些参数将直接决定所选放大器是否能够满足具体应用的需求,影响整个系统的性能。

频率范围:明确射频放大器的工作频段是首要任务。不同的应用场景对频率范围有着不同的要求。例如,在一些通信系统中,可能需要支持多个频段,如 617 - 960MHz + 1427 - 6000MHz 双频段。这就要求所选的射频放大器能够在这些特定的频段内稳定工作,具备良好的频率响应特性。如果放大器的频率范围无法覆盖所需频段,将会导致信号无法 正常放大或传输,严重影响系统性能。在 5G 通信中,不同的频段用于不同的业务和覆盖场景,基站和手机等设备中的射频放大器必须能够准确地工作在相应的频段上,以确保通信的顺畅。

输出功率:输出功率是衡量射频放大器性能的关键参数之一。不同的应用对输出功率有着不同的要求。以手机 PA 为例,为了满足手机在不同环境下与基站进行通信的需求,通常要求 P1dB≥33dBm。而基站功放由于需要覆盖更大的区域,提供更强的信号,其输出功率要求更高,一般≥50dBm。如果输出功率不足,信号可能无法到达目标接收端,或者在传输过程中受到干扰而导致通信质量下降。在卫星通信中,由于信号需要在远距离的空间中传输,对射频放大器的输出功率要求极高,以确保信号能够被卫星接收并准确传输回地面。

增益要求:增益也是射频放大器选型中不可忽视的参数。小信号增益≥20dB,能够保证在输入信号较弱的情况下,放大器仍能有效地将其放大到合适的电平,以便后续电路进行处理。功率增益≥15dB 则是为了确保在不同的输入功率条件下,放大器都能提供足够的功率放大,满足系统对输出功率的要求。增益过高或过低都可能对系统性能产生负面影响。增益过高可能导致信号失真,而过低则无法满足系统对信号强度的需求。在雷达系统中,射频放大器需要具备足够的增益,以放大微弱的回波信号,帮助雷达准确地探测目标。

2. 环境条件约束

除了电气参数,环境条件对射频放大器的正常工作同样有着重要的影响。在选型过程中,必须充分考虑放大器将要面临的环境条件,以确保其能够在各种恶劣环境下稳定运行。

温度范围:不同的应用场景对射频放大器的工作温度范围有着不同的要求。消费级产品,如手机、平板电脑等,通常工作在相对温和的环境中,其温度范围一般为 - 20℃~ + 85℃。而工业级应用,如工业自动化设备、基站等,可能需要在更恶劣的环境下工作,温度范围要求达到 - 40℃~ + 105℃。如果射频放大器无法在规定的温度范围内正常工作,其性能可能会受到严重影响,甚至导致设备故障。在高温环境下,放大器的增益可能会下降,噪声系数会增加;在低温环境下,可能会出现启动困难、性能不稳定等问题。在一些户外通信设备中,由于环境温度变化较大,射频放大器需要具备良好的温度适应性,以保证通信的可靠性。

湿度 / 振动:湿度和振动也是需要考虑的重要环境因素。对于一些对防水防尘有要求的应用,如户外基站、车载设备等,通常要求射频放大器具备一定的防护等级,如 IP67 防护等级。这意味着放大器能够在一定深度的水下浸泡而不受损坏,并且能够有效防止灰尘进入。振动加速度≥5g 则是为了确保在振动环境下,如车辆行驶、机械设备运转等场景中,放大器能够稳定工作,不会因为振动而导致性能下降或部件损坏。在车载通信系统中,车辆在行驶过程中会产生各种振动,射频放大器需要具备良好的抗振性能,以保证通信的稳定性。

尺寸重量:在一些对空间和重量有限制的应用场景中,如手机、便携式设备等,射频放大器的尺寸和重量也成为关键因素。手机模块通常要求≤0.5cc,以适应手机内部紧凑的空间布局。而基站模块则需要考虑安装在机架上,一般要求≤1U 机架空间。对于卫星通信设备等对重量有严格限制的应用,射频放大器的重量也需要尽可能轻。如果放大器的尺寸和重量不符合要求,可能会导致设备无法 正常安装或影响设备的便携性和使用性能。在可穿戴设备中,由于设备体积小,对射频放大器的尺寸要求非常严格,需要采用小型化的设计来满足设备的需求。

3. 成本与供应链

成本和供应链是在射频放大器选型过程中需要综合考虑的重要因素,它们直接关系到产品的市场竞争力和生产的顺利进行。

批量成本:不同应用领域对射频放大器的批量成本有着不同的承受能力。在消费电子类产品中,由于市场竞争激烈,对成本控制要求较高,通常要求射频放大器的成本 <5 美元 / 片,以确保产品在价格上具有竞争力,满足消费者对性价比的需求。而在军工级应用中,由于对性能和可靠性的要求极高,对成本的敏感度相对较低,军工级射频放大器的成本可能> 1000 美元 / 模块。在手机市场中,各大手机厂商为了降低成本,提高产品的市场竞争力,会对射频放大器的成本进行严格的控制,选择性价比高的产品。

供货周期:供货周期也是影响选型的重要因素之一。对于标准品,通常供货周期在 8 - 12 周,这能够满足大多数常规生产的需求。而对于定制化的射频放大器,由于需要根据特定的需求进行设计和生产,供货周期会相对较长,一般为 16 - 24 周。在产品研发和生产过程中,如果供货周期过长,可能会导致项目延期,增加生产成本。因此,在选型时需要根据项目的时间要求,合理选择标准品或定制化产品,并与供应商建立良好的合作关系,确保供货的及时性和稳定性。在一些紧急项目中,可能需要选择供货周期较短的标准品,以满足项目的时间要求。

(二)选型决策矩阵

1. 器件类型选择

在明确了需求分析之后,如何根据具体的应用场景选择合适的射频放大器器件类型成为关键步骤。不同的应用场景对射频放大器的频率范围、功率需求等有着不同的要求,因此需要针对性地选择合适的器件类型。

应用场景 | 频率范围 | 功率需求 | 首选器件 | 典型型号 |

手机终端 | <6GHz | 23 - 31dBm | GaAs pHEMT | Skyworks SKY77654 |

5G 基站 | 2 - 4GHz | 46 - 50dBm | GaN - on - SiC | Qorvo QPA1026 |

卫星通信 | 10 - 20GHz | 5 - 50W | GaN HEMT | Wolfspeed CG28120 |

雷达发射机 | 1 - 10GHz | >100W | LDMOS | NXP BFG591 |

对于手机终端,由于其工作频率通常 < 6GHz,功率需求在 23 - 31dBm 之间,GaAs pHEMT 凭借其在高频下良好的线性度和功率附加效率,成为首选器件。例如,Skyworks SKY77654 是一款广泛应用于手机终端的 GaAs pHEMT 射频放大器,它能够在满足手机对信号质量要求的同时,实现高效的功率放大,提高手机的通信性能。

在 5G 基站领域,工作频率主要在 2 - 4GHz,功率需求为 46 - 50dBm,GaN - on - SiC 由于其高功率密度和优异的高频性能,成为支撑 5G 基站功放设计的理想选择。Qorvo QPA1026 就是一款典型的用于 5G 基站的 GaN - on - SiC 射频放大器,它能够提供强大的功率输出,同时具备较高的效率,有效降低了基站的功耗,为 5G 网络的高效运行提供了有力支持。

卫星通信应用中,频率范围一般在 10 - 20GHz,功率需求为 5 - 50W,GaN HEMT 以其高电子迁移率和宽带隙特性,能够在高频段实现高效的功率放大,满足卫星通信对信号强度和传输距离的要求。Wolfspeed CG28120 是一款常用于卫星通信的 GaN HEMT 射频放大器,它在卫星通信系统中发挥着关键作用,确保了卫星与地面站之间的可靠通信。

雷达发射机的工作频率在 1 - 10GHz,功率需求 > 100W,LDMOS 由于其高功率输出能力和良好的线性度,成为雷达发射机的首选器件。NXP BFG591 是一款典型的用于雷达发射机的 LDMOS 射频放大器,它能够提供高功率的射频信号输出,帮助雷达实现对目标的远距离探测和跟踪。

2. 关键性能验证

在选择了合适的射频放大器器件类型后,还需要对其关键性能进行验证,以确保其能够满足实际应用的需求。这些关键性能验证包括矢量网络分析、功率扫描测试和热阻测试等。

矢量网络分析:矢量网络分析是验证射频放大器性能的重要手段之一,主要用于 S 参数测试。在 2 - 18GHz 的频率范围内,通过矢量网络分析仪对射频放大器的 S 参数进行精确测量,要求误差≤0.05dB。S 参数包括 S11(输入反射系数)、S21(正向传输系数,即增益)、S12(反向传输系数)和 S22(输出反射系数)等,这些参数能够全面反映射频放大器的性能,如输入输出匹配情况、增益特性等。通过对 S 参数的测试和分析,可以评估射频放大器在不同频率下的性能表现,确保其满足设计要求。

功率扫描测试:功率扫描测试主要用于测量射频放大器的 P1dB 和 PSAT。在测试过程中,以 0.1dB 的步进精度逐渐增加输入功率,同时测量输出功率,绘制出功率增益曲线。通过该曲线可以准确确定 P1dB(功率增益压缩点,即增益相对于小信号增益下降 1dB 时的输出功率)和 PSAT(饱和输出功率)。此外,要求功率扫描测试的动态范围达到 60dB,以全面评估射频放大器在不同功率输入情况下的性能。通过功率扫描测试,可以了解射频放大器的功率处理能力和线性度,为实际应用提供重要参考。

热阻测试:热阻测试是评估射频放大器热性能的关键环节,通常采用红外热成像仪来测量结温,要求精度达到 ±2℃。结温是影响射频放大器性能和可靠性的重要因素,过高的结温会导致放大器的性能下降,甚至损坏器件。通过热阻测试,可以准确测量射频放大器在工作状态下的结温,评估其散热性能,确保在实际应用中,放大器能够在安全的温度范围内稳定工作。

(三)设计优化策略

在完成射频放大器的选型和关键性能验证后,为了进一步提升其性能,满足复杂应用场景的需求,还需要采取一系列设计优化策略,包括匹配网络迭代、偏置电路设计和电磁兼容设计等。

1. 匹配网络迭代

匹配网络在射频放大器中起着至关重要的作用,它直接影响着信号的传输效率和质量。通过匹配网络迭代,可以实现更优的阻抗匹配,提高射频放大器的性能。

基于 Smith 圆图的手动调谐:Smith 圆图是射频电路设计中常用的工具,它能够直观地展示阻抗的变化情况。在匹配网络设计中,可以基于 Smith 圆图进行手动调谐。通过调整匹配网络中的电感、电容等元件参数,使输入输出阻抗在 Smith 圆图上达到理想的匹配点,从而实现最小的反射系数和最大的功率传输效率。在手动调谐过程中,结合 ADS(Advanced Design System)或 HFSS(High - Frequency Structure Simulator)等仿真软件进行优化,可以更加准确地预测匹配网络的性能,减少实际调试的工作量。通过不断地调整和仿真优化,目标是使驻波比 < 1.2,以确保信号在传输过程中的损耗最小。

采用片上匹配技术:片上匹配技术(On - chip Matching)是一种先进的匹配网络设计方法,它通过在芯片内部集成匹配元件,实现输入输出阻抗的匹配。采用片上匹配技术可以显著减少外部元件的数量,典型情况下可减少 40%。这不仅降低了成本,还减小了电路板的面积,提高了系统的集成度和可靠性。片上匹配技术能够更好地适应芯片的高频特性,减少信号传输过程中的损耗和干扰,进一步提升射频放大器的性能。

2. 偏置电路设计

偏置电路的设计对于射频放大器的性能有着重要影响,它能够稳定有源器件的工作点,确保放大器在不同的工作条件下都能正常工作。根据射频放大器的类型和应用场景,需要设计不同的偏置电路。

低噪声 LNA:对于低噪声放大器(LNA),为了确保其在低噪声环境下稳定工作,常采用负反馈偏置电路。负反馈偏置电路通过引入反馈信号,自动调整有源器件的偏置电流,使工作点保持稳定。在温度变化等因素影响下,要求 ΔIq(静态电流变化量)≤5%,以保证 LNA 的噪声性能和增益稳定性。通过合理设计负反馈偏置电路的参数,可以有效地抑制噪声和干扰,提高 LNA 对微弱信号的放大能力。

高功率 PA:高功率放大器(PA)在工作过程中,输入信号的包络会发生变化,为了提高效率和线性度,常采用动态偏置电路。动态偏置电路能够跟随输入信号包络的变化,实时调整有源器件的偏置电压或电流。要求响应速度≤50ns,以确保偏置电路能够快速跟踪信号的变化。在输入信号功率较低时,降低偏置电流,减少功耗;在输入信号功率较高时,增加偏置电流,保证放大器的输出功率和线性度。通过动态偏置电路的设计,可以提高 PA 的效率和线性度,降低信号失真,满足高功率应用场景的需求。

3. 电磁兼容设计

在射频放大器的设计中,电磁兼容(EMC)设计是必不可少的环节,它能够确保放大器在复杂的电磁环境中正常工作,同时减少对其他设备的干扰。电磁兼容设计主要包括布局原则和接地设计。

布局原则:在电路板布局时,应遵循输入输出隔离≥10dB 的原则,以防止输入信号和输出信号之间的相互干扰。电源滤波采用 π 型 LC 网络,其截止频率设置为 10GHz,能够有效滤除电源线上的高频噪声,为射频放大器提供稳定的电源。合理安排射频放大器与其他电路元件的位置,避免信号之间的串扰和干扰。在设计 5G 基站的射频前端电路板时,通过优化布局,将射频放大器与滤波器、开关等元件合理布局,减少了信号之间的干扰,提高了整个系统的性能。

接地设计:良好的接地设计是保证射频放大器电磁兼容性的关键。采用多点接地结合星形接地的方式,能够降低地弹噪声,要求 ΔV(地弹电压变化量)≤50mV。多点接地可以增加接地路径,减小接地电阻,提高接地的可靠性;星形接地则可以避免不同电路之间的地电流相互干扰。在实际设计中,通过合理规划接地平面和接地线路,确保射频放大器的各个部分都能够良好接地,减少电磁干扰的影响,提高系统的稳定性和可靠性。

第六章

射频放大器的产业生态与发展趋势

(一)全球竞争格局

1. 国际巨头布局

在全球射频放大器市场中,国际巨头凭借其深厚的技术积累、广泛的专利布局和强大的品牌影响力,占据着主导地位。这些企业通过持续的研发投入和战略并购,不断拓展产品线,加强市场份额的巩固和扩大。

Skyworks

作为射频领域的领军企业之一,Skyworks 在手机 PA 市场表现卓越,占据了 35% 的市场份额。其成功的关键在于对集成化模组的深入研发,通过将滤波器、开关等组件与功率放大器集成在一起,实现了射频前端模块的高度集成化。这种集成化模组不仅减小了体积,降低了成本,还提高了系统的性能和可靠性。以其面向 5G 手机的 SDR 收发器为例,该产品集成了多个频段的功率放大器、滤波器和开关,能够支持 5G NR 的多个频段,为手机厂商提供了一站式的射频解决方案。同时,Skyworks 还注重与手机厂商的深度合作,根据不同手机品牌的需求,定制化开发射频前端模块,进一步巩固了其在手机 PA 市场的领先地位。

Qorvo

Qorvo 在基站功放领域堪称龙头企业,其 GaN 产品覆盖了 2 - 40GHz 的广泛频率范围,展现出强大的技术实力。在 5G 基站建设中,Qorvo 的 GaN 功放发挥了重要作用,能够满足 5G 基站对高功率、高效率和高线性度的严格要求。例如,其推出的 QPA 系列 GaN 功放,采用了先进的碳化硅基氮化镓(GaN - on - SiC)技术,具有高功率密度、低噪声和高效率等优点,在 28GHz 毫米波频段,输出功率可达 50W 以上,功率附加效率(PAE)超过 40%,有效提升了 5G 基站的信号覆盖范围和传输效率。2024 年,Qorvo 的营收达到 28 亿美元,这一成绩充分体现了其在基站功放市场的强大竞争力和市场认可度。

Broadcom

Broadcom 专注于卫星通信与高端雷达市场,凭借其先进的技术和卓越的产品性能,在这些高端领域占据了重要地位。在卫星通信领域,Broadcom 的射频放大器产品以其高可靠性和高性能而闻名,能够满足卫星通信对信号稳定性和远距离传输的严格要求。在高端雷达市场,Broadcom 更是垄断了 Ka 频段功放 60% 的份额。其 Ka 频段功放采用了先进的半导体工艺和电路设计,具有高功率、高线性度和低噪声等优点,能够在复杂的电磁环境下稳定工作,为雷达系统提供强大的信号支持,帮助雷达实现对目标的精确探测和跟踪。

2. 本土企业突围

随着国内半导体产业的快速发展,本土射频放大器企业也在不断崛起,通过技术创新和市场拓展,逐步在全球市场中崭露头角,实现了从跟随者到竞争者的角色转变。

唯捷创芯

唯捷创芯在 5G 手机 PA 领域取得了显著突破,国内市场占有率位居第一。其成功的背后,是对技术研发的持续投入和对市场需求的精准把握。2024 年,唯捷创芯推出了基于 28nm GaN - on - Si 工艺的射频前端模块,该模块在性能上实现了重大突破,具有更高的功率附加效率(PAE)和线性度。在 PAE 方面,相比传统的 GaAs 工艺,28nm GaN - on - Si 工艺的 PAE 提升了 10% 以上,有效降低了功耗,延长了手机的续航时间。在线性度方面,新模块的三阶交调截点(IP3)提高了 5dB 以上,能够更好地抑制交调产物,保证信号的质量。凭借这些优势,唯捷创芯的产品不仅在国内市场获得了广泛应用,还逐渐进入国际市场,与国际巨头展开竞争。

卓胜微(链接)

卓胜微在 LNA 产品线方面取得了重要突破,通过采用先进的 12nm 工艺,实现了在 2GHz 频率下噪声系数 NF = 0.8dB 的优异性能。低噪声系数对于 LNA 来说至关重要,它能够有效地提高接收机的灵敏度,增强对微弱信号的接收能力。卓胜微的这一技术突破,使得其 LNA 产品在市场上具有很强的竞争力。在 5G 手机市场,卓胜微的 LNA 产品已经成功进入多家主流手机品牌的供应链,出货量持续增长。同时,卓胜微还不断拓展产品线,向射频前端模块的其他领域延伸,通过集成化设计,为手机厂商提供更完整的射频解决方案。

(二)技术演进路线图

1. 材料技术突破

材料技术是射频放大器发展的基石,新型材料的出现往往能够带来性能上的飞跃。近年来,化合物半导体材料如氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等在射频放大器领域得到了广泛应用,而未来,随着材料技术的不断创新,我们有望看到更多突破。

2025 年:预计 4 英寸 GaN - on - SiC 衬底将实现量产,这将是材料技术发展的一个重要里程碑。相比传统的 Si 衬底,GaN - on - SiC 衬底具有更高的热导率和电子迁移率,能够有效提升射频放大器的功率密度和工作频率。同时,随着量产规模的扩大,成本较 2020 年预计将下降 40%,这将使得基于 GaN - on - SiC 衬底的射频放大器在市场上更具竞争力,有望在 5G 基站、卫星通信等领域得到更广泛的应用。

2030 年:金刚石衬底 GaN 器件有望实现商用,这将为射频放大器带来革命性的变化。金刚石具有极高的热导率,是目前已知材料中热导率最高的,其热导率可达 2000 - 2200W/(m・K),是 SiC 的 5 倍以上。基于金刚石衬底的 GaN 器件,功率密度有望提升至 20W/mm,工作温度可超过 200℃,这将极大地提高射频放大器在高温、高功率环境下的性能和可靠性,为 6G 通信、雷达等高端应用提供更强大的技术支持。

2. 架构创新方向

除了材料技术的突破,架构创新也是提升射频放大器性能的重要途径。通过创新的架构设计,可以实现更高的集成度、更好的性能和更低的成本。

三维集成

三维集成技术是未来射频放大器架构创新的重要方向之一。通过多层 PCB 堆叠实现 3D 功率合成,能够将多个射频放大器单元在三维空间内进行集成,显著提升集成度。例如,采用三维集成技术的 8 通道合成器,体积可小于 1cm³,相比传统的二维集成方式,体积缩小了 50% 以上。这种高度集成的架构不仅减小了系统的体积和重量,还降低了信号传输的损耗,提高了系统的性能和可靠性,在 5G Massive MIMO 基站、卫星通信等对集成度要求较高的领域具有广阔的应用前景。

认知功放:

认知功放是另一个具有潜力的架构创新方向,它集成了 AI 算法,能够实时优化偏置参数,自适应不同的调制制式,如 5G NR 和未来的 6G URLLC。通过 AI 算法,认知功放可以根据输入信号的特征和通信环境的变化,自动调整偏置电压、电流等参数,以实现最佳的性能。在 5G 网络中,不同的应用场景和用户需求会导致信号的调制制式和功率需求不断变化,认知功放能够快速适应这些变化,提高功率附加效率(PAE)和线性度,降低功耗,提升通信系统的整体性能。

3. 绿色设计趋势

随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,射频放大器的绿色设计趋势也日益明显。绿色设计不仅有助于降低能源消耗和环境污染,还能提高产品的市场竞争力。

效率提升:在 6G 通信时代,对射频放大器的效率提出了更高的要求。目标是在毫米波频段实现 PAE≥50%,这将有助于降低基站的能耗 30% 以上。为了实现这一目标,研究人员正在探索新的电路拓扑、材料和工艺,如采用高效率的 F 类 / F - 类功放电路、优化器件的结构和参数等。通过提高效率,不仅可以降低基站的运营成本,减少对环境的影响,还能为 6G 网络的大规模部署提供更可持续的解决方案。

无铅化:为了符合 RoHS 3.0 标准,射频放大器的制造需要禁用含铅焊料。含铅焊料在使用过程中可能会对环境和人体健康造成危害,因此,寻找替代的无铅焊料成为必然趋势。目前,一些无铅焊料已经得到了广泛应用,如锡银铜(SAC)合金焊料等。这些无铅焊料的熔点通常大于 217℃,在保证焊接性能的同时,能够满足环保要求,为射频放大器的绿色制造提供了保障。

(三)市场需求预测

1. 规模增长曲线

射频放大器作为无线通信领域的核心组件,其市场需求与通信技术的发展密切相关。随着 5G、6G 等新一代通信技术的推进,以及物联网、汽车电子等新兴应用领域的兴起,射频放大器市场呈现出持续增长的态势。

全球市场:根据 Yole Developpement 的数据,2024 年全球射频放大器市场规模达到 452 亿元。预计到 2031 年,市场规模将增长至 704 亿元,年复合增长率(CAGR)为 6.4%。这一增长主要得益于 5G 和 6G 通信网络的建设、物联网设备的普及以及汽车智能化的发展。5G 网络的大规模部署需要大量的基站和终端设备,这些设备都离不开射频放大器。而 6G 作为未来通信技术的发展方向,将带来更高的数据传输速率和更低的时延,对射频放大器的性能和数量提出了更高的要求。物联网设备的爆发式增长也为射频放大器市场带来了新的机遇,从智能家居到工业物联网,各种设备都需要射频放大器来实现无线通信。

中国市场:中国作为全球最大的通信市场之一,射频放大器市场也呈现出快速增长的趋势。2024 年,中国射频放大器市场规模为 150 亿元,预计到 2031 年将突破 300 亿元,占全球市场份额的 42%。中国在 5G 网络建设方面处于世界领先地位,截至 2024 年底,中国已建成全球最大的 5G 网络,5G 基站数量超过 200 万个。这为射频放大器市场提供了巨大的需求空间。同时,中国在物联网、人工智能等新兴领域的快速发展,也将进一步推动射频放大器市场的增长。随着国内半导体产业的不断发展,本土射频放大器企业的市场份额也在逐渐扩大,有望在全球市场竞争中占据更重要的地位。

2. 应用结构变化

随着技术的发展和市场需求的变化,射频放大器的应用结构也在不断调整。不同应用领域对射频放大器的性能和需求特点各不相同,这将影响射频放大器市场的发展方向。

5G/6G 基站:5G 和 6G 基站是射频放大器的重要应用领域,预计将贡献 40% 的市场增长。随着 5G 网络的不断完善和 6G 技术的研发推进,基站对射频放大器的需求将持续增长。在 5G Massive MIMO 技术中,为了实现更高的频谱效率和数据传输速率,需要大量的天线阵列,每个天线都需要配备独立的射频放大器。预计到 2025 年,单基站功放需求将达到 128 路,这将极大地推动射频放大器市场的增长。同时,6G 基站对射频放大器的性能要求更高,需要具备更高的频率、功率和效率,这将促使射频放大器企业加大研发投入,推动技术创新。

物联网终端:物联网终端市场的快速发展也将带动射频放大器市场的增长。随着物联网技术的普及,越来越多的设备实现了互联互通,如智能家居设备、智能穿戴设备、工业传感器等。这些物联网终端设备通常采用 LPWAN(低功耗广域网)技术进行通信,对低功耗射频放大器的需求日益增长。预计 2024 - 2031 年,物联网终端市场对低功耗射频放大器的需求将以 25% 的年复合增长率增长。为了满足物联网终端设备对低功耗、小型化的要求,射频放大器企业将不断研发新型的低功耗射频放大器产品,采用先进的工艺和架构设计,降低功耗,减小体积,提高性能。

第七章

实战案例:典型产品设计解析

(一)手机终端 PA 设计案例(2.4GHz Wi-Fi 6E)

1. 指标要求

在手机终端的 Wi-Fi 通信中,2.4GHz Wi-Fi 6E 频段的射频功率放大器(PA)起着至关重要的作用。随着 Wi-Fi 技术的不断发展,对 PA 的性能要求也日益提高。以下是该 PA 的具体指标要求:

输出功率:在 MCS11 调制且 5% EVM(误差矢量幅度)的条件下,要求输出功率达到 28dBm。MCS11 调制是 Wi-Fi 6E 中一种高阶调制方式,能够实现更高的数据传输速率,但对信号质量要求也更为严格。5% EVM 是衡量调制信号质量的关键指标,在这种调制方式下达到 28dBm 的输出功率,意味着 PA 需要具备强大的信号放大能力,以确保信号在传输过程中能够保持良好的质量,满足高速数据传输的需求。例如,在家庭网络环境中,用户使用支持 Wi-Fi 6E 的手机进行 4K 视频在线播 放时,稳定的 28dBm 输出功率能够保证视频流畅播放,不会出现卡顿现象。

效率:在输出功率为 28dBm 时,效率需达到 35%。效率是衡量 PA 能源利用能力的重要指标,较高的效率意味着在相同的输出功率下,PA 消耗的电能更少,这对于手机等便携式设备来说尤为重要。因为手机的电池容量有限,提高 PA 的效率可以有效延长电池续航时间,提升用户体验。该 PA 还需要支持动态功率控制,范围为 10 - 28dBm。这是因为在实际使用中,手机与 Wi-Fi 路由器之间的距离和信号强度会不断变化,动态功率控制能够根据实际情况自动调整 PA 的输出功率。当手机靠近路由器时,降低输出功率以节省电量;当手机处于信号较弱的区域时,提高输出功率以保证通信质量。

集成度:要求 PA 为单芯片设计,并且集成功率检测器与温度传感器。功率检测器能够实时监测 PA 的输出功率,为动态功率控制提供准确的数据支持,确保 PA 始终在最佳状态下工作。温度传感器则用于监测 PA 的工作温度,因为 PA 在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能和可靠性。通过集成温度传感器,当温度过高时,可以采取相应的散热措施或调整功率,以保证 PA 的稳定运行。这种高度集成的单芯片设计,不仅减小了 PA 的体积,降低了成本,还提高了系统的可靠性和稳定性,非常适合手机终端紧凑的内部空间布局。

2. 设计要点

为了满足上述严格的指标要求,在 2.4GHz Wi-Fi 6E 手机终端 PA 的设计过程中,需要重点关注以下几个设计要点:

器件选择:采用 GaAs HBT(砷化镓异质结双极晶体管)工艺是实现高性能 PA 的关键。GaAs 材料具有高电子迁移率和良好的高频性能,使得基于 GaAs HBT 工艺的 PA 能够实现高增益和低噪声。在该设计中,PA 的增益达到了 18dB,这意味着它能够将输入信号的功率放大 18dB,为后续信号的传输提供足够的强度。低噪声特性同样重要,其噪声系数 NF 仅为 3dB,这表明 PA 在放大信号的过程中引入的噪声非常低,能够有效地提高信号的信噪比,保证信号的质量。例如,在嘈杂的无线环境中,低噪声的 PA 能够更清晰地接收和放大 Wi-Fi 信号,减少信号干扰,提高通信的稳定性。

匹配网络:输入匹配网络采用 L 型 LC 匹配,这种匹配方式结构简单、易于实现,能够有效地将信号源的阻抗与 PA 的输入阻抗进行匹配,减少信号反射,提高信号传输效率。输出端集成巴伦变换器,巴伦变换器能够将单端信号转换为平衡信号,实现 50Ω 平衡输出。在射频电路中,50Ω 是常用的标准阻抗,实现 50Ω 平衡输出可以方便地与后续电路进行连接,确保信号的稳定传输。例如,在手机的射频前端电路中,50Ω 平衡输出的 PA 能够与滤波器、天线等组件更好地匹配,提高整个射频系统的性能。

封装设计:采用 2.5×2.5mm QFN(四方扁平无引脚封装)封装,这种封装具有尺寸小、寄生参数低等优点,非常适合手机终端对小型化的要求。引脚电感≤0.5nH,低引脚电感可以减少信号在传输过程中的损耗和干扰,提高 PA 的高频性能。在实际应用中,小型化的封装设计可以为手机内部其他组件节省更多的空间,同时低引脚电感保证了 PA 在高频工作时的稳定性和可靠性,为手机的 Wi-Fi 通信提供了有力支持。

(二)基站功放模块设计(3.5GHz 5G NR)

1. 系统需求

在 5G 通信网络中,3.5GHz 频段是重要的工作频段之一,该频段的基站功放模块对于实现 5G 网络的高速、大容量通信起着关键作用。以下是 3.5GHz 5G NR 基站功放模块的系统需求:

输出功率:要求峰值输出功率达到 100W,平均输出功率为 64W,此时对应的峰均比(PAPR)为 6dB。在 5G 通信中,信号具有较高的峰均比,这对基站功放模块的功率处理能力提出了严峻挑战。峰值功率决定了基站能够覆盖的最大范围,100W 的峰值输出功率可以确保基站在远距离通信时,信号仍具有足够的强度到达终端设备。平均功率则与基站的日常运行功耗和通信稳定性相关,64W 的平均功率能够保证基站在长时间运行过程中,稳定地为用户提供通信服务。例如,在城市中人口密集的区域,大量用户同时使用 5G 网络进行数据传输,基站功放模块需要能够稳定地输出足够的功率,以满足用户对高速数据的需求。

线性度:线性度是衡量基站功放模块性能的重要指标之一。在 3.5GHz 5G NR 频段,要求邻道功率比(ACPR)≤ - 50dBc@10MHz,即偏离载波频率 10MHz 处的邻道功率比要小于 - 50dBc。这是为了确保基站发射的信号不会对相邻信道的信号产生干扰,保证通信系统的频谱效率。误差矢量幅度(EVM)≤1.8%,EVM 反映了信号的失真程度,较低的 EVM 值能够保证信号在调制和解调过程中的准确性,提高数据传输的可靠性。例如,在高清视频直播、虚拟现实等对数据传输质量要求极高的应用中,低 EVM 的基站功放模块能够保证视频画面的流畅和清晰,为用户提供优质的体验。

效率:在平均功率点,要求效率达到 38%。基站功放模块通常需要长时间连续工作,较高的效率可以降低功耗,减少运营成本,同时也有利于散热和提高设备的可靠性。该功放模块还需要支持 Doherty 架构,Doherty 架构是一种高效的功率放大架构,能够根据输入信号的功率动态调整功放的工作状态,在不同功率电平下都保持较高的效率。在实际应用中,当基站的业务量较小时,Doherty 架构可以降低功放的功耗;当业务量增大时,能够迅速提高输出功率,满足通信需求。

2. 实现方案

为了满足上述系统需求,3.5GHz 5G NR 基站功放模块采用了以下实现方案:

核心器件:选用 Cree 公司的 CGH40010F GaN-on-SiC 功率管作为核心器件。这款功率管具有出色的性能,其 P1dB(功率增益压缩点)达到了 52dBm,这意味着在功率增益下降 1dB 时,输出功率仍能达到 52dBm,具有很强的功率处理能力。GaN-on-SiC 材料结合了 GaN 的高电子迁移率和 SiC 的高导热性,使得功率管在高频、高功率应用中表现出色。例如,在 5G 基站中,CGH40010F 功率管能够在 3.5GHz 频段稳定工作,提供高功率输出,同时具备良好的线性度和效率,为 5G 网络的稳定运行提供了可靠的保障。

合成技术:采用 4 路 Wilkinson 功分合成器,Wilkinson 功分合成器具有低插损、高隔离度的特点。在该设计中,其隔离度≥20dB,这意味着各通道之间的信号干扰极小,能够有效提高系统的性能。损耗≤0.5dB,低损耗可以减少信号在传输过程中的能量损失,提高功率合成效率。通过 4 路 Wilkinson 功分合成器,将 4 个功率管的输出功率进行合成,实现了高功率输出,满足了基站对功率的需求。例如,在大规模的 5G 基站建设中,这种合成技术能够有效地提高基站的覆盖范围和通信容量,为用户提供更好的通信服务。

散热方案:采用铝基碳化硅基板,其热导率高达 200W/mK,具有优异的导热性能,能够快速将功率管产生的热量传导出去。搭配强制风冷,风速为 5m/s,通过强制风冷可以进一步提高散热效率,确保功放模块在高功率工作状态下的温度始终保持在安全范围内。在实际应用中,良好的散热方案可以保证功率管的性能稳定,延长设备的使用寿命,减少维护成本,提高基站的可靠性和稳定性。

第八章

未来展望:6G 时代的技术变革

(一)6G 关键技术驱动

1. 太赫兹通信

在 6G 通信时代,太赫兹通信技术成为关键驱动力之一,其独特的频段特性和潜在应用价值备受关注。太赫兹频段通常指频率在 0.1 - 10THz(1THz = 1000GHz)之间的电磁波,位于微波与红外光之间。而在 6G 应用中,重点聚焦于 200 - 300GHz 的高频段,这一频段拥有丰富的频谱资源,能够为 6G 通信提供超高的数据传输速率,满足未来海量数据传输和低时延通信的需求。

为了充分发挥太赫兹通信的优势,需要开发适用于该频段的高性能射频放大器。具体而言,需要研发 100GHz 以上宽带功放,以满足太赫兹频段宽频带的信号放大需求。这种宽带功放要求增益≥15dB,以确保信号能够得到有效的放大,满足远距离传输和复杂通信环境的要求;同时,功率附加效率(PAE)≥20%,以提高能源利用效率,降低功耗,减少对散热系统的压力,这对于基站等长时间运行的设备尤为重要。

在实现上述高性能宽带功放的过程中,材料技术的突破是关键。InAlAs/InGaAs HEMT(高电子迁移率晶体管)器件因其优异的高频性能,成为太赫兹频段射频放大器的理想选择。然而,目前该器件的最高振荡频率 fmax 存在 500GHz 的限制,这在一定程度上制约了太赫兹通信技术的发展。因此,突破 InAlAs/InGaAs HEMT 器件 fmax = 500GHz 的限制,成为当前研究的重点方向。通过改进材料生长工艺、优化器件结构等手段,有望进一步提高器件的高频性能,为太赫兹频段宽带功放的研发提供坚实的材料基础,推动 6G 太赫兹通信技术的实际应用和发展。

2. 智能超表面(RIS)

智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)作为 6G 通信的另一项关键技术,为射频放大器的发展带来了新的机遇和挑战。RIS 是一种由大量低成本、低功耗的反射单元组成的平面结构,能够对入射电磁波的幅度、相位和极化特性进行灵活调控,从而实现智能的无线传播环境构建和信号增强。

在基于 RIS 的通信系统中,分布式放大成为一种创新的设计理念。每个反射单元都集成低功耗放大器,通过合理的布局和协同工作,整个 RIS 阵列能够实现 10dB 的阵列增益。这种分布式放大方式打破了传统集中式放大的局限,将放大功能分散到各个反射单元,不仅提高了系统的整体增益,还增强了系统的灵活性和可靠性。在复杂的室内环境中,RIS 可以根据信号的传播路径和干扰情况,实时调整反射单元的放大倍数和相位,使得信号能够绕过障碍物,准确地到达接收端,有效提升通信质量。

相位控制是 RIS 实现智能信号调控的核心功能之一,与功放的协同设计至关重要。RIS 需要支持 ±180° 的相位调制,以实现对电磁波相位的全面控制,满足不同通信场景下的信号处理需求。相位调制的步长≤5°,这意味着能够实现高精度的相位调整,确保信号在空间中的叠加和干涉效果达到最优,进一步增强信号的传输性能。在 5G Massive MIMO 系统中,RIS 与功放协同工作,通过精确的相位控制,能够实现更精准的波束赋形,提高信号的方向性和覆盖范围,同时降低信号之间的干扰,提升系统的频谱效率和通信容量。随着 6G 通信对信号处理要求的不断提高,RIS 与功放的协同设计将成为未来研究的重点方向,有望为 6G 通信带来更高效、智能的信号传输解决方案。

(二)产业协同创新

1. 设计工具升级

在射频放大器技术不断演进的过程中,设计工具的升级成为推动产业创新发展的重要力量。随着人工智能(AI)技术的飞速发展,将其应用于射频放大器的设计工具中,为实现更高效、精准的设计提供了可能。

基于 AI 的自动版图优化技术,能够显著缩短射频放大器的设计周期。传统的射频版图设计过程复杂,需要工程师花费大量时间进行手动调整和优化,整个设计周期通常需要 8 周左右。而借助 AI 技术,设计工具可以根据预设的设计目标和约束条件,自动生成多种版图布局方案,并通过智能算法对这些方案进行快速评估和优化。在实际应用中,基于 AI 的自动版图优化能够将设计周期缩短 40%,从原来的 8 周缩短至 4.8 周。这不仅大大提高了设计效率,还能让工程师有更多时间专注于创新设计和性能优化,加速产品的上市时间,提高企业的市场竞争力。

多物理场仿真技术也是设计工具升级的重要方向。射频放大器在工作过程中,涉及电磁、热、应力等多种物理场的相互作用,这些因素都会对放大器的性能和可靠性产生影响。传统的设计工具往往只能单独考虑某一个物理场,无法全面评估放大器在实际工作环境中的性能表现。而多物理场仿真技术能够实现电磁 - 热 - 应力的耦合仿真,通过建立精确的多物理场模型,全面模拟射频放大器在工作时的各种物理现象。在进行热分析时,考虑到电磁损耗产生的热量以及材料的热膨胀系数,能够准确预测器件在不同工作条件下的温度分布和热应力情况。这种多物理场仿真技术的误差≤10%,能够为工程师提供更准确的设计参考,帮助他们在设计阶段及时发现潜在问题,优化设计方案,提高器件的可靠性和稳定性。

2. 制造工艺革新

制造工艺的革新是推动射频放大器技术进步和产业发展的另一个关键因素。随着科技的不断发展,新的制造工艺不断涌现,为射频放大器的性能提升、成本降低和集成度提高带来了新的机遇。

3D 打印技术作为一种新兴的制造技术,在射频放大器领域展现出巨大的应用潜力。通过 3D 打印技术,可以实现复杂腔体滤波器与功放的一体化制造。传统的腔体滤波器和功放通常是分开制造,然后再进行组装,这种制造方式不仅工艺复杂,而且容易出现装配误差,影响产品性能。而 3D 打印技术能够根据设计模型,直接打印出一体化的结构,减少了组装环节,提高了产品的一致性和可靠性。采用 3D 打印技术制造复杂腔体滤波器与功放,制造周期可缩短 60%。这意味着企业能够更快地将产品推向市场,满足市场对快速交付的需求。3D 打印技术还能够实现传统制造工艺难以实现的复杂结构设计,进一步优化产品性能,降低成本,为射频放大器的设计和制造带来了新的思路和方法。

晶圆级封装技术也是制造工艺革新的重要方向之一。采用 Fan - Out 技术的晶圆级封装,能够显著提升射频放大器的集成密度。传统的封装技术引脚数有限,限制了芯片的功能扩展和性能提升。而 Fan - Out 技术通过将芯片的引脚向外扩展,实现了更高的引脚数。在射频放大器的应用中,采用 Fan - Out 技术的晶圆级封装能够将引脚数从 20 提升至 60,集成密度提升 3 倍。这使得芯片能够集成更多的功能模块,如滤波器、开关、天线等,实现射频前端的高度集成化,减小产品体积,降低成本,提高系统的性能和可靠性。在手机等便携式设备中,高度集成的射频放大器模块能够为其他组件节省更多空间,同时提高设备的射频性能,满足用户对轻薄、高性能设备的需求。随着 5G、6G 等通信技术的发展,对射频放大器集成度的要求越来越高,晶圆级封装技术将在未来的射频放大器制造中发挥更加重要的作用。

结语

在无线通信从 5G 迈向 6G 的关键时期,射频放大器正经历着前所未有的技术变革。从材料革命到架构创新,从应用拓展到产业协同,每一个环节都蕴含着无限的机遇与挑战。

在材料领域,GaN、GaAs 等化合物半导体材料的不断发展,为射频放大器带来了更高的频率、功率和效率。从手机终端对极致集成度的追求,到基站系统对高效输出的需求,这些新材料的特性满足了不同应用场景的严苛要求。在架构创新方面,Doherty、DPD 等前沿技术的应用,不断优化着射频放大器的性能,使其在增益、线性度和效率之间实现更好的平衡。

随着 6G、物联网、卫星互联网等新兴领域的蓬勃发展,射频放大器作为无线通信的核心引擎,将继续发挥至关重要的作用。对于行业从业者而言,深入理解射频放大器的基础原理,持续关注技术发展动态,掌握新材料、新技术的应用,是在这个快速发展的领域中保持竞争力的关键。在需求定义阶段,要充分考虑应用场景的特点和需求,准确确定射频放大器的性能指标;在器件选型时,要综合评估不同类型器件的优缺点,选择最适合的方案;在系统集成过程中,要注重各个组件之间的协同工作,实现性能与成本的最佳平衡。

未来,射频放大器将不断突破技术瓶颈,推动人类进入全域互联的智能时代。让我们紧密把握射频放大器的技术脉搏,积极参与技术创新和产业发展,共同开创无线通信更加美好的未来。

版权声明:射频学堂原创或者转载的内容,其版权皆归原作者所有,其观点仅代表作者个人,射频学堂仅用于知识分享。如需转载或者引用,请与原作者联系。射频学堂转述网络文章,皆著名来源和作者,不可溯源文章除外,如有异议,请与我们联系。

来源:射频学堂