585.9Wh/kg的柔性固态电池?扒扒原文看看该体系的优点和局限性分别是什么

国庆期间好几篇固态电池进展的文章,有一篇是这个:P(EO2-S3)即能当电解质又可以当活性材料,可以让柔性电池达到20000次弯折,并且电极能量密度达到了585.9Wh/kg,那今天我们具体看一下这篇工作到底讲的啥,实用化前景如何。

该材料的基本特点?

高分子电解质/活性材料,相比于无机物(电解质)整体偏向于刚性的界面接触(内阻大,在电极充放电体积变化时接触更难保持),高分子更软,界面更好做一些

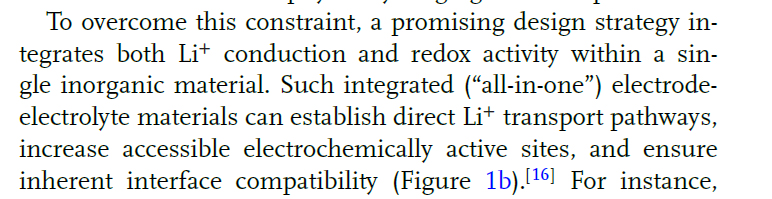

多合一材料(All-in-one),其实简单说就是把正极Cathode和电解质的作用Electrolyte合并成一种材料(传统上是这两种材料混在一起的机械混合物Catholyte),而在这里这一种多合一材料就可以同时充当这两个功能,不用做复合材料了。

两种功能:电解质&活性材料。在低点的电位(对锂1.8V-2.5V)下是可以当正极活性材料的(497.1mAh/g);在更高点的电位下(对锂2.8V-3.8V)则是纯做导通离子的电解质(50度下注意,离子电导1.0*10−4 S/cm,锂离子迁移数0.53;如果是室温下的话大概是1.6*10-5S/cm,比PEO此时的3.0*10-6S/cm大概好五倍,以及PEO的锂离子迁移数只有0.31)。

柔性:适合用于柔性电池组装,20000次弯折后还可以用,拉伸强度达到0.77MPa,延长率达到500%以上;和磷酸铁锂组成复合正极后,基于磷酸铁锂的质量计算比容量可以达到358.3mAh/g (因为你引入的“电解质”还可以提供容量而且有497,当然摊在铁锂头上后比容量有很大提升了)。

工作机理:在这个材料里,硫元素的作用是当电化学活性点位,提供1.8~2.5V这一段的容量;然后这个材料是一个高分子聚合物,其基本单元:2, 2′-(ethylenedioxy) diethanethiol monomer,说白了就是和最传统的高分子导电聚合物PEO差不多:用了这个EO基团(ethylene oxide)的导离子能力来导电(不过你们在这里注意一下,传统PEO电导算不上多好,还老得在高温下才能工作,然后高电位下稳定性也有问题,要不怎么一直只能配配磷酸铁锂呢)

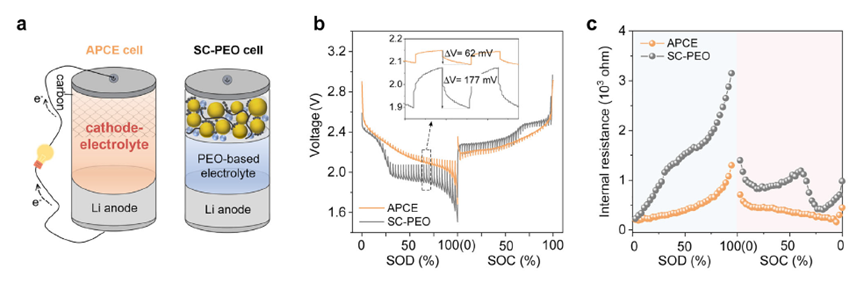

如果比PEO的话,应该是性能更优了,比如这里的电压极化更小,内阻更低

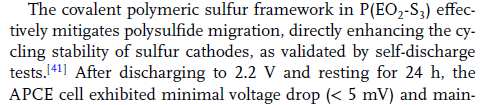

循环稳定性:另外一个这个P-EO2的高分子结构对于稳定化有电化学容量的S是有一些好处的:可以抑制多硫化物的溶出,从而实现更好的循环稳定性表现。

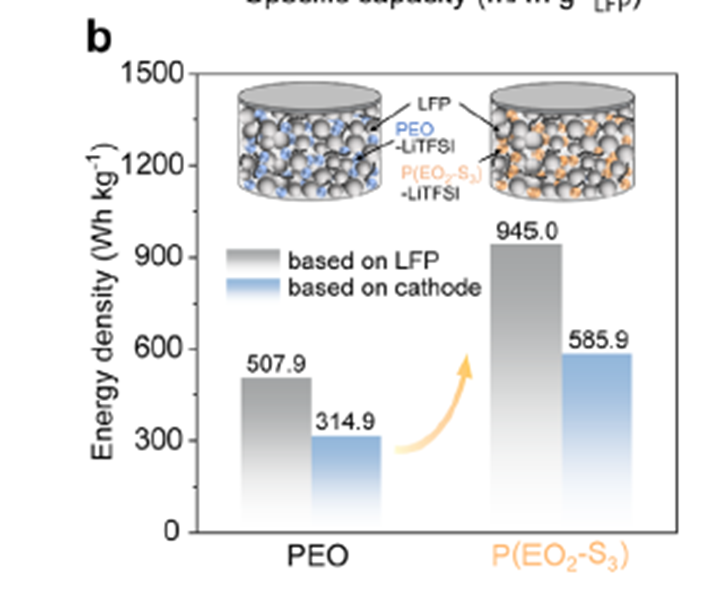

还要说一下这个能量密度计算:这篇文章中出现的能量密度有些数据都是正极电极而不是全电池的数据,这个在学术上表述上没什么问题,然而对于和公众的交流,还是建议编辑们提高一下知识水平,把这几个基本概念分开,否则很容易误导老百姓。比如下图(b) Comparison of energy density of the LFP-PEO and LFP-P(EO2-S3) composite cathodes),这是Composite cathode的能量密度,不是电芯。像磷酸铁锂的电极的能量密度怎么算?160mAh/g*3.4V=544mWh/g=544Wh/kg,再算上电极的一般的需要的一些非活性物质的稀释,当然也就是如图中的507Wh/kg了,这就是行业基本参数,而实际上你做了Catholyte复合,不可能不算上那些非活性质量,所以实际上电极就只有314Wh/kg了。而用了这个材料的Catholyte,当然效果是不错的,整体电极的比能量,如果按全质量来算,可以达到585.9Wh/kg,也是有明显进步的。但是,这不是你常见到的电池电芯的能量密度,差的远呢,不一码事。

小结一下

这个材料如果做柔性电池,应该是很不错的,力学性能好(最明显的优势),虽然电压低,但是容量还是不错的。如果要向更一般应用领域发展,可能还是得进一步改善一下电导——你看这个都50度了,0.2C和1C的差别都能这么大,你们想想往车上用是不是还得多努把力呢?

我觉得的确是很好的工作,想法很有意思,也在一些特别的细分方向有很好的发展前景,不过有些实用化上的核心问题还是得解决一下。