欧洲人又对插混技术路线不满意了?

欧洲著名交通智库T&E(“运输与环境”(Transport & Environment, T&E))最近发表了一篇很有意思的报告《烟幕:日益严重的插电式混合动力汽车排放丑闻》(Smoke screen: the growing PHEV emissions scandal),通篇强调目前欧洲的PHEV插混(其实也包括增程EREV)的实际减排效果远低于之前的期望和其已经从政策上获得的好处,要求之后在排放法规上更加严格要求,以减少这一类新能源汽车“占便宜”。

我看了一下,觉得还是很有意思的:他们插混的目前发展状态,对于技术的理解和中国的确已经有了一定差异。那我们今天就在这里给大家做一个内容分享以及简单的解读。

下文的本报告的主要内容介绍,直接使用Deepseek来提炼(分析一下这篇文章的主要内容),效果很好,真的可以提高效率。然后我会在每一部分后面用蓝字写一下自己的见解和分析。

正文开始。

这篇由于2025年10月发布的报告《烟幕:日益严重的插电式混合动力汽车排放丑闻》,主要揭示了插电式PHEV混合动力汽车在实际使用中的二氧化碳排放量远高于官方实验室测试值的问题,并分析了其对欧洲气候目标、汽车产业政策和消费者利益的深远影响。

以下是报告的核心内容分析:

1、核心问题:巨大的真实排放差距

1.1 官方数据与现实严重不符:

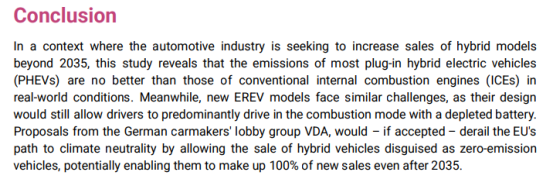

lPHEV在真实世界中的平均CO₂排放量是官方WLTP测试值的5倍(2023年数据)。

l这个差距从2021年的3.5倍扩大到2023年的4.9倍,并且仍在持续扩大。

1.2根本原因:有缺陷的“效用因子”UF:

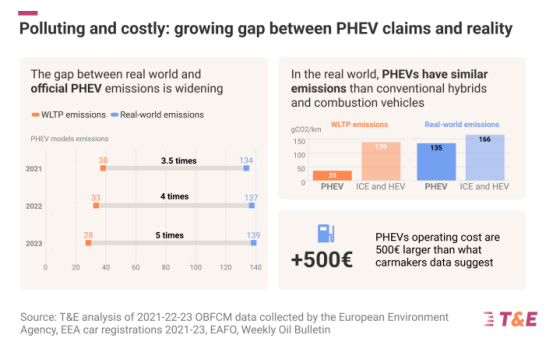

l效用因子:指PHEV以电力驱动的里程比例,是WLTP测试中计算排放的关键假设。

l过度乐观的假设:WLTP假设2021-2023年间PHEV的电力驱动比例为84%,但根据车载燃油消耗计量设备的数据,实际比例仅为27%。

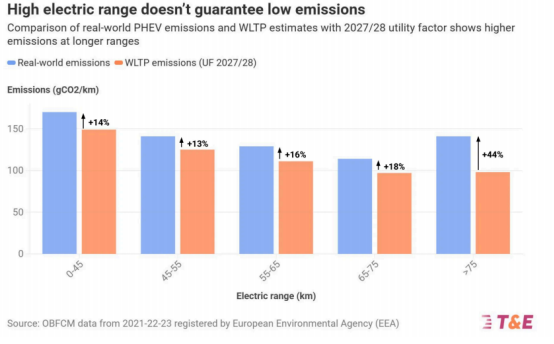

l即使按照计划在2027/28年修正UF,真实排放仍将比官方值高出18%。

点评:这个倒是不奇怪,如果这个车主天天就是充电,跑PHEV的这(不到100km)的电里程,那他的使用效果无限接近于电车,UF很高,排放很低;而另一个极端则是种种原因下基本不充电,按一个油车用,那减排效果绝对是有限的,UF相应也就很差。这个报告认为,现在的WLTP排放标准就太理想了,实际大家天天用油跑,减排效果太糟糕,得改。

这个太理想是真的,他们倒是在后面也自己点出了原因,只是思考的逻辑真的和中国不太一样,咱们往后看哈。

lPHEV的CO2排放,真实值与官方给出值的差距从2021年的3.5倍扩大到2023年的4.9倍,并且仍在持续扩大

各种情景下的UF,可见真实的UF比理想/官宣值要低好多;一般来说,随PHEV纯电里程增长,UF是会提升的

2、PHEV在现实中的表现

2.1 “电动模式”下仍在排放:

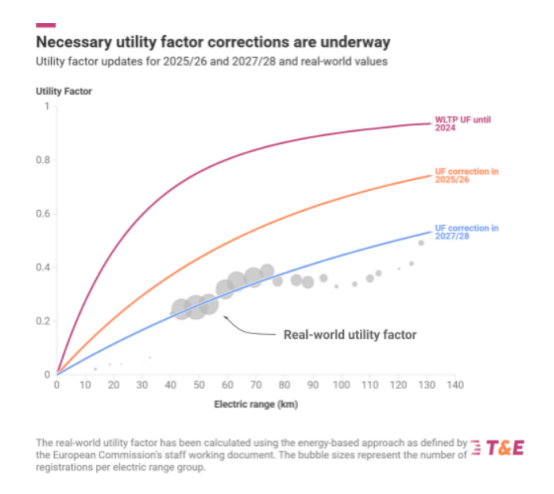

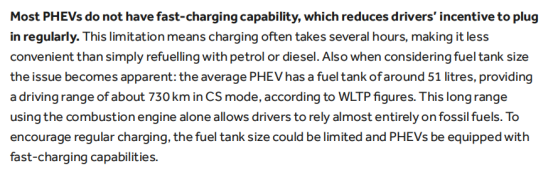

l即使在所谓的“电量消耗模式”下,由于电机功率不足,内燃机仍会频繁启动以提供动力(尤其在加速、高速或上坡时)。

l在CD模式下,内燃机为近三分之一的里程提供了动力,导致该模式下平均排放高达68g CO₂/km(是WLTP假设的8g的九倍)。

2.2排放水平与传统车辆无异:

l现实世界中,PHEV的平均排放(约135g CO₂/km)与传统的混合动力车和燃油车非常接近,并未体现出其官方数据所宣称的环保优势(官方称比燃油车低75%)。

2.3长续航PHEV问题更严重:

l电动续航里程的增加,并未同比例降低真实排放。

l续航超过75公里的PHEV,由于其更重的车身和更强大的发动机,在电量保持模式下的排放更高,且与WLTP的差距最大。

其实很多欧洲人的更深的思考/思路在这就很清楚了:1)用能角度,电机功率太低导致了内燃机启动频繁(这一点对于中国来说我觉得基本快不存在了,新车的大电池+大电机,各种功率过剩);2)补能角度,PHEV排放接近传统PHEV,这个事一定程度上可以理解,但是原因还不是也是因为充电慢/不方便/贵;3)更大电池PHEV的能效其实可能会降低,这一点我倒是觉得还有几分可以研究的空间,毕竟车重了能耗控制更难,咱们也已经开始又强调轻量化和能耗控制,算是对于这两年大电池路线的一个“引导修正”。但是说来说去,欧洲人在这里没做出什么大电池来,就只知道在这里喊大电池不好,完全不顾大电池带来的用户便利、纯电里程提升可以非常直接带来的减排效果,其实也是有点装傻,就比较难评。实际上,他们自己也放了一个结果,承认整体来说大电池还是有减排效果的,就是咱也不知道为什么75km的纯电里程就导致实际排放上升了。

不同的电里程的实际排放(蓝)VS WLTP注册官宣排放(橙)

PHEV不能快充,所以大家不爱充电——所以你倒是快开发快充PHEV车型啊。。。

3、对消费者和市场竞争的影响

3.1车主承担额外成本:

l由于实际油耗远高于宣传,PHEV车主每年需额外支付约500欧元的能源成本(燃油+充电)。

仅燃油费一项,每年就比WLTP数据暗示的多花费约940欧元。

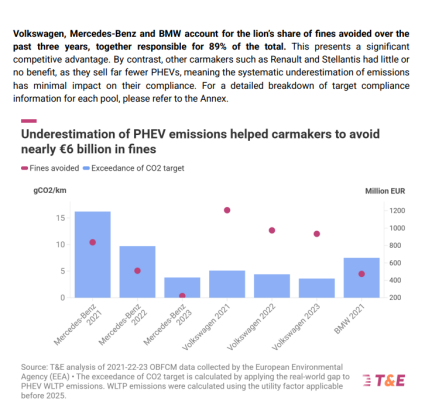

3.2扭曲市场竞争,车企规避罚款:

lWLTP对排放的低估,使严重依赖PHEV的车企(如梅赛德斯-奔驰、宝马、大众)更容易达到欧盟车队平均排放标准。

l在2021至2023年间,这些车企借此避免了近60亿欧元的罚款。

l这给专注于生产纯电动汽车的车企带来了不公平的竞争环境。

德国三家在PHEV排放这方面,避免了好多罚款

感觉比较直白了,我就是觉得,PHEV的排放的确是有些问题(有问题得解决,比如大电池,充电条件改善等,能效提升),但是话说到这基本,应该就是在对付德国人吧(各种点名大发动机小电池电机解决方案,以及对着VDA开炮)。。。

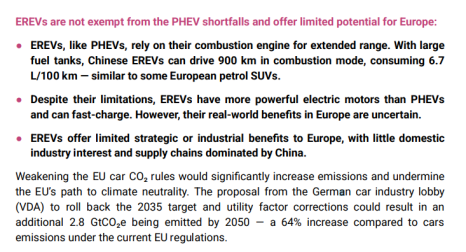

4、增程式电动车的分析

4.1并非解决方案:

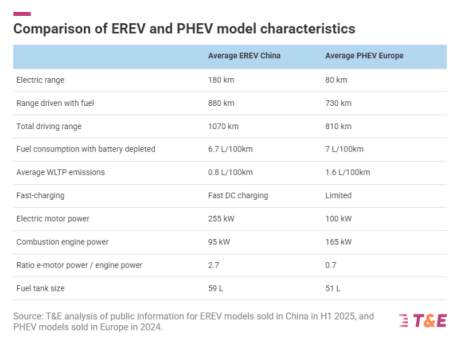

l增程电动车是PHEV的一种,虽然拥有更强大的电机和快充能力,但其设计仍允许车主主要使用燃油驱动(油箱大,纯电续航后油耗与普通SUV相当)。

l其在欧洲的实际效用因子存在高度不确定性(预测在15%至70%之间)。

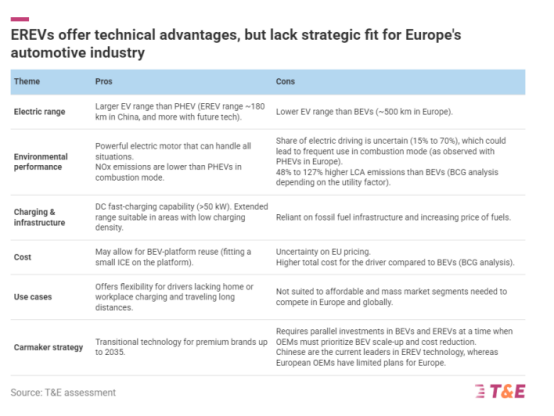

lEREV技术目前由中国车企主导,对欧洲汽车工业的战略价值有限,且全生命周期排放仍远高于BEV。

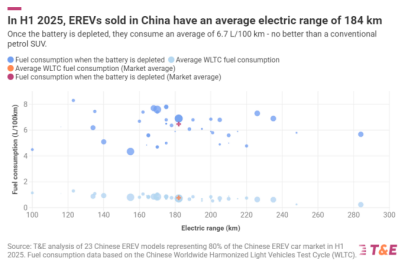

有兴趣的朋友可以看看报告一开始的这一段话:中国的增程如果用内燃机模式开,要6.7L/100km,与欧洲的烧油的SUV相当,他们也承认EREV增程的确电机更猛也能快充,但是放在欧洲的实际表现可能不好说。以及:EREV给欧洲提供的战略和工业上的好处太有限,供应链被中国占了。以及后面还说VDA想把CO2排放目标回调,看这态度T&E明显是反对的。

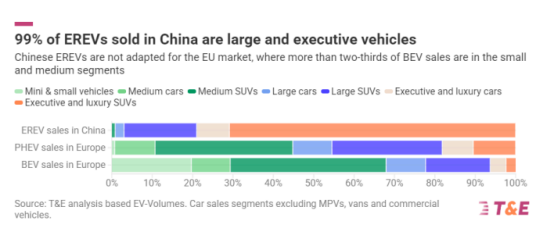

另外在报告中他们还强调:中国EREV大车贵车多,但是欧洲这种车卖的很少

其实态度很明显了:增程这块内燃机的角色大大弱化,对于欧洲的传统发动机产业就是完全打击性的,所以对他们的战略和工业上的好处极有限,而且这块的动力解决方案已经全被中国做明白/做领先了——总体来说,有环保的所谓考虑,其实最后无非还是走什么路线自己相对更有优势的小算盘布局,毫不奇怪。

而VDA的这个要求宽限CO2排放被他们喷,我总想到了一条:反正在坑德国上,其它国家是总能找到一些出发点的,比如欧洲给中国进口电动车加关税,大家一想都知道这绝对不可能是德国的主意,但是又怎么样呢?像法国等国就是给你上这种政策,倒霉的是德国人自己,是吧。

总之,欧洲目前策划中的EREV产品还是很少,这一个技术路线在欧洲的未来还是挺不确定的。具体能走向何方,只能看综合演化。总之从T&E的这个报告中,感觉欧洲人还是很消极。

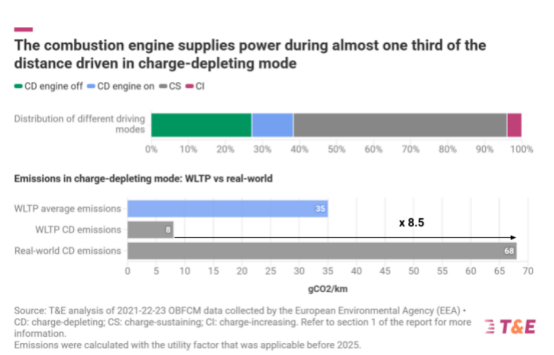

5、政策风险与行业游说

5.1削弱法规的严重后果:

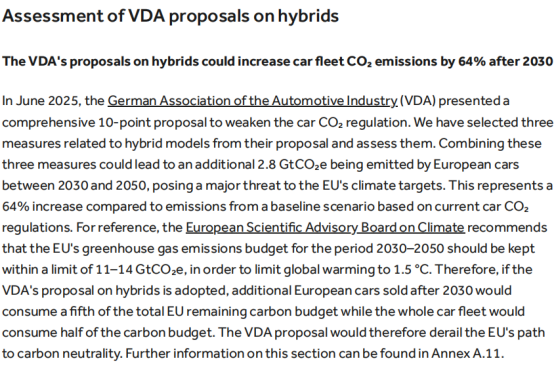

l报告严厉批评了德国汽车工业协会提出的削弱CO₂排放标准的建议。

l最坏情况:如果取消效用因子修正,并允许2035年后继续销售PHEV,到2050年,欧盟汽车将额外排放28亿吨CO₂当量,比现行法规下的排放量高出64%,这将严重危及欧盟的气候中和目标。

5.2延缓电动化转型:

l若UF修正被取消,车企将缺乏动力提高BEV产量。到2030年,BEV的市场份额可能比现行法规下降低多达26个百分点。

我猜,还是近来几方在围绕后面CO2排放要求的标准修改开展博弈,偏BEV集团/反PHEV集团/想坑德国人集团(你看点名的目标企业就是BBA,以及点名VDA)的态度更多的进入到了这个报告中。通过修改UF效用因子,可以倒逼使PHEV的官方/合规认证上达成排放效果更差,从而降低PHEV的优势,最终使大家更多更快造纯电BEV。

明确回怼VDA的混动的提案

6、结论与政策建议

报告的核心结论是:PHEV和EREV作为过渡技术潜力有限,且存在误导性,欧盟必须坚持既定的电动化路线。

主要政策建议包括:

l坚守目标:维持2030年和2035年的汽车CO₂减排目标,2035年后不应为混合动力车提供任何豁免。你这个有点狠啊,不过有没有可能是砍价的思路呢?

l修正算法:捍卫2025/26年和2027/28年的效用因子修正计划,并基于真实世界数据每两年进行一次调整。这一点倒是也值得中国参考。

l加速BEV普及:制定政策加速纯电动汽车的普及,防止低效混合动力车的进一步泛滥。总体来说,可以理解,只是欧洲自己的电池产业建设的如何了?PHEV/EREV打不过,BEV就一定能打出成绩来吗?我不理解这思路啊。。。另外一点是希望他们不要脑抽再继续搞什么禁燃令,从减碳来说这个当然是个方向,但是如果考虑到各种实际情况,你硬推全纯电化就是要准备把自己的汽车工业搞死。。。

l鼓励优秀设计:若在2035年前仍需使用PHEV,政策应引导市场转向“设计优良”的车型,标准包括:1)电机功率至少是发动机功率的3倍。2)到2030年,纯电续航达到200公里以上。3)支持100kW以上直流快充。我觉得挺好啊,有天朝的作业比着抄多好啊……但是能抄全套吗,比如进一步的:充电基建能吗,比如电池供应能吗,比如电费价格能吗?

l油箱容量限制在15升以内,以激励充电。哈哈,这个的确是力度够狠,不过可以理解,以及不懂就问,咱们会哪天也搞个类似的方法出来吗?80度电+15升的油箱,似乎从用户体验上,怎么也得留个30升好点吧?

总之,这份报告通过详实的数据分析,强烈质疑了PHEV的环保效益,揭露了当前监管体系的漏洞,并呼吁欧盟政策制定者顶住行业压力,坚持严格的电动化转型路径,以避免气候目标和汽车产业竞争力双双受损。

看完整个报告,我的感想就是:可以理解,但是也有点难绷。

一方面PHEV有鸡贼的成分,能耗是要严肃对待的问题;但是更多的我看到的是:产品更新太慢,产业链建设拉垮、能耗价格高企,基建配套不足,以及欧洲内部互相制衡的想坑德国佬的动机。

以及空谈误国(咦你们也没有国),如果不去解决具体工业和能源上的问题,空列X年碳中和的目标,早晚把自己的家底全败光。

崽卖爷田不心疼,跟这帮虫豸在一起怎么搞的好电动化呢.jpg