氢安全与氢能源汽车地下车库可行性

1. 氢能源汽车的安全性概述

氢气是一种无色无味、密度仅为空气约1/14的轻气体,其体积分数在4.0%~75%时遇火源即可燃烧或爆炸(爆炸极限极宽)。由于氢气极易扩散(扩散速度约为天然气的6倍),泄漏后一般迅速上升到高处,使得在露天环境中不易积聚爆炸性混合物。但在密闭空间(如地下车 库)内,一旦通风不足,氢气可能累积到临界浓度,从而提高事故风险。现代燃料电池汽车的氢气储存系统采用高强度复合材料气瓶(额定压力350–700 bar),并设计了多层安全措施(如内衬塑料膜防泄漏、玻璃纤维/碳纤维复合罐体等)。

只有当氢气与氧气混合达到爆炸极限并遇到点火源时,才会发生燃烧或爆炸;如果氢气一直密封在气瓶内、未与空气混合,则本身不会爆炸。权威测试表明,即使在极端火烧条件下,氢气气瓶也有较大的安全裕度:2025年中国大连氢能检测中心完成了国际首个70 MPa车用高压氢瓶火烧爆炸试验,结果显示氢瓶内部压力从70 MPa增至110 MPa后约20分钟才发生爆炸,展现出较长的防爆时间。

其次长安汽车旗下深蓝汽车公布了一段联合中国汽研、中国建研院等行业权威单位,以SL03氢电版车型为试验样车,成功完成国内首次氢燃料电池实车极限火烧试验的视频,旨在验证氢燃料电池整车在模拟火灾事故场景下的整车安全风险。

试验结论

1.氢瓶有应对火灾情况的主被动安全措施,不会发生爆炸。

2.氢气泄放时间短,3分钟可完全解除涉氢风险。3.氢气泄放过程中,火势仅整车高度方向和车尾方向有增长,水平面其余方向无明显增长。

此外,燃料电池系统配置了安全阀、减压装置和多点泄漏检测器,一旦发生异常会自动切断氢气供应。综上所述,氢能源汽车在设计时充分考虑了物理特性和安全风险,其安全性能可控,但仍需防范极端事故场景。

2. 中国、美国、欧洲的相关法规与政策

目前中国、美国和欧洲均未出台统一禁止氢燃料电池车进入地下车 库的法律,各地主要依据建筑消防法规和燃气安全标准进行管理。我国暂未有全国性禁令。而国家《氢能产业中长期规划(2021—2035)》强调“氢能产业发展要以安全为先”,要求完善燃料电池车安全标准体系;《新能源汽车地下停放场所消防安全管理规范》(2024年发布)也针对电池车火灾提出了专门消防要求(氢燃料车在其中未获单独禁限)。美国方面,联邦层面无禁停规定,但机动车安全法规(如FMVSS 307“氢燃料系统完整性”标准)对氢车燃料系统提出严格要求,且NFPA消防规范(如NFPA 2《氢气技术规范》、NFPA 52《汽车燃气系统规范》)对含氢车 库通风、检测等有详尽条款。欧洲各国类似做法:例如捷克规定氢燃料车视作可燃气体车辆,只要车 库安装有氢气检测器、紧急通风和防火报警等设施,就允许进入。欧盟层面暂无统一条例,主要依托UNECE R134(燃料电池车安全要求)等标准。从总体趋势看,中美欧都允许氢燃料车进入地下车 库,但强调应满足通风、泄漏监测和消防保护等安全条件。

3. 典型事故案例与应对

近年来虽未出现大规模氢能汽车群体事故,但偶有显著个案引发关注:

底特律皮卡车爆炸(2022年):氢燃料皮卡停放在医院地下车 库时氢罐泄漏爆炸,车辆几乎报废,两人受伤。事后调查认为泄漏是主要原因,暴露出氢车在碰撞或老化条件下氢罐安全需加强。

美国加州公交加氢站火灾(2023年):加利福尼亚Kern县一辆新投入运营的氢燃料公交车在加氢站加注时起火并爆炸,造成巴士被毁,所幸加氢站本体氢罐未起火,现场无人伤亡。当地机构强调:“功能正常的安全机制以及消防部门迅速处置,最大限度减少了损失”。此事件凸显了加氢站与车辆双重安全设计的重要性。

奥斯陆郊外氢气站爆炸(2019年):挪威奥斯陆附近一家加氢站爆炸,无人员伤亡,但震坏周围建筑;

随后,丰田汽车与现代汽车同时宣布,在事件调查结束前,将暂停在挪威销售氢能源汽车。丰田在挪威的销售经理表示,此次加氢站爆炸不会改变丰田对氢燃料电池汽车的看法,并坚称氢燃料电池汽车至少和普通汽车一样安全。

韩国江陵制氢厂爆炸(2019年):储氢罐车间爆炸造成多人死伤。虽然非汽车事故,但增加了公众对氢安全的警示。

每起事故后,媒体报道往往高度关注氢风险并推动舆论反响,但技术分析大多认为事故多由设备故障或操作失误引发,示范了强化检测、规范操作、改良元件设计等对策。比如上述巴士事故就证明了“安全机制起到了保护作用,无人受伤”;。总体来看,事故后续多为技术改进和标准完善,而没有出现系统性禁令。

4. 公众接受度与争议

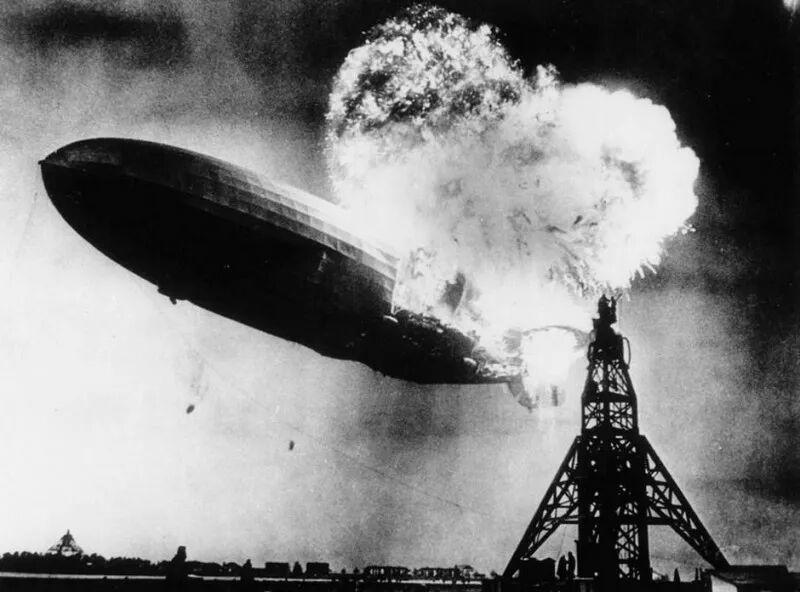

对于氢能汽车在封闭空间停车的安全,公众意见存在明显分歧。一方面,一些媒体和社交网络惯用夸张比喻将其渲染为“随时可能爆炸的氢弹”,“兴登堡”事件常被提及来渲染恐慌;这些论调引发了车主和管理方对地下车 库安全的担忧。

另一方面,专家和官方则力图用事实辟谣:如我国有关部门通过极限火烧试验等方式向公众演示氢罐安全,力求消除“谈氢色变”的疑虑;丰田等厂商宣传氢气极易扩散属性,泄漏后迅速上升不易聚集。研究显示,在通风良好的环境下氢气燃烧而非爆炸的可能性更大。总的来看,尽管技术社区对氢能车安全性评价较为乐观,社会层面仍围绕“泄漏与爆炸风险”存在争议。这就需要通过科学宣传(如明确氢气检测方法和爆炸极限)和严格实践安全标准来增强公众信心。

5. 氢安全管理措施与技术方案

各国和企业针对氢安全制定了多项管理举措和技术方案:

氢气泄漏检测与监控:燃料电池车载系统布置了高精度氢气传感器,在储氢罐、管路接口、阀门、加注口等关键位置实时监测氢浓度,一旦检测到泄漏可立即报警并切断氢气供应。地下车 库也可安装固定式氢气探测器,实现空间泄漏监测。

通风与防爆设施:车 库设计需满足消防规范,如机械排风系统换气量足以稀释可燃混合气,在紧急情况下至少保证通风运行一小时;通风设备和电气装置均接入备用电源。车 库内新能源汽车停车区通常设定为隔离区(耐火隔板分隔),配合自动喷淋和干粉灭火器等灭火系统,以阻断火灾蔓延。

紧急切断与安全阀:燃料电池车载系统配备紧急切断阀和压力调节装置,在碰撞或过压时能迅速关闭氢气通道。此外,高压储氢罐设有安全泄放阀,可在温度或压力异常升高时将多余氢气导出,避免罐体损坏。

应急救援与消防对策:制定了氢气事故的消防处置流程,消防队伍进行专门培训。一般建议在安全距离之外实施灭火,优先切断源头泄漏并使用干粉或CO₂灭火器;因氢气燃烧主要表现为明火且火焰几乎无热辐射,用水灭火反而会产生大量水蒸汽而加剧热负荷,不作为首选。各地尚在完善氢气泄漏事故应急预案,与周边社区、相关企业建立事故联动信息通道。

技术创新方案:部分研究提出了“氢气脱氢器”等新技术,即在排放氢气前通过催化反应将H₂转化成水,从根本上消除氢气燃爆风险。汽车厂商也在不断升级安全设计——丰田Mirai等车型的氢罐可承受225%以上工作压力,并在车厢与氢舱间设置隔离层;其加注系统采用机械锁定喷嘴、温度联动填充速率和泄漏感应中断等措施。近期HyTunnel等欧盟项目也在研究更精细的风险评估与隧道安全指南,为未来地库应用提供指导。