钌-钴界面位点解锁温和条件下太阳能驱动高效转化二氧化碳为高附加值烃类技术

研究背景

化石燃料消耗导致大气中CO₂浓度急剧上升,引发严重的环境和气候问题。因此将CO₂转化为有价值的化学品是实现碳循环和碳中和的关键策略之一,但是CO₂分子具备非常稳定的结构,传统热催化的转化方式需要高温高压条件,能耗高且可能产生更多CO₂,因此光热催化的方式应运而生,而后被提倡成是一种有前景的替代方案,但现有研究大多只能将CO₂转化为C₁产物(如CH₄、CO),然而选择性生成高价值的C₂+烃类(如乙烯、丙烯、汽油等)仍然是一个巨大挑战,且通常需要非常苛刻的反应条件。因此,如果能够开发出一种在温和条件(低温、低压)下,仍能实现高CO₂转化率和高C₂+烃类选择性的新型光热催化剂,成了亟待突破的难题。

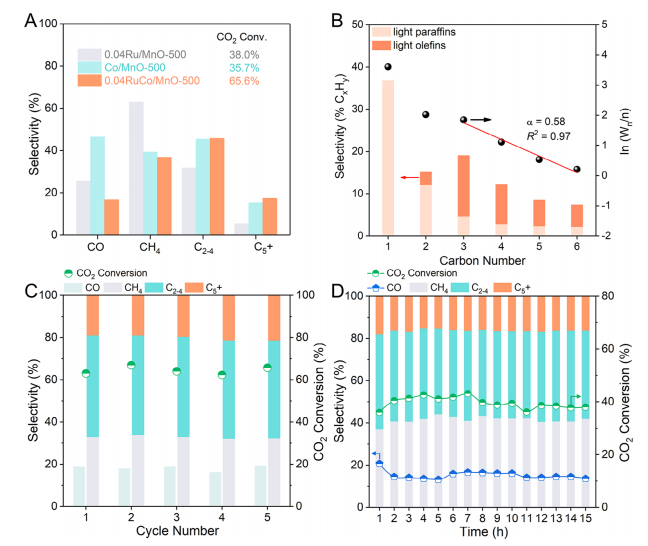

在费托合成单元中,钴基催化剂对碳-碳偶联反应表现出高活性,然而在二氧化碳加氢过程中往往主要产生C1烃类(CO或CH4)。本文报道了一种用于光热催化二氧化碳加氢的新型0.04RuCo/MnO-500催化剂,该催化剂在温和条件下可实现65.6%的CO₂转化率和63.2%的高附加值烃类(C₂+)选择性(不包括CO)。该催化剂上C₂+碳氢化合物的时间产率达到8.2 mmolCH₂ gcat⁻¹ h⁻¹,分别是Co/MnO-500(2.7 mmolCH₂ gcat⁻¹ h⁻¹)和0.04Ru/MnO-500(2.5 mmolCH₂ gcat⁻¹ h⁻¹)的3.0倍和3.3倍。

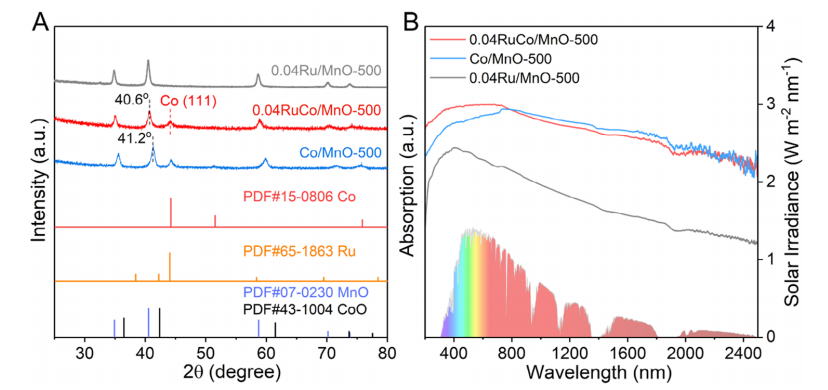

催化剂的表征

进一步研究表明,该催化剂的优异性能归因于钴与钌之间的界面位点。这些界面位点的存在增强了催化剂吸附和活化二氧化碳加氢过程中生成的中间体(*CO)的能力,从而实现了低CO选择性,并促进了高CO₂转化率下高附加值烃类的生成。

这项工作为开发钌/钴催化剂,通过光热催化加氢将CO₂直接转化为高附加值烃类化合物提供了一种新方法,满足并响应了对可持续能源的诉求。文章发布于《S mall》(点击阅读原文查看),DOI: 10.1002/s mll.202502421

研究过程与结果

研究过程与结果

研究团队基于钴基催化剂在费托合成中优异的C-C耦合能力(单独使用有局限性),以及钌对CO₂和CO突出的吸附活化特性,提出了构建Ru-Co界面以协同优化反应路径的策略。采用”一锅水热法”结合氢气还原制备了系列RuCo/MnO催化剂,其中0.04RuCo/MnO-500(Ru/Co摩尔比0.04,500℃还原)表现出最优性能。

提出的光热催化CO₂加氢反应机理示意图

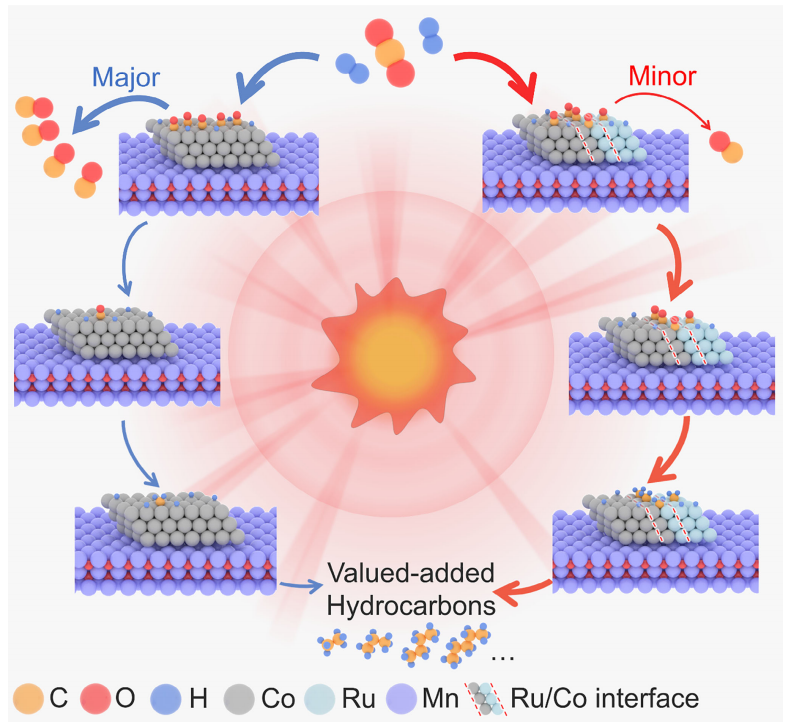

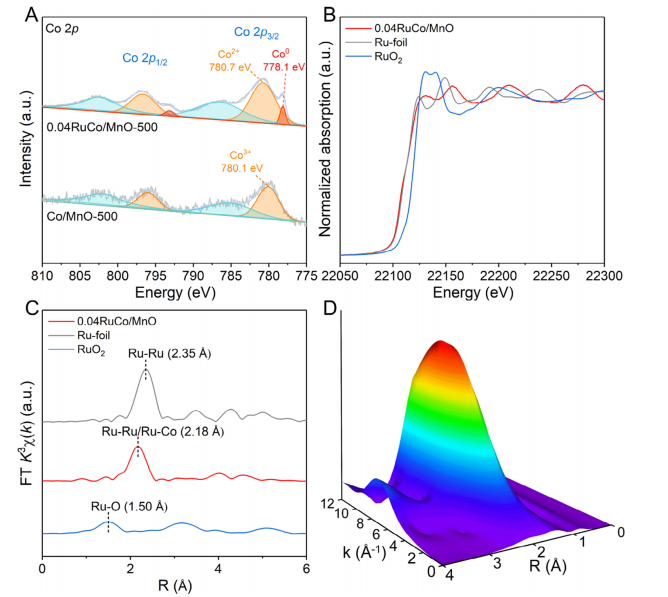

通过多种表征手段证实,该催化剂中成功形成了金属态的Ru和Co纳米颗粒,并且两者紧密接触,形成了丰富的Ru-Co界面结构,分析中还发现了短程Ru-Co键(2.18 Å),直接证明了界面位的存在。

0.04RuCo/MnO-500 催化剂的形貌研究

A) 高分辨率透射电子显微镜图像;B) 催化剂的放大图像;C) 催化剂的进一步放大图像;D) 在暗场模式下获得的催化剂的扫描透射电子显微镜图像及相应的元素分布映射图

在250°C、0.18 MPa的温和条件下,使用模拟太阳光照射进行催化性能测试,该催化剂实现了65.6%的CO₂转化率和63.2%的高附加值烃类(C₂+)选择性(不包括CO),其C₂+时间产率(8.2 mmolₛcₕ₂ gₐₐₜ⁻¹ h⁻¹)是单一Co或Ru催化剂的3倍以上,展现了显著的协同效应。

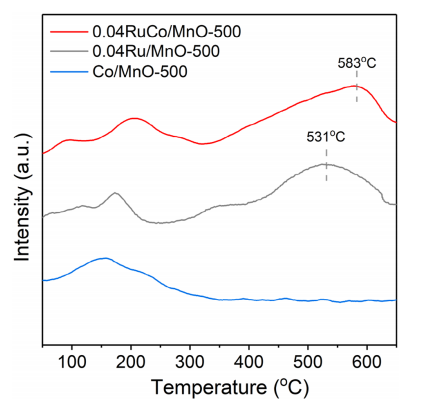

Co/MnO-500、0.04Ru/MnO-500 和 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的 CO-TPD 谱图

机理研究表明,Ru的引入并未显著增强CO₂的初始吸附与活化,但其强大的解离H₂能力促进了催化剂前驱体中Co物种的还原。然而,性能提升的核心原因在于Ru-Co界面位对关键中间体*CO的吸附和活化行为产生了决定性影响。

催化剂的XPS和XAFS谱图

A)Co/MnO-500 和 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的 Co 2p 光谱;B) 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的 Ru K边 XANES 谱图;C) 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的 Ru K边 EXAFS 谱图;D) 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的 k³加权 EXAFS 信号的小波变换图

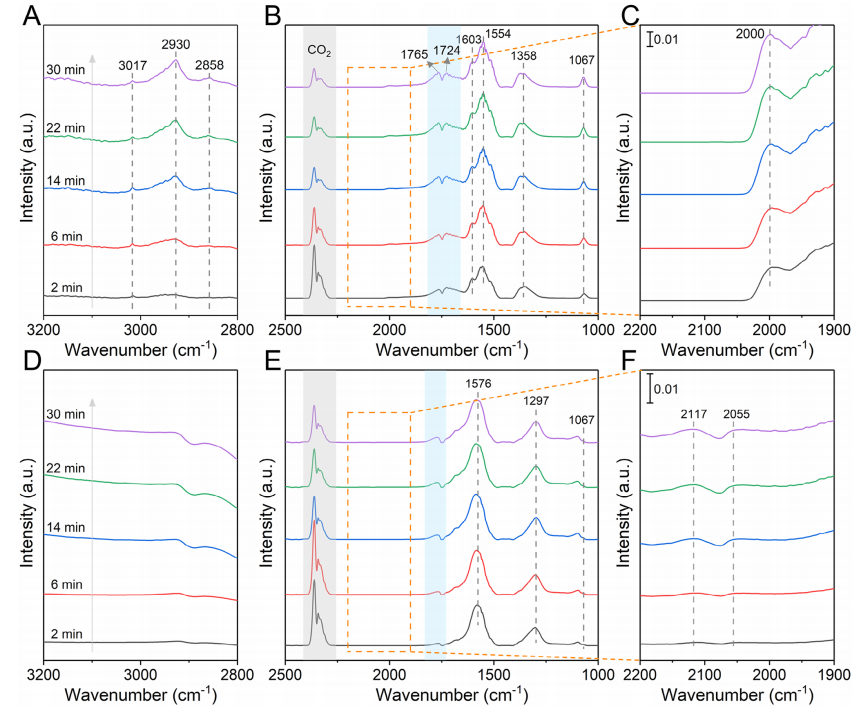

实验表明,界面位对*CO的吸附强度远高于单一金属位,使其更倾向于进一步加氢,光谱捕捉到了反应过程中的多种中间体(*HOCO, *CH₄O, *CH₂),证实反应遵循RWGS结合FTS的路径,并且Ru-Co界面的存在强化了*CO向*CH₄O和*CH₂的加氢过程。DFT计算进一步从理论上证明,Ru-Co界面显著降低了*CHO向*CH转化的能垒,从动力学上促进了链增长过程。

催化剂的CO₂加氢实验

A) Co/MnO-500 和 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的性能对比;B) 0.04RuCo/MnO-500 催化剂的烃类产物分布、ASF分布图及相应的链增长概率(α值);C) 在批次反应器中,0.04RuCo/MnO-500 催化剂上光热催化CO₂加氢的稳定性测试;D) 在流动式反应器中,0.04RuCo/MnO-500 催化剂上光热催化CO₂加氢的稳定性测试

总结以上,我们可以通过精准构建Ru-Co界面结构,设计出一种高性能光热催化剂,而这并非通过增强CO₂活化,而是通过强力捕获并活化关键中间体*CO,有效抑制了CO副产物的生成,同时极大地促进了C-C耦合与加氢过程,最终在温和的反应条件下实现了CO₂向高附加值C₂+烃类的高效、高选择性转化。该工作为设计用于CO₂资源化利用的新型界面催化剂提供了新的思路和实验依据。

PWmat在该工作中的重要作用

PWmat在该工作中的重要作用

PWmat在该研究中承担了第一性原理计算的核心任务,用于从原子和电子层面揭示Ru-Co界面提升催化性能的微观机理。研究团队利用PWmat构建了两种表面模型:代表Co/MnO-500催化剂的Co(111)表面和代表0.04RuCo/MnO-500催化剂的Co(111)/Ru(101)界面结构。通过计算*CO中间体在两种模型表面的加氢和解离路径,PWmat成功量化了反应能垒的差异。

A–C) 0.04RuCo/MnO-500 和 D–F) Co/MnO-500 催化剂的原位傅里叶变换红外光谱

计算结果表明,在Ru-Co界面处,关键中间体*CHO向*CH转化的能垒仅为0.08 eV,显著低于纯Co(111)表面的0.49 eV。这一关键数据从理论层面证明了Ru-Co界面能够显著降低*CO加氢反应的活化能垒,动力学上更有利于C-C耦合和链增长反应,而非*CO脱附生成副产物CO。因此,PWmat的计算结果与实验观测(高C₂+选择性、低CO选择性)和原位光谱数据完美吻合,为“Ru-Co界面增强*CO中间体吸附与活化”的核心结论提供了坚实的理论支撑。

这项研究是一项从理性设计到精准合成,再到机理深刻阐释和性能充分验证的完整工作。它不仅为开发下一代高效CO₂转化催化剂提供了明确的设计原则(即构建优化中间体吸附行为的界面),更展示了光热催化这一策略在温和条件下实现CO₂高值化利用的巨大潜力,对推动绿色能源转型和实现“双碳”目标具有重要的积极意义。

/ END /