力学所(Institue of Mechanics, CAS)最新力学研究进展

文一:

等几何卷积分层深度学习神经网络网络:具有多功能适应性的等距分析

摘要:

我们正在见证从软件1.0到2.0的快速转变。软件1.0专注于手动设计的算法,而软件2.0则利用数据和机器学习算法(或人工智能)实现优化、快速和准确的解决方案。在过去的几年里,我们一直在开发卷积层次深度学习神经网络人工智能(C-HiDeNN-AI),通过开放下一代基于神经网络的计算工具,可以同时训练数据和求解机械方程,从而实现工程软件2.0。本文主要研究用C-HiDeNN求解偏微分方程。尽管如此,相同的神经网络可以用于实验数据的训练和校准,这将在另一篇论文中讨论。本文提出了一种将C-HiDeNN理论与等几何分析(IGA)相结合的计算框架,称为卷积IGA(C-IGA)。C-IGA具有五个关键特征:(1)在不增加自由度的情况下,具有任意高阶的光滑性和收敛速度;(2) 克罗内克-德尔塔性质,其使得能够直接施加狄利克雷边界条件;(3) 自动和灵活的全局/局部网格自适应,具有内置的长度比例控制和可调节的径向基函数;(4) 处理不规则网格和三角形/四面体元素的能力;以及(5)GPU实现,其以与有限元法(FEM)一样快的速度加速程序。在数学上,我们证明了IGA和C-IGA映射是等价的,并且通过采用特殊的设计和修改的锚作为节点,C-IGA退化为IGA。我们通过几个1D、2D和3D数值例子展示了C-IGA的精度、收敛速度、网格自适应性和性能。讨论了C-IGA从拓扑优化到多GPU编程产品制造的未来应用。

图:用于工程软件的卷积分层深度学习神经网络人工智能系统的组成部分2.0。右侧的放大图显示了 HiDeNN 解算器的演变过程和主要特征

图:主域和物理域之间的二维 C-HiDeNN 等参数映射。

图:针对一维科学问题的 C-HiDeNN 神经网络结构

图:三维环形表面等几何分析(IGA)概述

文二:

BB 模型的建立及纵波在节理岩体中传播的 CDEM 研究

摘要:

本文介绍了一种先进的有限元与离散元耦合方法,称为连续不连续元法(CDEM)。在本研究中,将节理非线性变形的Barton Bandis模型(BB模型)引入到CDEM中,以研究应力波在节理岩体中的传播。本文详细介绍了BB模型的发展过程。然后,利用所建立的模型模拟了应力波在节理岩体中传播的几种典型情况,揭示了应力波在节理岩体的传播原理。研究结果表明,CDEM的模拟结果与实验和理论结果具有良好的一致性。这证实了CDEM准确有效地模拟节理岩体中应力波传播的能力,从而扩大了CDEM的适用性。该研究为进一步理解和分析节理岩体中的应力波传播问题提供了有力的支持。

图:CDEM原理图

图:BB本构模型在GDEM中的实现过程。

图:具有一组平行接头(不按比例)的数值模型示意图。

文三:

三维编织复合材料结构在热-机械载荷作用下的优化设计

摘要:

在这项工作中,提出了一种新的优化方法来追求在热机械载荷下的高性能三维编织复合材料结构,该方法同时优化了结构拓扑和编织参数。为了在计算成本不高的情况下实现这种设计,我们将优化方法分解为在线和在线两个阶段。在中间阶段,建立了由fber体积分数和编织角两个编织参数控制的参数化几何模型来表征复合材料的微观结构。随后,应用基于能量的均匀化方法计算了复合材料的等效性能,包括弹性张量、热导率张量和热膨胀系数。建立了基于径向基网络的代理模型,将编织参数映射到等效材料特性。在线阶段,将代理模型集成到材料特性的有理逼近中,建立结构拓扑和编织参数的系统设计方案。考虑到可制造性,将所提出的方法与加劲肋布局设计相结合,以获得易于制造的编织复合材料结构。最后,通过几个算例验证了所提优化方法的有效性,表明编织参数对复合材料结构设计和性能有着重要的影响。

图:三维虚拟编织性能(Li et al。2010) ; RVE 的拓扑结构; 六角形编织纱的纱级 RVE 的几何模型; 编织纱的纤维级 RVE 的几何模型

图:EBHM图解

图:带有不同编织参数的纱线尺度和光纤尺度的微观结构

图:优化设计,无热负荷。a收敛曲线。b优化材料布局。c在纱线和纤维尺度上优化微观结构

图:热弹性分析

文四:

自由表面流体流动的更新拉格朗日粒子流体动力学(ULPH)模型

摘要:

在这项工作中,我们开发了一种准确稳定的更新拉格朗日粒子流体动力学(ULPH)模型来模拟复杂的自由表面流体流动。ULPH利用其作为拉格朗日粒子方法的固有特性,在模拟自由表面流方面具有天然的优势。然而,与其他无网格方法类似,在显式数值格式中求解Navier–Stokes方程时,ULPH会受到数值不稳定性和非物理压力波动的影响。在ULPH方法的框架内,提出了几种创新的强化处理技术,并与之前开发的其他方法相结合,建立了ULPH单相流模型。这些技术的主要新颖之处在于,受δ-SPH的启发,推导了连续介质方程中的密度扩散项,以消除压力振荡,并提出了一种新的自由表面搜索算法来确定自由表面上的粒子及其法向量。ULPH是一个非局部流体动力学模型,它实际上是流体力学中周动力学的原型。考虑到自由表面流体流动的性质,我们战略性地对位于自由表面区域附近的粒子的形状张量进行对角化和重整化,以提高计算的数值稳定性。模拟了几个复杂的自由表面流基准实例,证实了强化处理技术可以有效地捕捉表面流演变的细节,并保持长期稳定性。此外,对结果的定性和定量分析表明,所提出的ULPH表面流模型对于模拟复杂的自由表面流体流动是高度准确和稳定的。

图:自由表面附近粒子和自由表面上定义的伞形区域的示意图

图:不同时间二维溃坝自由面搜索结果(左列)和自由面区域(右列)的法向量

图:在保守力场作用下振荡液滴的第二周期内的压力场演变

图:三维溃坝的演变及压力场分布

文五:

一种新的基于连续-非连续单元法的三维水力压裂模型

摘要:

基于连续介质-非连续介质单元法(CDEM) ,提出了一个能同时考虑连续介质场、裂隙开口、孔隙渗流场和裂隙渗流场的三维水力压裂模型。该模型采用 CDEM 方法计算连续介质场和裂缝张开度,采用有限体积法计算渗流场,其中孔隙渗流符合达西定律,裂缝渗流符合三次拥有属性。通过与四种解析解和一种实验现象的对比分析,准确地预测了断裂形态,捕捉了孔隙弹性应力。此外,单孔圆盘模型的计算结果表明,该模型不仅可以描述岩石基质裂隙和孔隙中的流体压力分布,而且可以追踪流体驱动的裂隙的萌生、扩展和交叉。

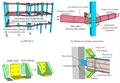

图:CDEM原理图

图:CDEM–HF3D的耦合思想。

图:固体-孔隙渗流耦合算法的流程图。

图:水力裂缝形态的演变。