梅龙高速路基边坡塌方分析 (3)---破坏模式

摘要

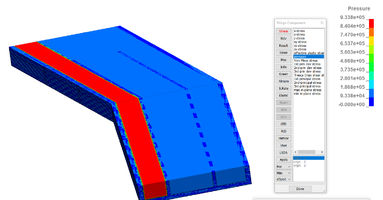

梅龙高速路基边坡塌方起始于公路中分线,破坏面近垂直,与深基坑塌方类似。破坏深度推测至少8至9米,涉及路面结构多层。公众认为降雨为主要原因,但作者倾向地质因素如未注意的下卧层或结构面。破坏原因复杂,涉及排水、施工质量和边坡支护等多个因素。

正文

1. 引言

2. 整体破坏模式

3. 路面结构

4. 集思广益的讨论

(1) 坡脚排水不畅引起土含水率偏高最终导致土力学性能变差是主因之一。

(2) 从照片看到:高速路两边的山峰地型都没有过大的雨水量,施工方没有采用重力式挡土墙及防滑坡土工程用材料,更没有固定锚杆和抗滑坡打桩等施工措施的支护构造用施工工程建设项目。

(3) 从图片上看,该断面像是在填挖结合部,长时间运营,造成不均匀沉降,形成纵向裂缝,长时间降雨,雨水慢慢渗入,形成滑移面,造成边坡滑塌!

(4) 影像对比看近2年内甚至做过进一步整治(2022年影像与更新些的百度地图影像对比);这位置集水范围小、不在山沟位置,2012年影像(工程建设前)显示正下方却有两个小鱼塘,可能雨季会有山泉水涌出来,可能是存在地质裂隙,地勘成果对裂隙反映不充分,边坡设计和稳定计算对雨季裂隙水考虑不足。

(5) 推测排水主要问题不在雨水,在裂隙水(山泉水)。

(6) 不支持雨水下渗是主因的理由:中分带一般高于两边路面,临山侧有排水沟。该位置地面集水范围较小,雨水下渗的话西侧位置边坡风险更大。

(7) 这就是个小滑坡,不需要太大的积水面积的,漫山遍野的找原因?同样工艺设计的,这个位置易滑坡,不对比?特大事故是小滑坡,不分析原因?

(8) 请问水量大、有积水更易下渗还是无积水区的坡面更易下渗?不要说西侧那里整段做了防水处理,塌方这位置未做,山沟处有排水涵的话,高速山体一侧也都有排水沟的。建议核对下地形图对比下。不能验证,从早期影像显示下有鱼塘看,裂隙山泉水源的集水范围很可能大于地形显示的集水范围

(9) 不是看着易塌就危险,只要积水未渗入坡体土层有何隐患?山沟里有排水,短时明积水在路基设计中有防护的。

(10) 如果仅仅降雨的话,其西侧那个位置更容易塌方,那里集雨范围更大,在山沟位置,有一张历史卫星影像甚至看起来像有积水。

(11) 对比不同日期的卫星图,能看出来该滑坡部位有进行处理,特别是目前(拍摄时间大概2023年上半年)高德地图卫星图可以看出来,疑似混凝土处理过护坡。滑坡位置正是山泉水流向水塘的通道。总结:该处隐患一直都有,相关部门有过处理,但最终没经过这次降雨的考验。

(12) 不必考虑那么远,你仔细观察:路基只滑了外侧,滑坡后缘在中分绿化带,滑床是沿坡面的风化层,就是个路面积水沿中分带下渗诱发的小滑坡。

(13) 雨水极端天气绝对是诱发原因。施工质量过关,就应该有排水抗雨水的功能。再看回来该处是否有二次维修,如果有那就不是没有征兆的突发事件,而是进一步调查维护施工质量如何。

(14) 坍塌的路基填料基本上不像过水饱和的,应该是路基下面土体由于降水饱和导致承载力不足,产生的牵引式滑坡。

(15) 这个小规模的滑坡只要有一定面积的路面积水集中沿中间绿化带下渗,加之路下土体有外倾风化面就足以诱发了。只是这个滑坡前期白天的沉降裂缝可能不太明显,晚上又快速下滑,过程时间太短。

(16) 为啥不能多考虑,中间绿化带的排泄系统设置呢?

(17) 边坡,都是崩塌。中分带渗水,可以看出来问题只出在中分带一侧。另外填土过细,摩擦力不足。

(18) 与填土无关,或无填土也可能(坡残积土),其下有顺坡向的风化外倾结构面,只要中分带渗水就足够了。

(19) 会不会是边坡的植被太多了?

(20) 考虑一下砒砂岩地质吗?梅州地区砒砂岩挺严重的!

(21) 地质条件还是主要原因,这个部位是填挖交接部位,施工技术从本图片上看,应该也不到位。

(22) 路基失稳是前提,层压实,难道没有无级结合料吗?即使雨水冲刷,经过压实的灰土层是有板体性的呀!

(23) 目前关于路基怎么考虑降雨还不明确,规范说的百年一遇是说防洪,不是边坡稳定性。防洪是在满足渗流控制条件下考虑的极端降水事件,如果连基本条件都达不到,怎么能谈及防洪。

(24) 填方路基他会不做防护?

5. 结束语