地震了,我好害怕,是我太敏感了么? | 台湾花莲6.9级地震加速度人员感受分析

致谢和声明:

感谢中国地震台网中心为本研究提供数据支持。

9月18日台湾花莲地震,我国多个地区的民众反映震感强烈。但是我们课题组发的破坏力分析报告认为这次地震不会在大陆地区引起什么破坏(详见:RED-ACT | 台湾花莲6.9级地震破坏力分析)。那到底是不是民众反应过度?我们进一步做了一些分析。

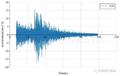

人对地震一个很重要的感受就是地震引起的加速度。地面运动加速度作用到建筑后,还会被建筑放大,因此一般来说,楼层越高,感觉到的晃动也就越大。加速度达到一定程度,人就会感到难受甚至恐慌(海盗船、过山车、跳楼机,游乐园里面的各种设备就是通过制造加速度来制造刺 激)。我们此前多次提到,我们开展区域震害分析的“城市抗震弹塑性分析”方法,一个突出的特点就是可以提供完整的工程需求参数(EDP)信息,不仅包括结构损伤判断必不可少的层间位移角信息,还包括了结构的残余位移信息,当然,也包括了不同建筑的楼面加速度信息。例如,图1给出了一栋3层钢筋混凝土框架结构在地震作用下的楼层加速度响应结果。在2016年山西清徐地震时,我们就用城市抗震弹塑性分析方法探讨了太原示范区的人员感受(详见"1218"山西清徐4.3级地震太原示范区建筑振动模拟)

图1 3层框架结构加速度响应

因此,我们就可以进一步利用各个台站的记录,以及城市抗震弹塑性分析给出结果,得到不同地区人员感受到的加速度(这里已经考虑了建筑引起的加速度放大效应),进而给出人群的感受比率,如图2所示。其中,人员感受与加速度的对应关系如表1所示(董安正, 赵国藩. 高层建筑结构舒适度可靠性分析[J]. 大连理工大学学报, 2002, 42(4):472-476)。

表1 加速度与人员感受对应关系

(深绿色代表“难以感觉”、淡绿色代表“可感觉”、黄色代表“不适”、橙色代表“非常不适”、红色代表“难以忍受”)

从图2可以清晰看出,虽然本次地震不会在大陆地区引起什么破坏,但是地面加速度造成的人员不适的比例较高。在福州等地,感到“不适”的比例可以接近50%。所以当地民众感觉震感强烈是完全合情合理的。本案例也进一步说明了城市抗震弹塑性分析的优点。

如果进一步深入分析图中的数据,还会发现一个很有意思的现象。

图3所示为福州市区附近的不同台站地震加速度人员感受分布图。可以看到在非常临近的区域里面,人员加速度感受会有很明显的差异,而且规律也比较复杂,不是简单的随着距震中距离增加而单调下降。

图5 福州市区附近的不同台站地震加速度人员感受分布图

(深绿色代表“难以感觉”、淡绿色代表“可感觉”、黄色代表“不适”、橙色代表“非常不适”、红色代表“难以忍受”)

但是,如果将这一加速度分布图和地形图叠加在一起,就看到一些规律了(图6)。人员感受较明显的地区,多数都是山间的平原地区。而在山地上,多数加速度感受反而不那么明显。

图6 不同加速度感受分析结果和地形结果对比

(深绿色代表“难以感觉”、淡绿色代表“可感觉”、黄色代表“不适”、橙色代表“非常不适”、红色代表“难以忍受”)

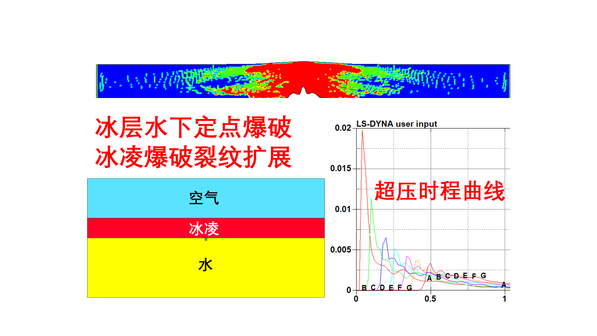

图 7 A2002台站和A6010台站

(深绿色代表“难以感觉”、淡绿色代表“可感觉”、黄色代表“不适”、橙色代表“非常不适”、红色代表“难以忍受”)

图8 A2002台站和A6010台站地震动记录对比(EW分量,纵坐标单位为gal)

小结

城市抗震弹塑性分析基于结构动力学和地震工程的基本原理,不仅可以给出常规的震损评价结果,还可以进一步给出残余位移(修复难度),楼面加速度(人员感受)等多种多样的震害后果,其潜力还有很大的发掘空间。因此,欢迎大家一起来研究、推广城市抗震弹塑性分析方法。

RED-ACT震害应急评估结果讨论

相关文章,在仿真秀官网搜索:

1. 日本7.3级地震RED-ACT评估结果与实际震害及日美评估结果对比

2. 7月12日唐山古冶5.1级地震RED-ACT分析结果与实际震害对比

3. 5月18日云南巧家5.0级地震RED-ACT分析结果与实际震害对比

4. 1月19日新疆伽师6.4级地震美国PAGER系统和清华RED-ACT系统评估结果对比

5. 美国加州7.1级地震破坏力分析小结:分析结果、与实际震害对比及思考

6. 0518松原地震RED-ACT评估结果与实际震害对比

7. 透过"热闹"看"门道" | 0516昭通4.7级地震分析与讨论

8. 5月2日美国波多黎各5.4级地震RED-ACT系统评估结果与实际震害情况对比

RED-ACT的科学原理

相关文章,在仿真秀官网搜索:

1. 连续反转三次!我该怎么办?| 从617宜宾6.0级地震和618日本6.8级地震谈起

2. 为什么需要发展城市抗震弹塑性分析 | 从8.8九寨沟地震和8.21意大利地震谈起

---End---

相关研究

相关文章,在仿真秀官网搜索:

特刊征稿

Earthquake Engineering Structural Dynamics特刊征稿《地震工程中的AI与数据驱动方法》

专著

英文版《工程地震灾变模拟:从高层建筑到城市区域(第2版)》出版

专著《城市抗震弹塑性分析》出版

人工智能与机器学习

---结构智能设计

报告视频:《结构生成式智能设计》

新论文 | 剪力墙结构智能化生成式设计方法:从数据驱动到物理增强

简便高效的建筑结构AI设计系统 | 新论文:集成式智能生成设计系统及其在剪力墙结构上的应用

利用设计文本指导AI建筑结构设计 | 新论文及发明专利:融合文本和图像数据的建筑结构AI设计方法

新论文:面向自动合规审查的知识增强语义对齐和自动规则解译方法

新论文:融合自然语言处理与上下文无关文法的审图规则自动解译方法

新论文及发明专利 | 基于深度学习的楼盖结构智能化设计方法

新论文:面向建筑领域自然语言处理的领域语料库及预训练模型

用“图”和“图”来生成“图”?中文快不够用了 | 发明专利:多模态输入深度神经网络、框架结构梁柱设计方法及装置

AI想做结构设计?它得先学结构力学!| 新论文及发明专利:物理增强的剪力墙结构智能化设计方法

AI+PKPM | 给个建筑户型图,结构设计全自动

糟糕!结构高度从50m改为100m了。AI:5秒完成新结构方案 | 发明专利:融合文本和图像数据的建筑结构AI设计方法

揭秘人工智能设计剪力墙结构的科学原理 | 新论文:基于生成对抗网络的剪力墙结构设计方法

用人工智能进行结构方案设计| 发明专利:基于对抗生成网络的剪力墙结构布置方法

5分钟!从设计结构方案到完成计算书 | 人工智能设计剪力墙结构案例演示

新发明专利:一种将规范文本自动转为可计算逻辑规则的方法及系统

---其他土木工程领域人工智能研究

新论文:使用深度学习超分辨率技术提升基于计算机视觉的位移测量精度 新论文 | 基于深度学习的滞回模型如何拥有“误差自纠偏”能力?(附数据集和程序)

新论文 | 倾斜摄影点云+深度学习=城市风环境自动化模拟

新论文 | 卷积神经网络 + 小波时频图:基于地震动时频域特征的震害评估新方法

他山之石可以攻玉 | 新论文:基于深度迁移学习的结构地震响应识别

新论文:为提升AI振动识别效果,小波、HHT、MFCC、CNN、LSTM我们都试一试

如何将地震破坏力评估加速1500倍?| 新论文:基于LSTM的地震破坏力实时评估

新论文:基于机器学习方法的多元地震动强度指标比选与实时震害预测

新论文:给振动信号拍个照,可以提升振动控制效果!

这栋楼是什么结构的,元芳,你怎么看?——大人,时代变了!|新论文:使用机器学习方法预测城市建筑结构类型

新论文:基于无人机与深度学习的建筑震害评估方法

新论文:无人机+机器学习+城市弹塑性分析=震后近实时损失预测

城市灾害模拟与韧性城市

视频:城市抗震弹塑性分析及其在情景构建与地震应急中的应用

新论文 | 传感器质量和密度对震后快速评估影响的成本效益分析

提升震害分析精度,更多数量 or 更高质量的加速度计? | 新论文:加速度计类型对地震动记录和震损评估的影响

新论文 | 基于倾斜摄影、深度学习和CFD的城市尺度窗户风损评估

新论文 | 强震台网密度对震害评估的影响

新论文:城市尺度树木风灾破坏近实时评估:方法框架及清华园案例应用

新论文:基于实测地震动的近实时地震滑坡预测方法(并附源程序)

新论文:基于实测地震记录的区域地震动场模拟方法

新论文:“场地-城市”效应对区域震害评估的定量影响分析

新论文:基于城市信息模型、并同时适用于城市建筑群和单体重要建筑的多灾害模拟框架

新论文:台风风灾对港口运营的经济影响:以中国港口为例

新论文:基于BIM与虚拟现实的建筑震后火灾救援场景模拟

新论文:社区地震安全韧性评估系统及社区应用示范

新论文:武汉火神山医院病房有害气体的高空排放设计和分析

新论文:主余震作用下区域建筑震害预测方法

新论文:城市抗震弹塑性分析的开源框架

新论文:考虑劳动力资源约束的城市尺度建筑抗震韧性模拟和震后维修规划

新论文:结合BIM和FEMA P-58的建筑地震损失预测方法

新论文:扔砖头、跳盒子,这也是做科学试验哦!| 地震次生坠物情境中的人员疏散模拟

综述:城市抗震弹塑性分析及其工程应用

新论文:适用于多LOD BIM的建筑地震损失评估

新论文:城市建筑群多LOD震害模拟及北京CBD算例

美国NSF SimCenter+清华城市弹塑性分析=旧金山184万建筑地震模拟

新论文:BIM+新一代性能化设计=喷淋系统破坏后的地震次生火灾模拟

新论文:村镇建筑群火灾蔓延模拟与案例

新论文:建设地震韧性城市所面临的挑战

新论文:烈焰焚城 | 地震次生火灾的精细化和高真实感模拟

新论文:城市韧性——基于“三度空间下系统的系统”的思考

新论文:城市抗震弹塑性分析中如何确定高层建筑的损伤程度?

高性能结构与防倒塌

新阻尼模型论文 | 频域分布任性变,开源程序免费领

新论文:中柱节点向上和向下冲剪破坏引起的板柱子结构连续倒塌研究

新论文:有限元携手物理引擎,倒塌模拟新思路

新论文:美国佛罗里达公寓大楼倒塌的初步分析和讨论

综述论文:建筑结构抗震“体系能力设计法”综述

新论文:不同钢筋构造对RC板柱节点冲剪破坏后性能的加强作用

新论文:地震-连续倒塌综合韧性防御超高层体系

新论文:基于数字孪生的强震下大跨斜拉桥倒塌易损性评估

新论文丨不同冲剪方向下板柱节点抗倒塌性能研究

新论文:大跨斜拉桥的非线性模型更新及倒塌预测

新论文:新一代地震-连续倒塌综合防御组合框架——综合韧性防御组合框架

新论文:中柱失效后混凝土板柱结构承载性能影响因素研究

新论文:不同冲剪方向下板柱节点抗倒塌性能研究

新论文:次边缘柱失效后钢筋混凝土平面框架连续倒塌承载力的试验分析和计算评估

新论文:基于集群计算的大跨斜拉桥精细有限元模型更新

新论文:钢筋混凝土板柱节点冲切及冲切破坏后行为的数值模拟

新论文:边柱以及边中柱失效后平板结构连续倒塌行为试验研究

新论文:抗震&防连续倒塌:一种新型构造措施

新论文:混凝土梁柱子结构连续倒塌动力效应的试验研究

层间位移角判别准则不适用于剪力墙,怎么办?|新论文:基于曲率的剪力墙损伤评估方法

新论文:地震-连续倒塌综合防御组合框架结构体系研究

新论文:改变框架-核心筒结构剪力调整策略对其抗震性能影响的研究

新论文:新型地震和连续倒塌综合防御韧性PC框架承载力计算方法

新论文:角柱失效后平板结构连续倒塌行为实验研究

新论文:受折纸启发的可更换承载-耗能双功能耗能器

新综述论文:21世纪建筑结构连续倒塌和鲁棒性的研究和实践

新论文:中柱失效后板柱结构连续倒塌传力机理研究

新论文:一根钢筋混凝土梁,承载力你能算对么?| 梁的压拱效应计算方法

新论文:这个混凝土框架能抗震,能防连续倒塌,还功能可恢复,您不进来看看么?

新论文:一个好汉三个帮|带端部阻尼器伸臂桁架的抗震性能试验研究

新论文:防屈曲支撑伸臂桁架?几个“狗骨头”可少不了!

新论文:考虑楼板影响的钢筋混凝土框架边柱连续倒塌试验

新论文:提高地震荷载分项系数,抗震安全性提高了多少?

新论文:采用减振子结构来控制超高层建筑的地震楼面加速度

新论文:500m级超高层建筑简化模型及其在结构体系对比中的应用

课题组2015年的论文:超高层建筑火灾结构安全分析

606m 超高层建筑OpenSees模型