Optistruct接触分析

最近进行装配体模态分析的时候,用到了接触关系,研究了一段时间,说明一下怎么在有接触关系时进行模态分析。

1.明确接触是非线性的:

法向接触的非线性:分离时(Open):接触力为0,无约束;

闭合时(Closed):接触力随穿透量/位移急剧变化(由接触刚度控制),力-位移关系呈“突变”特性。

切向摩擦的非线性:黏连时(Stick):切向位移被约束(力随荷载增长,直到达到静摩擦阈值);滑动时(Slip):切向力突变为动摩擦力(力-位移关系由动摩擦系数控制,呈“突变后恒定”特性)

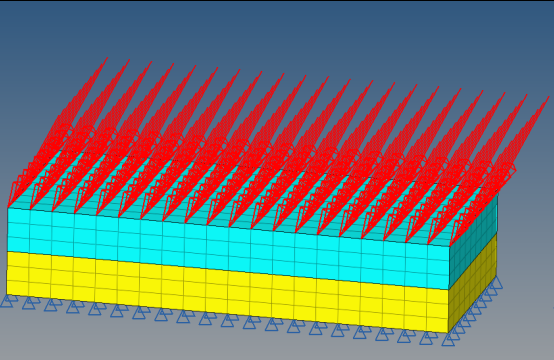

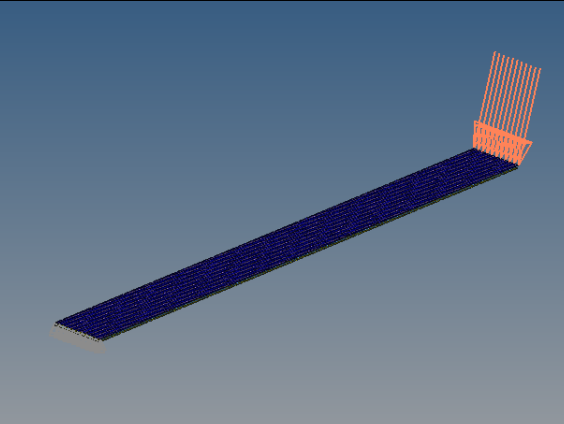

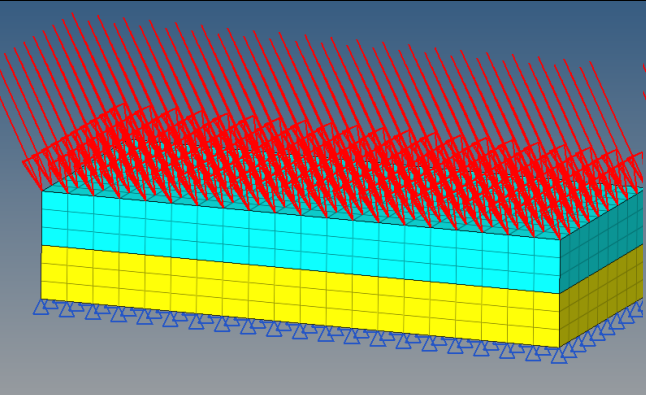

下面以一个例子解读,建立一个体网格模型,两个模型刚好零贴,底面全约束,上面进行倾斜力添加

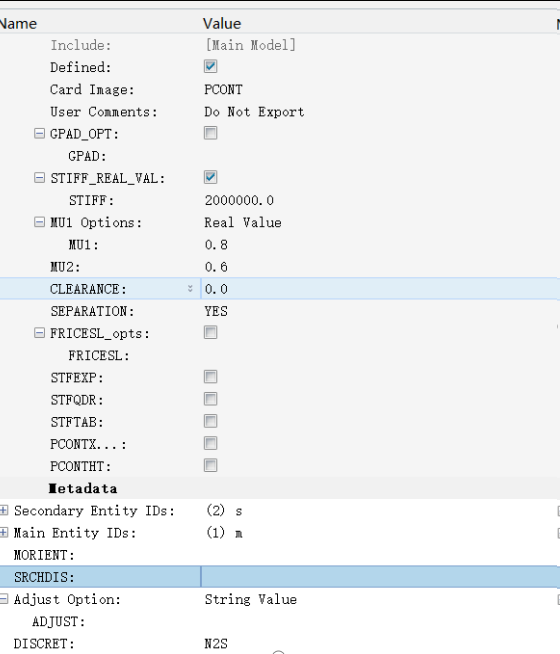

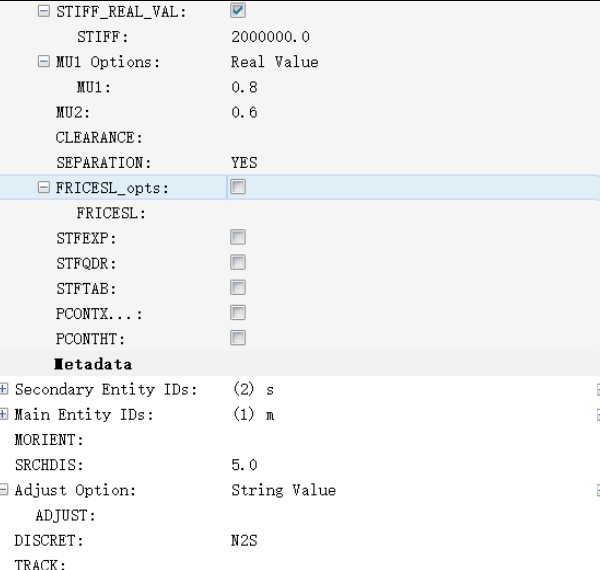

接触关系:定义法向接触刚度2000000N/mm,静摩擦0.8,动摩擦0.6,接触方式设置N2S

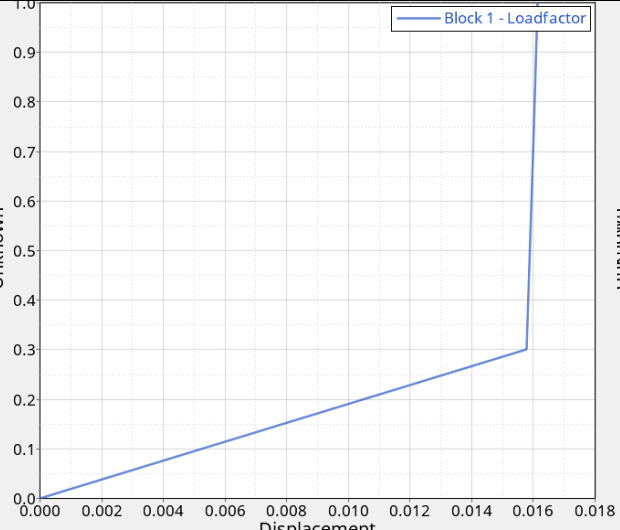

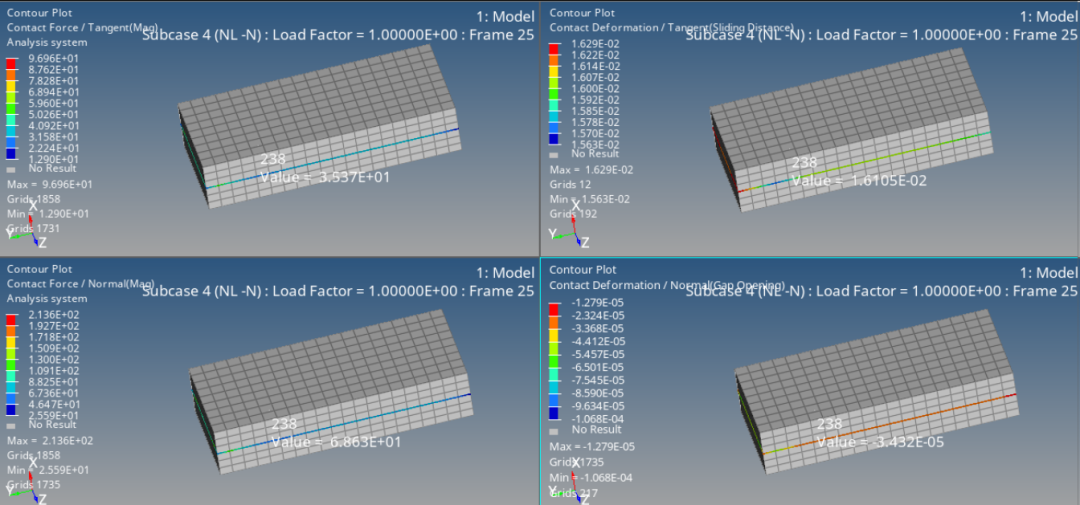

非线性分析切向力突变为动摩擦力(力-位移关系由动摩擦系数控制,呈“突变”特性)

2.接触状态条件可否进行模态分析?

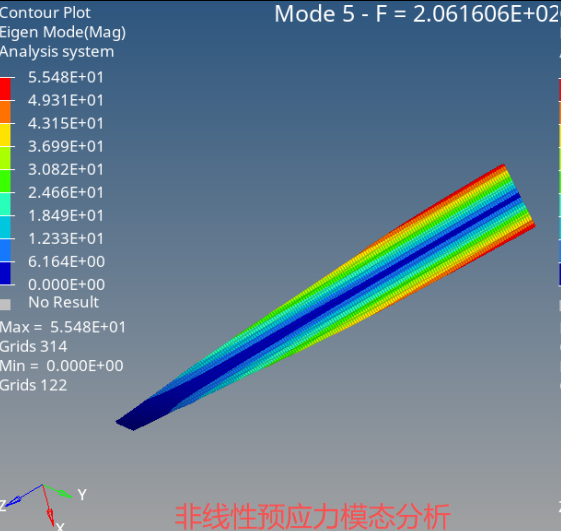

在concactfreeze、tie条件下可直接进行模态分析,但是上述类似于刚接条件,与现实生活中的接触不一致,用上述接触关系仿真的模态往往偏高。建议用PCONT接触属性卡定义接触关系,赋予动静摩擦系数,先进行非线性静力学分析,再进行预应力模态分析。

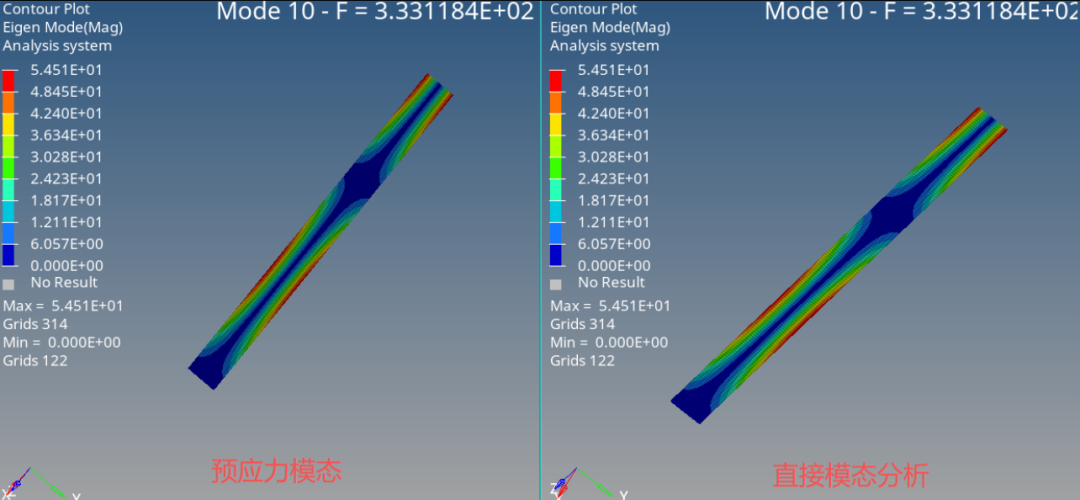

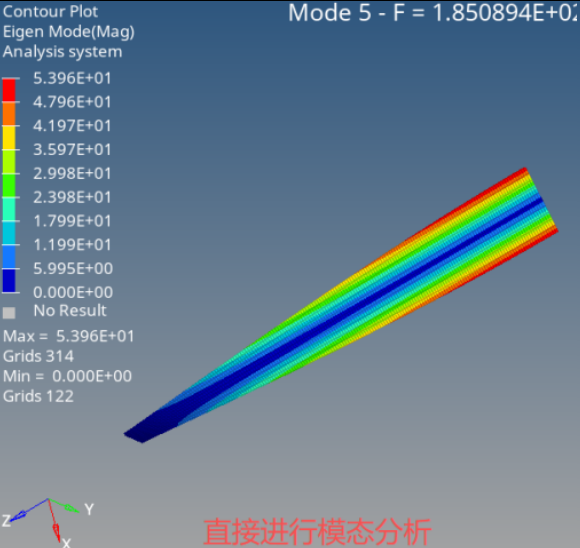

以上如果定义了接触关系后,直接进行模态分析,跳过非线性分析结果会怎样?

建立两个壳单元面接触,左边节点约束,右边加载法向力

本案例中前4阶模态两种分析基本一致,之后的模态频率或振型出现明显区别

3.调用接触关系建模中,直接模态分析其接触刚度是怎么分配的?

模态分析和线性静力学分析都是线性分析,由上面的分析可知,前4阶模态的振型与频率一致,说明线性分析也考虑了法向刚度和切向刚度,那么线性分析中这个切向和法向刚度怎么赋予的?

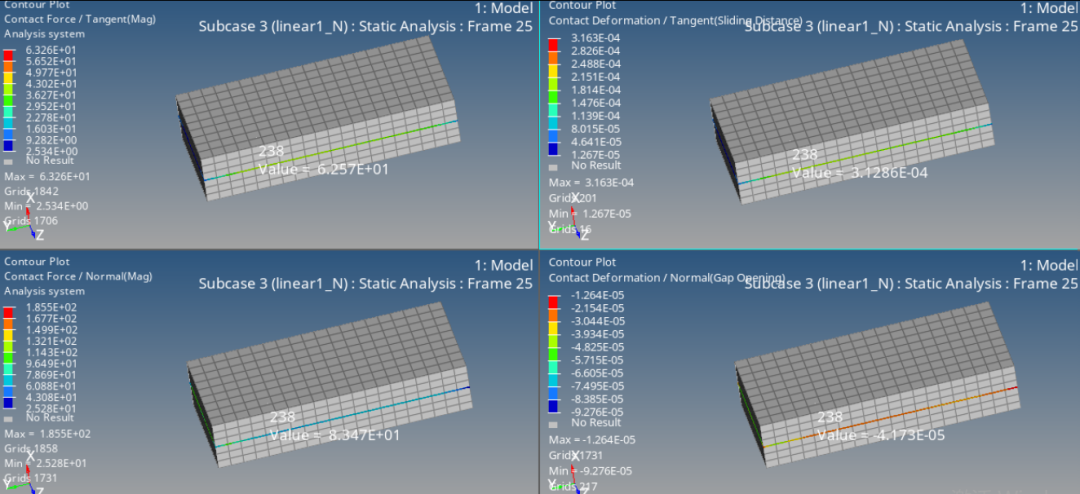

有限元模型及边界条件如下:

接触关系如下,接触方式是N2S,法向接触刚度设置2000000N/mm

线性静力学分析,依据法向和切向节点位移的力和位移计算刚度,法向刚度计算值是给定的2000000N/mm(stiff),切向刚度在线性分析中直接给了10%的法向刚度

非线性静力分析,法向刚度依然是2000000,但是切向刚度计算值受到外载荷、摩擦系数、接触刚度的影响不是定值

4.综上:

1)optistruct中调用接触关系(concact-freeze\tie除外)进行模态分析的时候,建议先进行非线性静力分析后在进行预应力模态分析。直接模态分析在特定的条件下,可能与预应力模态分析的结果一致,但分析结果不可控。

2)另一种情况是只考虑法向接触,切向允许滑动,即摩擦系数0,先进行非线性分析,然后进行预应力模态分析,这一个结果和直接进行模态分析是一致的(两个过程都只考虑的法向接触刚度)