收集了技术群里13个基础问题

最近在几个技术群里看到一些基础但出现频率很高的问题,今天整理出来和大家一起探讨,希望能帮助到刚入行的工程师朋友们。

01

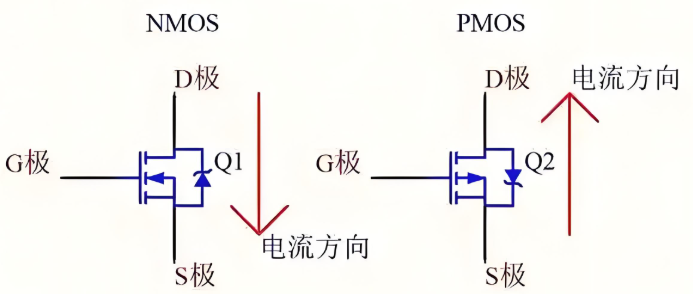

MOS管选型主要参数有哪些?

选MOS管时主要看以下几个关键参数:Vds(漏源电压)、Id(漏极电流)、Rds(on)(导通电阻)、Qg(栅极电荷)、Vgs(栅源电压)。

实际选型要根据电路的工作电压和电流需求来综合考虑。

02

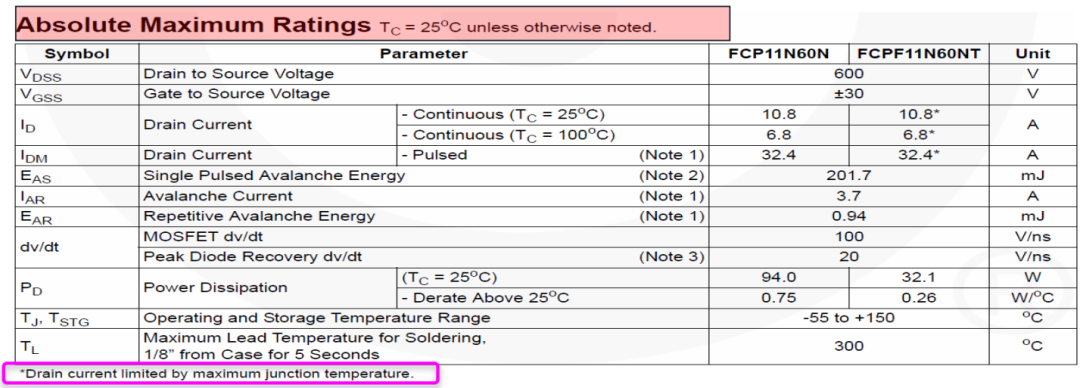

NMOS与PMOS的区别?

简单来说,NMOS导通时电流从漏极流向源极,需要栅极电压高于源极;PMOS则相反,电流从源极流向漏极,需要栅极电压低于源极。NMOS通常导通电阻更小,成本更低,所以应用更广泛。

03

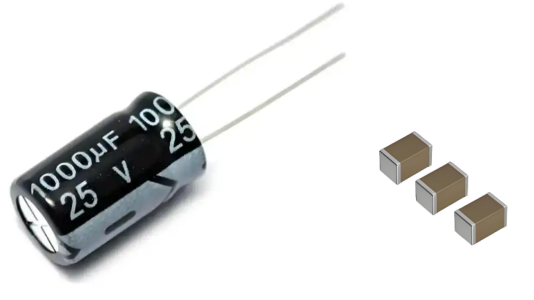

电解电容为什么有极性?瓷片电容为什么没有极性?

电解电容内部是化学电解液,反向电压会导致化学反应不可逆损坏,所以必须区分极性。而瓷片电容是物理结构存储电荷,没有化学反应,所以可以双向使用。

04

DC-DC与LDO的区别?

DC-DC是开关电源,效率高(可达90%以上)但噪声大;LDO是线性稳压,效率低(≈Vout/Vin),但输出干净。

选型原则:大压差、大电流用DC-DC;小压差、低噪声场合用LDO。

05

开关电源纹波噪声为什么大?

主要原因包括:开关管快速切换产生的高频噪声、电感电流不连续、布局不合理导致的地弹、反馈环路不稳定等。

解决方法包括优化布局、增加滤波、选择合适频率等。

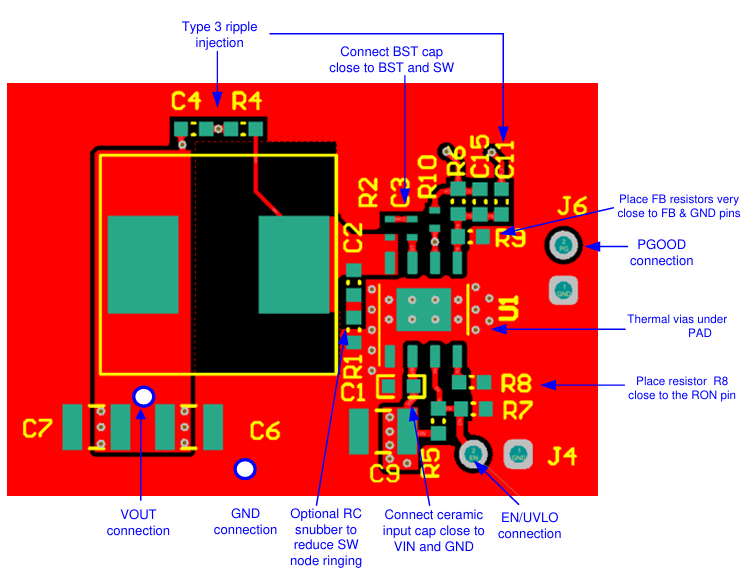

Buck电路PCB布板注意事项

1、输入电容尽量靠近芯片Vin引脚

2、功率回路面积最小化

3、反馈走线远离噪声源

4、地平面要完整

06

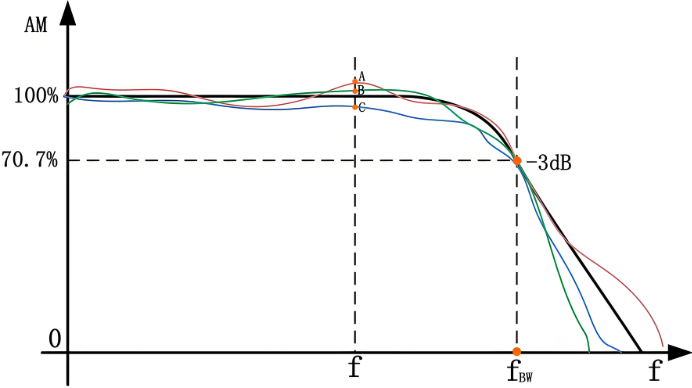

示波器带宽和采样频率指什么?

带宽是示波器能准确显示的最高频率(-3dB点),一般要≥5倍信号频率;采样频率是ADC每秒采样次数,理论上要≥2倍信号频率(奈奎斯特),实际建议4-5倍以上。

07

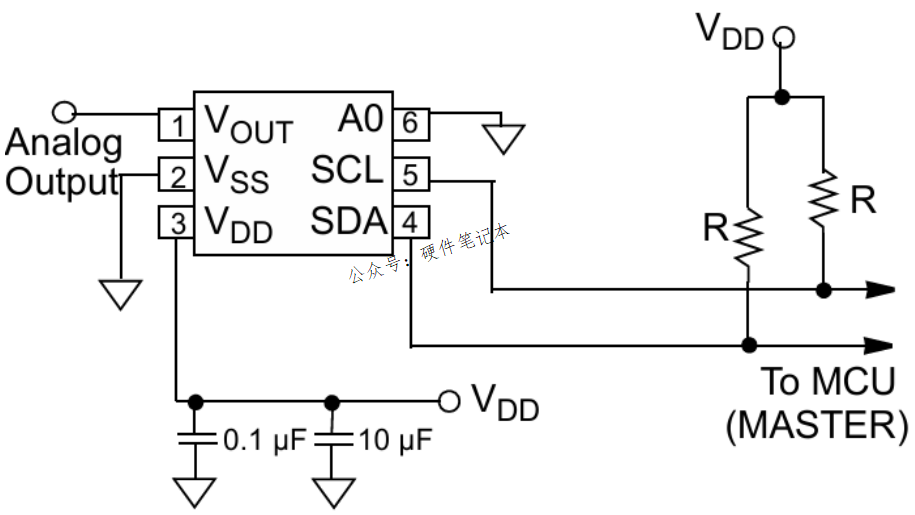

I2C需不需要上拉电阻?为什么?

必须加上拉!因为I2C是开漏输出,本身无法输出高电平,靠上拉电阻将总线拉高。阻值一般选4.7k-10k,具体根据总线电容和速度调整。

08

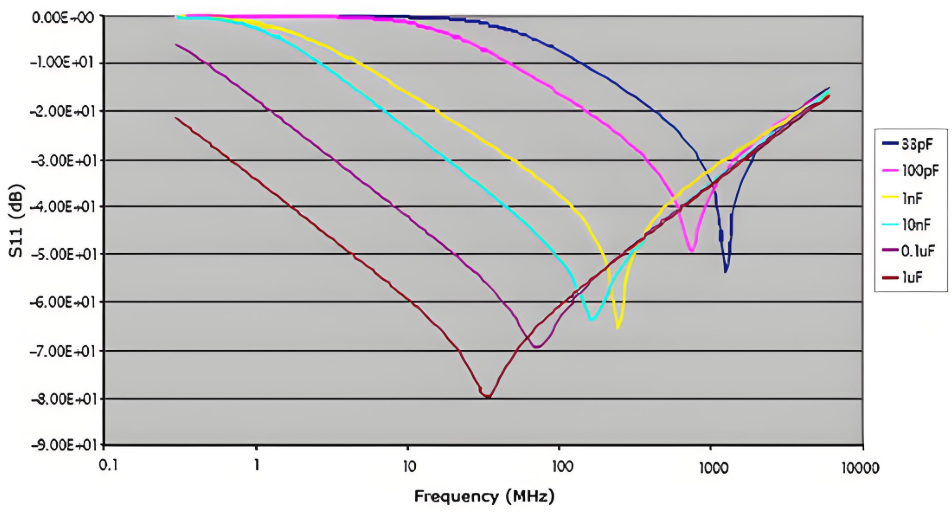

电容的特性是什么?1uF电容通常滤除什么频率?

电容通高频阻低频。网上说1uF电容通常用于滤除1K到10KHz频率的信号。

1uF电容的滤波频率大约在:f=1/(2πRC),假设R=1Ω,则f≈160kHz。所以1uF常用于滤除几百kHz以下的噪声。同时也要考虑ESR和封装,也会有一定的影响,所以我们一般都是大小电容配个滤除更宽频率范围内的波形。

09

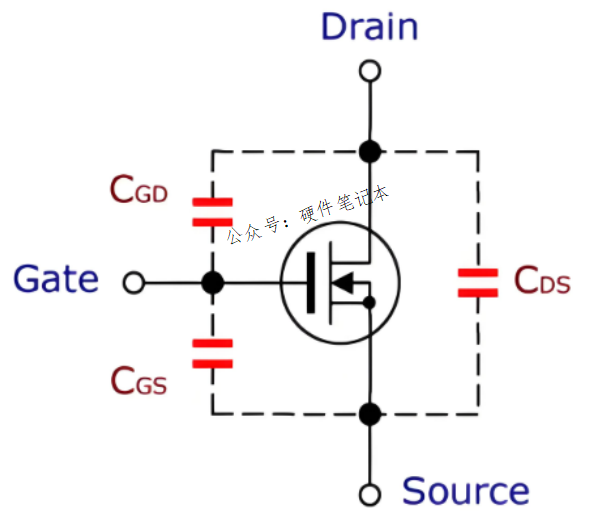

寄生电容是什么?如何消除?

寄生电容是导体间非故意形成的电容,也叫杂散电容。寄生电容只能尽量减小,无法消除避免,它是制造工艺决定的,可选用以下方式尽量避免:增加间距、缩短走线、使用屏蔽、选择低介电常数材料等。

10

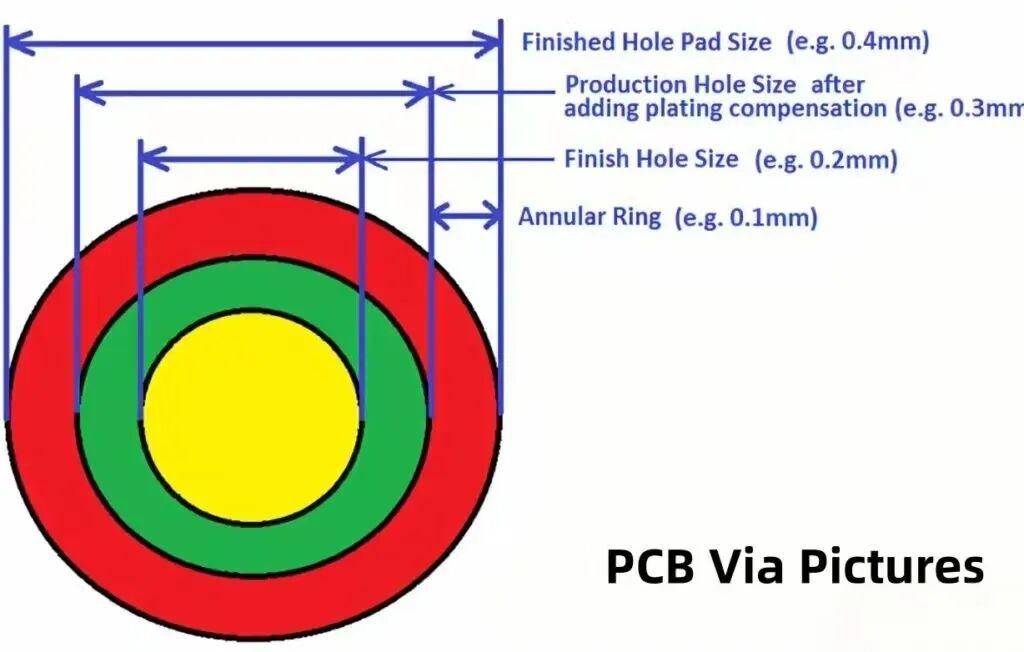

过孔的寄生参数及其影响

过孔主要有两个寄生参数:寄生电感和寄生电容。寄生电感会增加信号的传输延迟,并在过孔处由于阻抗不连续导致信号反射。寄生电容会延长信号的上升时间,导致电路速度降低。

还有包括包括:引起信号反射、降低电源完整性、增加EMI问题等。

11

单片机死机或跑飞?常见原因都在这里!

单片机跑飞或者死机,往往让人摸不着头脑,但其实常见原因就那么几类,咱们一个个来看:

1、软件问题(最容易中招)

死循环或逻辑错误:代码卡在某个循环里出不来,或者条件判断写错,程序“迷路”了。

看门狗没喂:开了看门狗却没按时“喂狗”,单片机被强制复位。

2、硬件问题(该查的别偷懒)

电源不稳:电压波动、电源噪声大,单片机供电不足,直接“宕机”。

复位电路异常:复位信号不稳定,单片机反复重启或者干脆不启动。

时钟信号出问题:晶振不起振、时钟电路受干扰,单片机“心跳”乱了。

电磁干扰(EMI):强电磁环境导致信号紊乱,程序跑飞。

芯片或电路故障:单片机本身损坏、虚焊、接触不良,硬件问题没得商量。

3、外设惹的祸(别光盯着代码)

传感器/电机异常:外设信号异常、短路、过载,把单片机拖垮。

通信干扰(I2C/SPI/UART):信号线受干扰,数据传错了,程序处理异常。

怎么排查?

先看电源:用万用表测电压稳不稳,纹波大不大。

查复位和时钟:示波器看复位信号和晶振波形是否正常。

软件调试:加日志、断点调试,重点查数组、指针、中断处理。

隔离外设:逐个断开外设,看看是不是某个设备导致的。

总结:死机跑飞无非“软、硬、外”三大类,按这个思路查,问题基本跑不掉!

12

产品设计中,LED颜色选择建议

当产品设计没规定指示灯颜色时,按这个顺序选准没错:

1、红色:电子产品的"急救灯"

• 最显眼,老远就能看见

• 专门用来报错/报警(比如电源挂了、系统崩了)

2、黄色/橙色:设备的"温馨提示"

• 比红色温和,比绿色显眼

• 适合表示待机、需要维护等提醒状态

3、绿色:经典的"OK灯"

• 表示通电正常、运行良好

4、蓝色:科技感的"正常指示灯"

• 表示一切运行正常

• 一般应用场景用的比较少

13

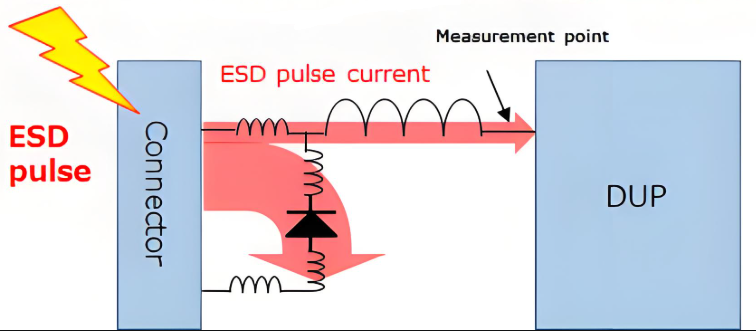

为什么手持设备要加ESD器件?

因为手持设备经常被人体接触,人体静电可达数kV,会损坏敏感芯片。ESD器件能在纳秒级将高压泄放,保护内部电路。

这些问题虽然基础,但确实是工程师日常工作中经常遇到的,特别是对于一些刚入门的同学。大家还有什么常见问题,欢迎在评论区补充讨论!

声明:

声明:原创文章,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。

声明: