数字孪生概念体系开发

论文《The development of a digital twin concept system》于2025年7月发表于《Digital Twin》期刊,本文由安世亚太科技股份有限公司段海波、杨旭、李元林和中国空间技术研究院通信与导航卫星总体部高素共同完成。

DOI:10.12688/digitaltwin.17599.3

引用本文:Hyman Duan, Su Gao, Xu Yang & Yuanlin Li (14 July 2025): The Development of a Digital Twin Concept System, Digital Twin, DOI:10.12688/digitaltwin.17599.3

摘要及关键词

摘要:本文梳理分析了“digital twin(数字孪生)”这一术语指代不清、边界模糊等现象给标准化和行业实践带来的困扰,指出数字孪生这一技术体系的集成性和跨学科性使得其标准化工作需要以系统化、完备的概念术语体系为基础。在现有术语工作国际标准概念体系开发原则和指南的基础上,提出了开发概念体系的改进方法和流程,包括应用系统思维和系统工程方法,评估候选上位概念的工具和步骤,开发系统完备分类的框架、原则和步骤,以及术语工作的成熟度等级。基于这些改进的方法和流程,确定了将数字孪生体和数字孪生系统与通用术语“数字孪生”区分开来的必要性,分析了数字孪生现有21个定义及其10个上位概念,提出数字孪生体的上位概念最好是一种数字资产,而不仅仅是一种数字化表征。在此基础上,构建了包含210个概念和50个定义的系统化的数字孪生概念体系。这项工作解决了“数字孪生”术语的多义问题,验证了概念体系开发改进方法的有效性。所提出的数字孪生概念体系为数字孪生术语工作和数字孪生系统参考架构标准的制定提供了有益的输入,也为其他领域的概念体系开发提供了最佳实践。

关键词:数字孪生,概念体系,术语工作,标准化

01 研究背景

数字孪生正在成为第四次工业革命的通用目的技术之一,其应用横跨智能制造、智慧城市、医疗健康等多个关键领域,展现出巨大的潜力和价值。全球学术界、产业界及国际标准化组织(如ISO、IEC、ITU)均对其投入了前所未有的关注。然而,与这股热潮形成鲜明对比的是,该领域的基础概念却比较混乱。核心术语“数字孪生”(digital twin)存在严重的“多义性”(polysemy)问题,即同一个术语在不同语境下被用于指代截然不同的概念,例如,它可能指一个具体的数字模型、一个包含物理实体和数字实体的复杂工程系统,甚至泛指整个技术领域或产业生态。

这种概念上的模糊性和边界不清,在时空两个维度上广泛存在(图1),已经成为阻碍行业内有效沟通、妨碍不同厂商产品与系统间互操作性、以及迟滞全球标准化进程的根本性障碍。为解决这一关键瓶颈,构建一套逻辑严谨、覆盖全面、并能获得广泛行业共识的概念与术语体系,已成为数字孪生领域发展的当务之急。

(a) 空间视角

(b) 时间视角

图1 术语“digital twin”在时空视角下的模糊性

02 研究方法

为应对上述挑战,本文并未简单地罗列或评述现有定义,而是提出并实践了一套系统化的、可复现的增强型概念体系开发方法论。该方法论以ISO 704等术语工作国际标准为理论基石,遵循“内涵定义 = 上位概念 + 区别特征”的经典定义范式,并在此基础上进行了创新与深化。

首先,该方法论创造性地融入了系统思维观点和系统工程方法,将概念体系本身视为一个待设计的复杂系统,运用TRIZ理论中的技术系统完备性法则等工具,从目的性、层次性和功能性等维度确保体系的结构完整与逻辑自洽。

其次,为攻克概念定义中最困难的上位概念选择问题,本文设计了一套规范化的评估流程与工具集。该流程利用普林斯顿大学的WordNet等大型语义网络数据库,结合UML类图进行可视化分析,系统性地梳理和评估各候选上位概念间的语义关系(如泛化、依赖),从而将这一决策过程从依赖专家经验转变为基于证据的科学分析。

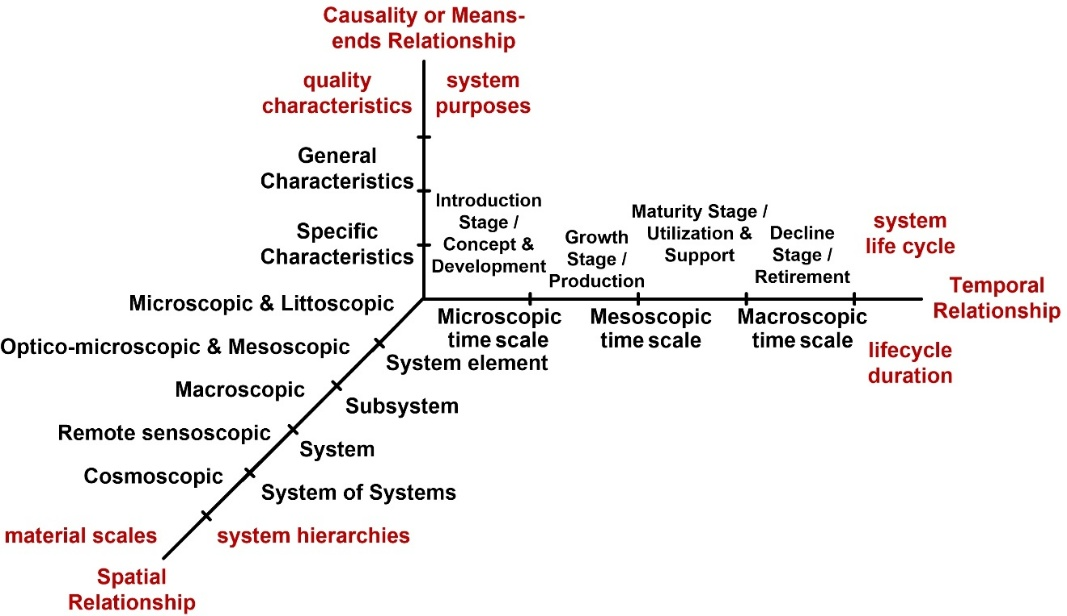

图2 构建分类体系的三维框架

再次,为构建系统完备的分类体系(taxonomy),本文提出了一个通用的三维分类框架(图2),以时间、空间和目的-手段(因果)这三大基本关系为骨架,并给出了确保分类“相互排斥、完全穷尽”(即不重不漏)的详细步骤与准则。

最后,为保证概念体系的精确性、无歧义性和计算机可读性,本文强调了采用形式化信息建模语言的重要性,并最终选用EXPRESS-G作为其核心表达与可视化工具,因其能更好地支持分类准则并具有更高的信息密度。这套增强型方法论为解决新兴技术领域的概念混沌问题提供了一套行之有效的“概念体系开发”解决方案。

03 研究成果

3.1 核心概念的澄清与界定

首先直面“数字孪生”术语的多义性根源,明确建议,必须将作为核心技术组件的“数字孪生体”(digital twin entity)和作为工程化、价值导向的应用系统的“数字孪生系统”(digital twin system),从笼统的通用术语“数字孪生”中剥离出来。

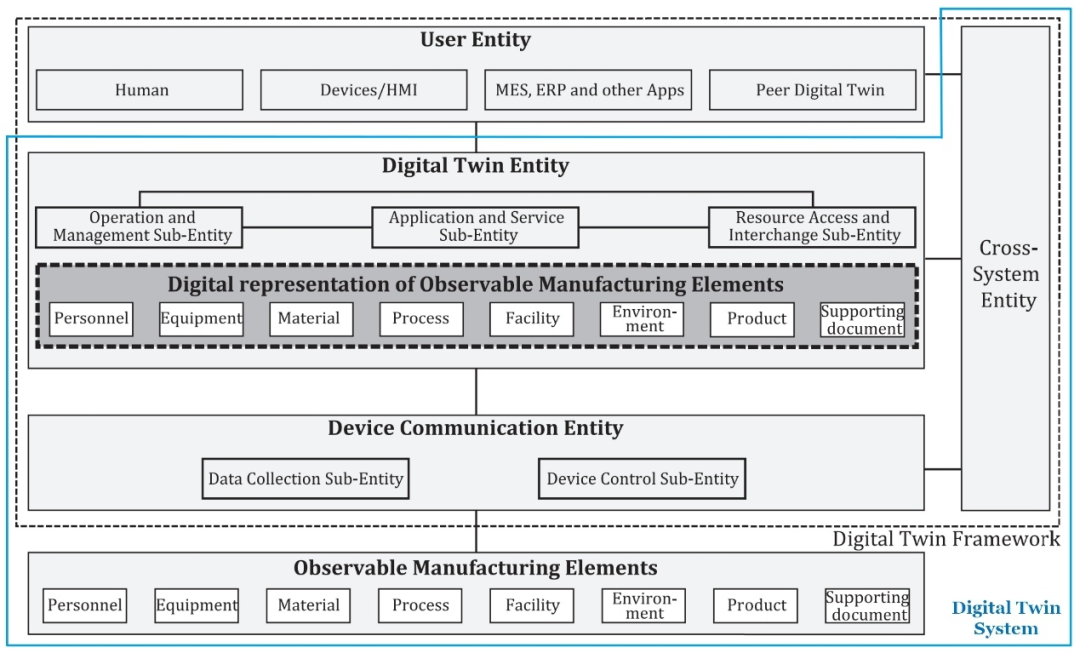

图3 ISO 23247视角下的“数字孪生系统”

这一区分不仅澄清了语义,也为数字孪生技术的模块化设计和系统化集成提供了清晰的架构思路。本文建议的三个核心概念的定义如下:

数字孪生:通过所关注实体的数字化同步的表征和执行来分析、优化其行为或功能实现的技术体系、专业领域或产业生态。

数字孪生体:实现目标实体的某个视图数字化表征和执行的数字模型、孪生数据和同步机制所形成的数字资产,通过同步机制和与目标实体的单向或双向通信,实现与目标实体适当频率和保真度的状态同步。

数字孪生系统:由若干目标实体及其若干数字孪生体构成的广义信息物理系统,通过目标实体与数字孪生体之间以及可能的数字孪生体之间的互动,改善目标实体生存周期某个或某些阶段内的某项或某些性能指标,进而为利益相关者提供价值。

3.2 上位概念的新范式——从“表征”到“资产”

通过对21个数字孪生业界现有典型定义的系统性分析,本文论证了将数字孪生体的上位概念定义为“数字化表征”(digital representation)或“数字模型”(digital model)的内在局限性。表征或模型仅仅是数字孪生体的组成部分或子功能,忽略了其包含的仿真、分析、预测等主动的“数字化执行”能力,违反了“部分不能作为整体的上位概念”这一基本术语学原则。为此,本文提出,应将“数字资产”(digital asset)确立为数字孪生体的上位概念,将数字孪生的概念体系与国际公认的ISO 55000资产管理框架进行了对接,将数字孪生的价值从纯粹的技术维度(如模型精度)提升到了战略和业务维度,强调其作为一种可管理、可评估、可创造商业价值的核心企业资产的属性,从而为数字孪生的全生命周期管理、风险管控和价值实现提供了理论依据。

3.2 系统化概念体系的构建与演进

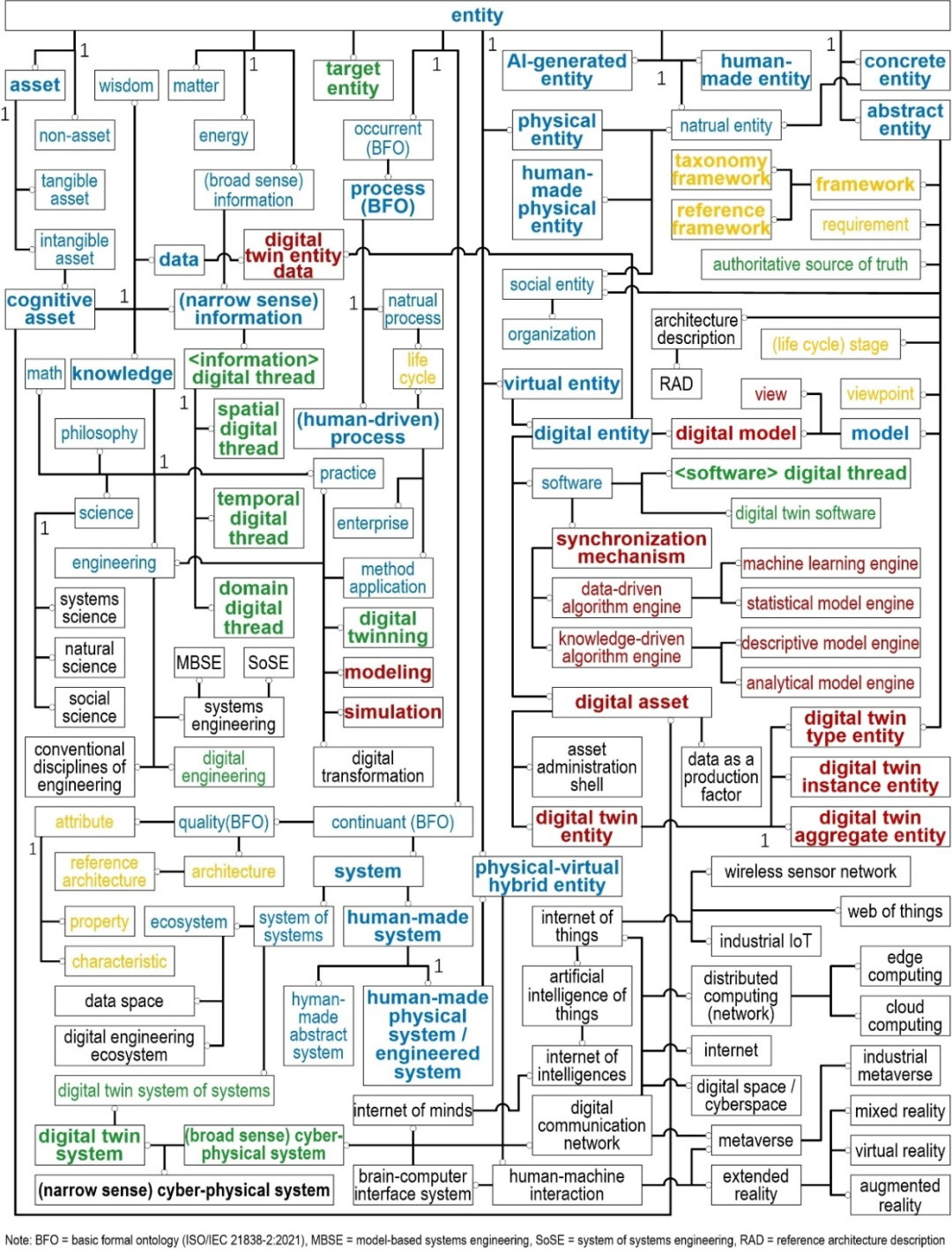

基于上述核心界定,本文构建了一个全面、系统化的数字孪生概念体系(图4)。该体系在第三版中已扩展至约210个相关概念,并以表格形式明确给出了50个关键概念的规范定义,极大地提升了其实用性。

图4 以属种关系表示的数字孪生概念体系

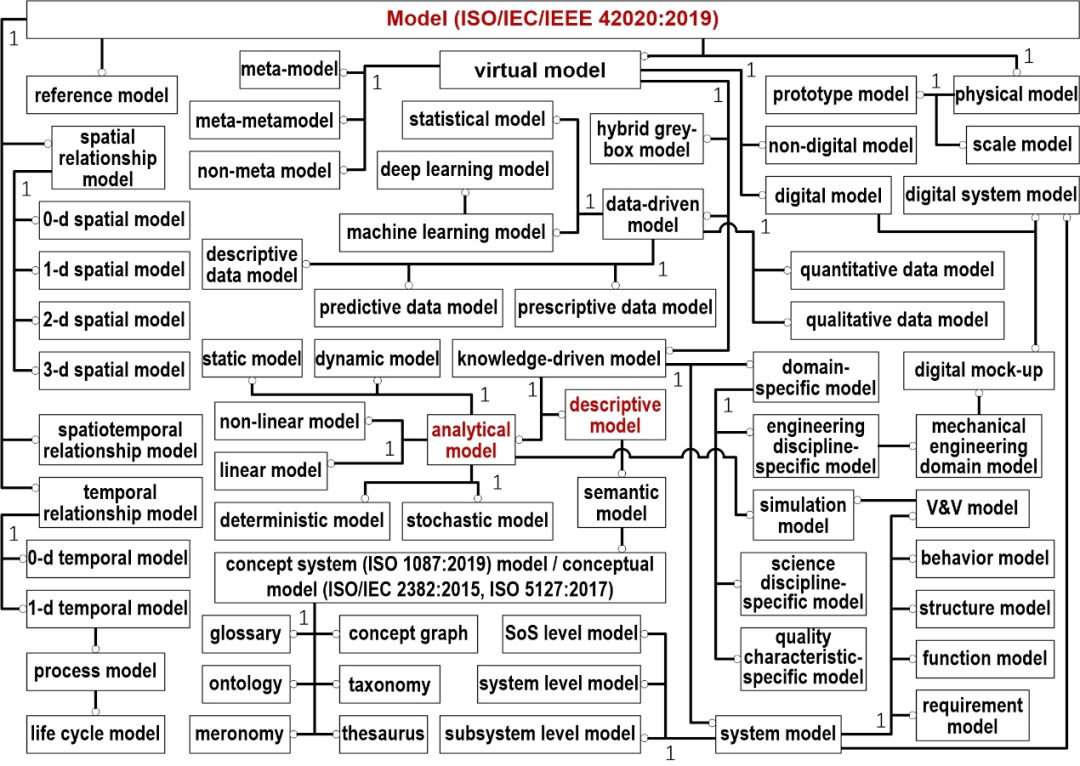

这个概念体系由实体的顶层本体、数字孪生体相关概念、数字孪生系统相关概念、分类框架相关概念、相关使能技术、模型多维分类体系(图5)等多个逻辑部分构成,为数字孪生领域的核心概念及其相互关系提供了清晰的、本体意义上的界定。

图5 模型的多维分类体系

04 研究结论

本文运用提出的增强型概念体系开发方法论,成功解决了长期困扰数字孪生领域的“多义性”核心问题。该方法论的有效性得到了产业标准化实践的有力证明。所构建的数字孪生概念体系,因其系统性、严谨性以及与行业共识的高度一致性,可为未来全球范围内数字孪生术语、系统参考架构、成熟度模型等更高层级标准的制定提供坚实的、高质量的理论输入。本研究不仅助力了数字孪生领域的标准化工作,其所展示的“学术研究-标准化实践-成果反馈”的闭环模式,以及所提炼的概念体系开发方法论,也为其他面临相似概念模糊挑战的新兴技术领域的概念体系开发与标准化工作,提供了宝贵的、可借鉴的最佳实践。