电机设计工程师的仿真进阶之路:从Maxwell小白到独立接单

- 作者优秀

- 优秀教师/意见领袖/博士学历/特邀专家/独家讲师

- 平台推荐

- 内容稀缺

导读: 仿真高研院《仿真工程师双证研修班》帮助工程师实现技能突破,累计已有超3000名学员加入。以下是一位电机设计工程师,从零基础到能接仿真代做的转变故事。

我叫章成,是一名5年工作经验的电机设计工程师。工作中,我越来越感受到仿真分析对于优化设计和问题排查的重要性,尤其是在电磁性能预测方面。我个人平时也喜欢为了工作琢磨新东西,所以决心学习电磁仿真。

兴趣驱动,初探Maxwell步履维艰

虽然对电机原理和电磁学有基础,但面对Maxwell仿真软件,我几乎是“两眼一抹黑”。软件界面复杂,各种专业术语和设置项让人望而生畏。自学之初,我尝试模仿一些简单的案例,但是实操起来遇到一些问题:

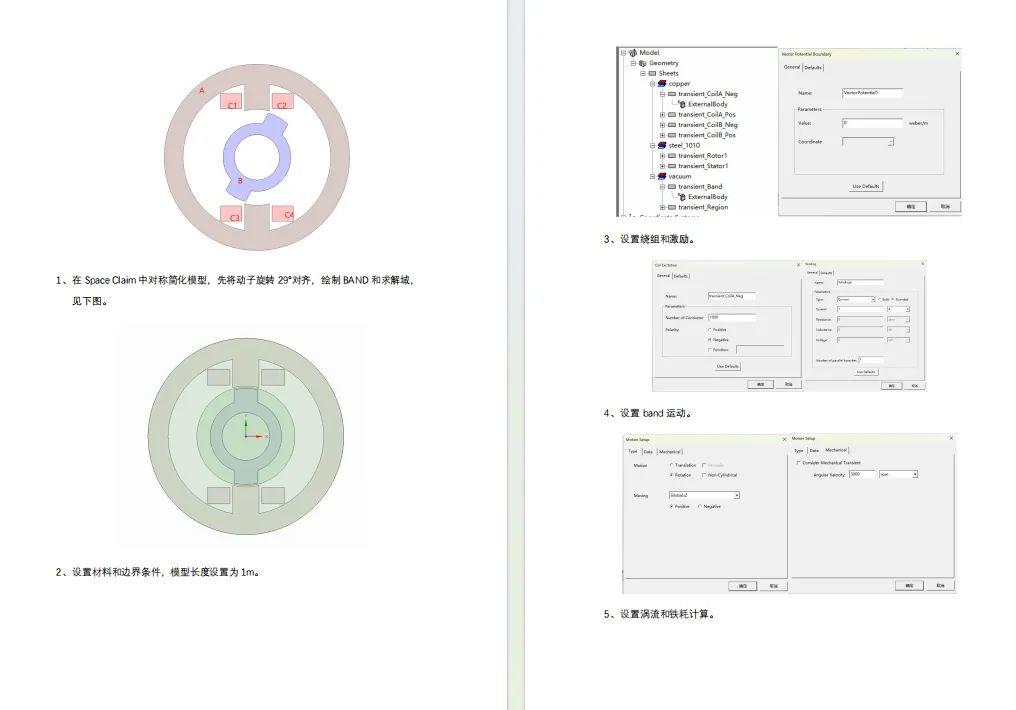

软件操作生疏: 如何建立模型、定义材料、设置激励和边界条件?基本的操作流程都不熟悉。

理论与软件脱节: 书本上的电磁场理论与如何在软件中具体实现,存在巨大的鸿沟。例如,如何准确模拟绕组的激励、如何设置复杂的非线性材料。

玩了几个月,感觉自己只是在软件界面上点点按按,算不上做仿真。但我的目标是,能独立可靠地完成工作所需的仿真分析,还有很长的路要走。我意识到,仅靠兴趣和碎片化学习,效率太低,难以达到专业应用的水平。

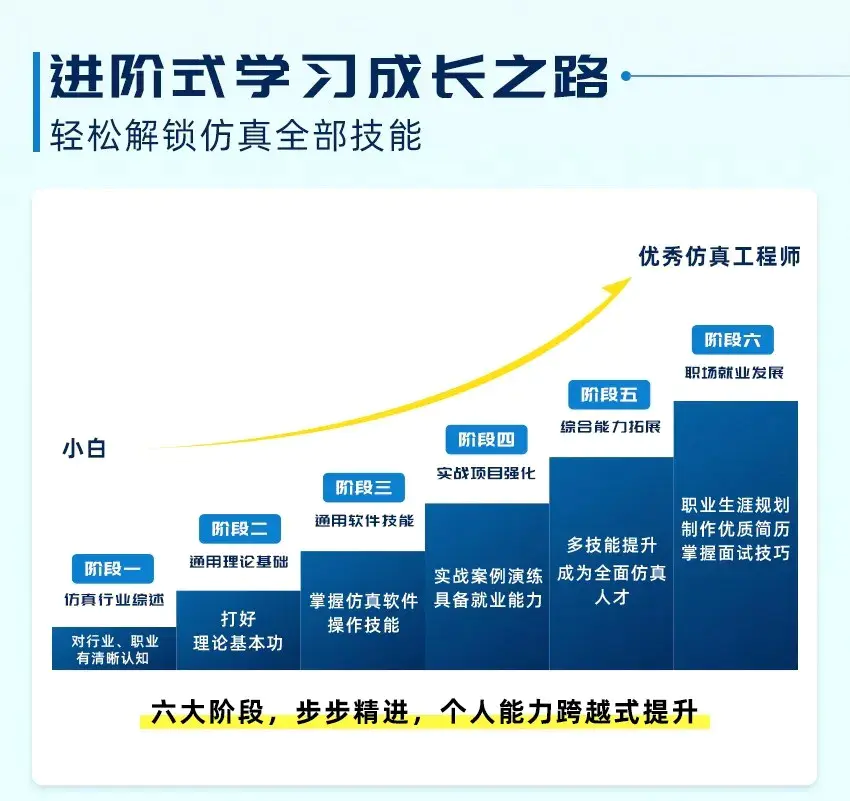

体系重塑,双证班搭建能力阶梯

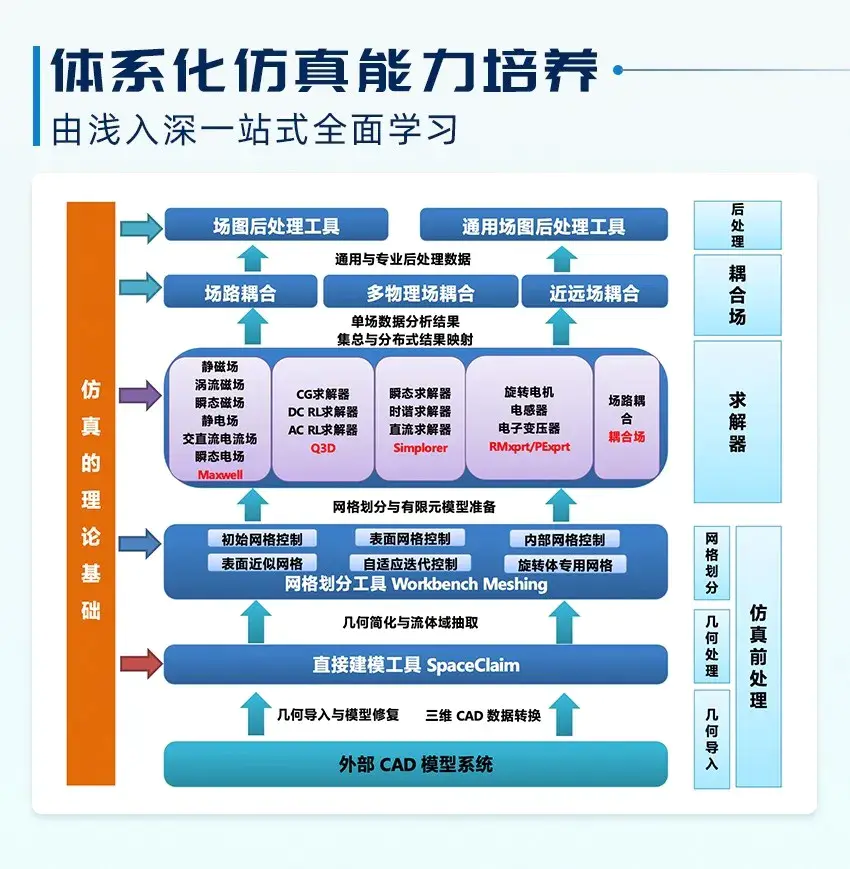

我在网上搜索入门级教程的时候,看到了仿真秀的《Maxwell电磁仿真研修班》。它的课程设计恰好满足我的需求:从电磁场理论回顾与软件基础,到电机电磁专题深入,再到典型案例实战与项目考核。这正是我需要的“能力拼图”。

循序渐进,突破能力天花板

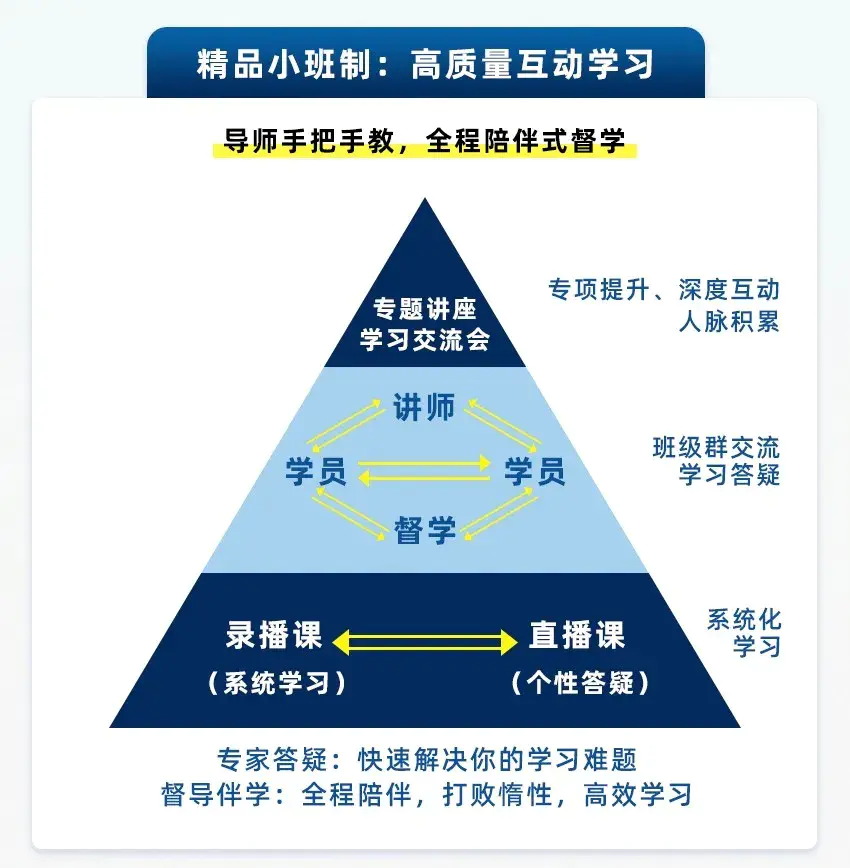

报名后,我按照课程安排稳步推进学习。线上培训,录播结合直播的方式完美契合了我的工作节奏。课程才学了两周,我就知道,这次培训的钱花值了。 理论课程不是枯燥地讲理论,软件操作也不是只教怎么点点按按,理论和软件操作紧密结合,能理解如何在Maxwell中实现电磁场方程的求解过程,也让我深刻理解了软件每一步操作背后的物理意义,比如边界条件的设置如何影响场分布。

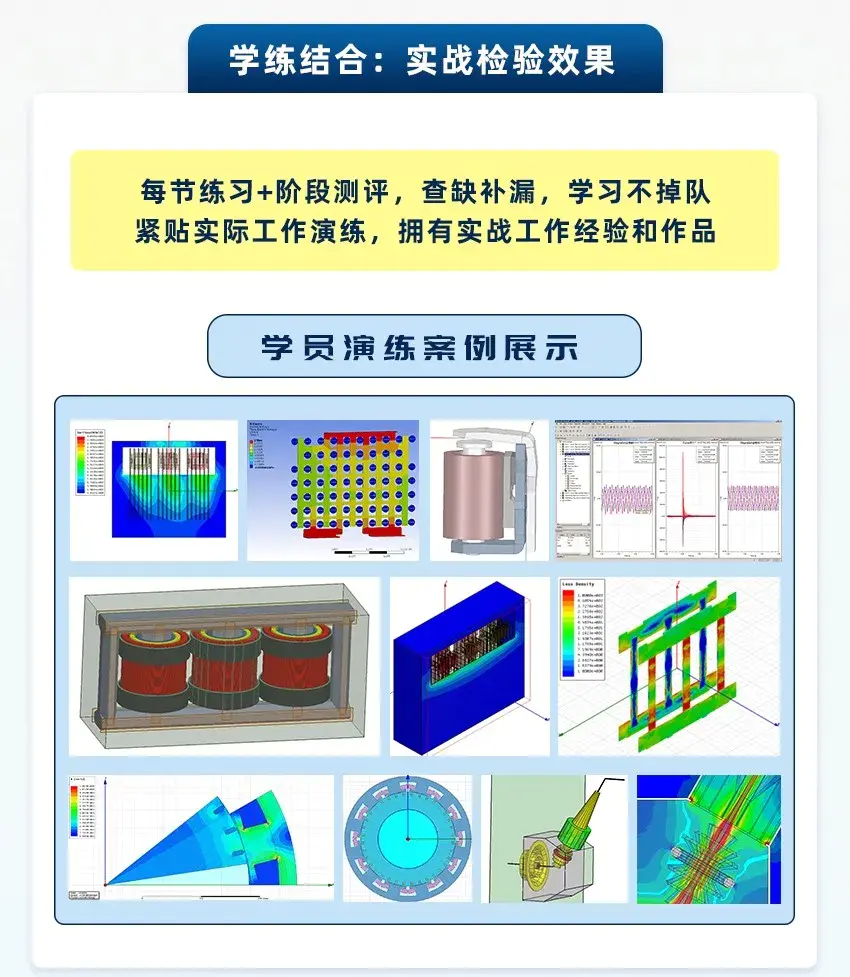

案例实操部分对我的帮助非常大,一系列电机相关案例,我逐步熟悉了完整的仿真流程,如何设置参数、分析结果、识别潜在问题。

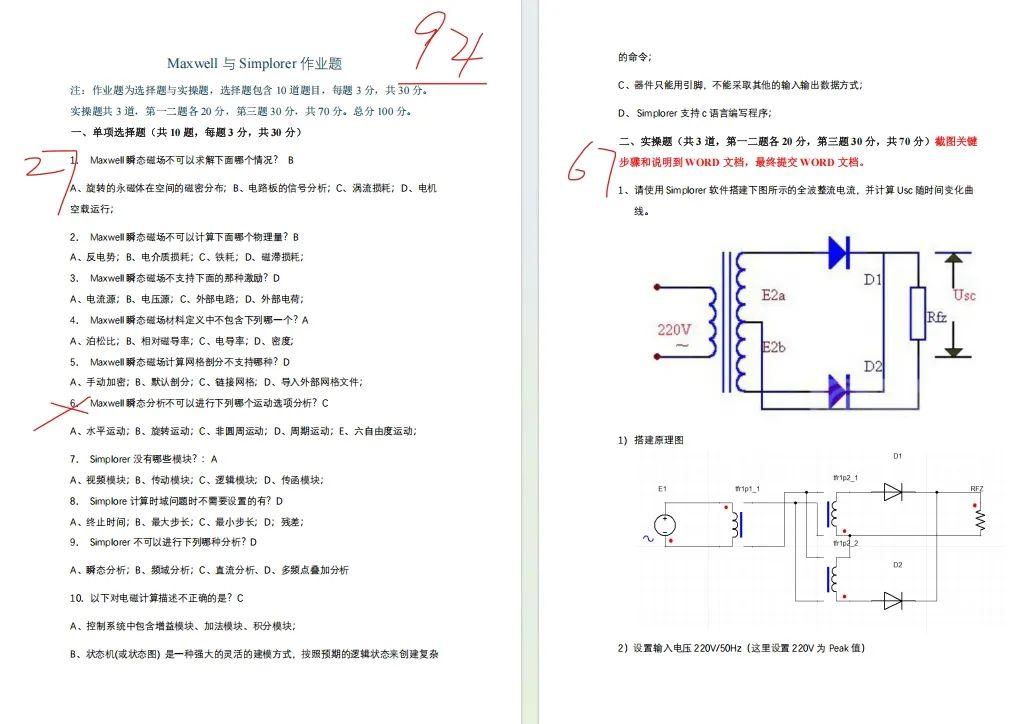

定期的理论和实操作业,反复的练习让我对软件的操作越来越熟练、自信。

高效答疑解惑,效果立竿见影

对于初学者来说,经常因为知识盲区出问题,有人能随时点拨是非常省时省力的,而且也能避免思维误区,所以学习群里的答疑环节价值巨大。工作中或练习时遇到的操作问题或理解障碍(例如特定材料模型设置、求解收敛技巧),都能得到老师专业的解答,避免了长时间卡壳。

一次我在自己课外练习尝试计算一个带深度饱和的铁芯时,求解总是不收敛。我尝试增加迭代次数和减小步长收效甚微,于是求助了老师,老师建议:检查非线性材料(如硅钢片) 的BH曲线定义是否合理,特别是饱和区。这一句看似简单的提醒对当时的我来说无疑是拨云见日。

能力兑现,从应用到“变现”

随着学习的深入,我明显感觉到能力有了显著提升,主要表现在这几个方面:

独立工作: 工作中遇到的常规电磁仿真需求,我现在能够独立、系统地完成。从模型建立、参数设置、求解计算到结果分析解读,形成了一套规范流程。

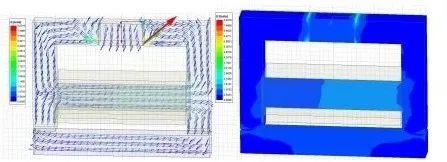

理解深化: 我不再是机械地操作软件。我能理解网格划分策略对精度的影响,能根据不同的分析目的选择合适的求解器类型(静磁场、瞬态场、涡流场等),并能结合电磁理论对仿真结果进行合理解释,为设计提供有价值的参考。

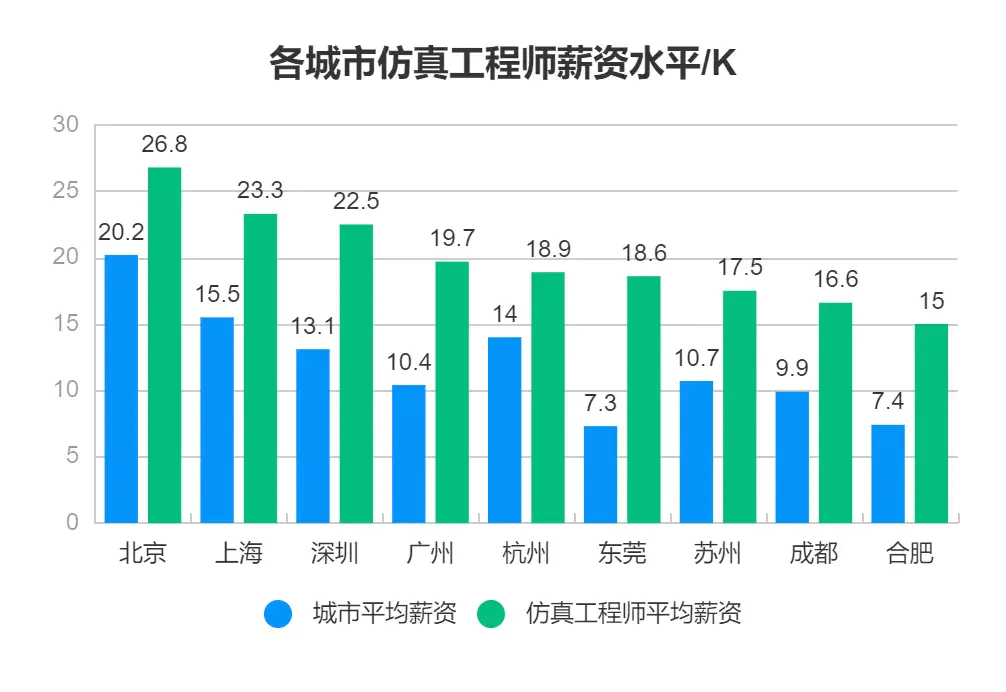

最让我惊喜的是,在课程后期,凭借掌握的技能和完成的案例积累,我开始有能力承接一些外部简单的电磁仿真分析代做项目。虽然项目难度不高,但这标志着我的能力得到了市场初步认可,也为个人职业发展开辟了新的可能性。

结语:专业赋能,拓展边界

Maxwell仿真的系统学习,彻底改变了我作为电机设计工程师的能力版图。它让我从对电磁仿真一窍不通,成长到能够独立运用工具解决实际问题,并能初步变现。对于希望在电机设计领域深入发展或寻求能力突破的工程师,系统化的仿真培训是值得投入的高效途径。

恭喜章成同学顺利毕业,学有所成,仿真高研院感谢所有学员们的积极参与和努力付出,欢迎更多有志于提升自己,想要成为优秀的仿真工程师的朋友加入到仿真高研院,我们为您的成长赋能,为您的职业发展助力!

电磁职业研修班介绍

您能收获什么

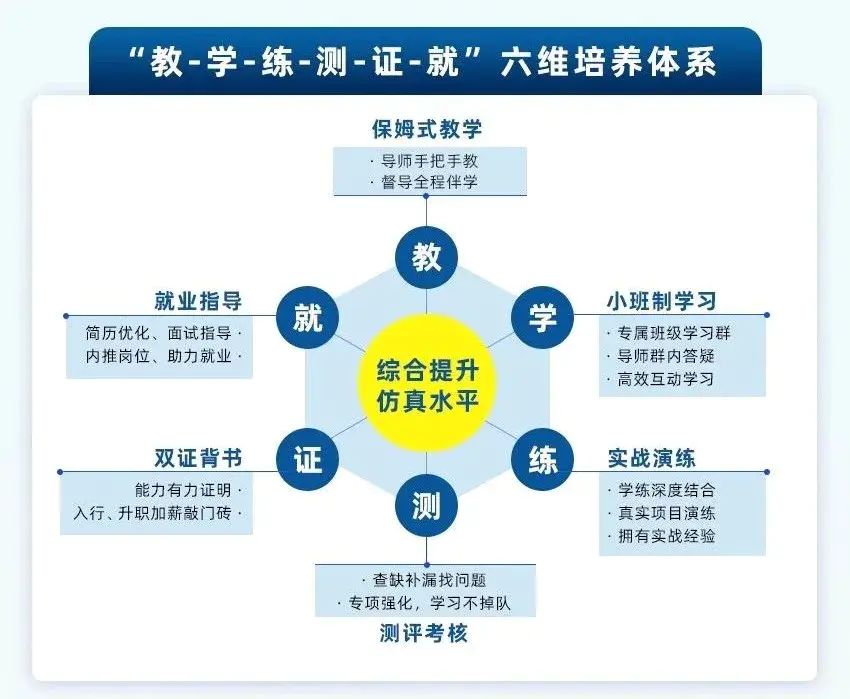

高效培养体系

电磁研修班招生计划