爆炸力学(mechanics of explosion)前沿研究进展

文一:

基于水容器的圆柱形防爆容器的防爆性能评价

摘要:

使用具有特定几何形状的液体材料可以提高受限结构的防爆性能。这种方法很有前景,因为散装水具有多种爆炸缓解机制,几乎不增加额外的质量。在本研究中,通过实验和美国模拟,研究了一种使用充水容器来减少圆柱形爆炸安全壳(CECV)的峰值和永久变形的方法。进行了几次爆炸实验,以评估空容器和具有多种厚度和高度的散装水在动态变形和燃烧抑制方面的爆炸缓解效果。实验结果表明,具有较大厚度和较小高度的散装水具有更好的保护性能,与没有缓解剂相比,其永久变形减少了80.1%。使用LS-DYNA建立了数值模型,并通过实验测量的变形时程曲线进行了验证。通过数值模拟分析了爆炸过程中的能量转换过程,结果表明,水吸收了本应传递给钢壳的大部分爆轰能量,证明水的动量提取是CECV内部爆炸的一种重要缓解机制。另一个重要的缓解机制是水的遮蔽效应,它改变了作用在钢壳上的爆炸载荷的空间分布,尤其是对于厚度较大、高度较小的水容器。

图:带充水容器的圆柱形爆炸安全壳示意图(四分之三型号)。

图:(a) 集装箱设置的照片。(b) 四个容器主体和盖子的照片。

图:(a) 实验装置示意图(前视图)。(b) 实验装置示意图(侧视图)。(c) 实验装置的照片。

图:使用不同缓解措施的CECV之间的峰值和永久变形的比较。图中的峰值变形是指第一个峰值变形。

图:不同缓解措施的火焰持续时间比较。纵轴使用指数坐标来显示差异较大的值。

图:LDS记录的S1、S2和S4的变形时程曲线。

图:后燃现象的比较(a)在没有缓解剂的情况下,(b)由高速摄像机拍摄的装满水的容器。火焰尺寸被描述为CECV外径(213mm)的倍数。

图:CECV进水的数值模拟模型。(a) 3D模型的1/8。(b) 具有变形量计D1的数值模型(X-Y平面)的仰视图。(c) 带有压力表P1-P13的数值模型(X-Z平面)的侧视图。

图:无缓解措施的CECV的实验结果和数值结果的比较。

图:(a) 传递到具有不同几何尺寸的散装水中的动能的比较。(b) 从XZ平面给出了各相的压力等值线(0.02ms、0.07ms和0.17ms)和材料位置(0.27ms)的数值模拟。压力等值线的范围从0到30兆帕。散装水的轮廓用虚线标出。

图:转移到不同尺寸和质量的散装水中的峰值动能的比较。

文二:

水下爆炸作用下充水双层板中冲击波传播和水空化的研究

摘要:

充水双层船体是水下战舰的普遍设计。研究水下冲击波在此类结构中的传播对于理解其抗震性至关重要。本文的目的是研究水下冲击波和水空化在充水双层板中的传播。为了实现这一目标,本文将等熵单流体模型与牛顿第二定律相结合,建立了欧拉可压缩流体模型。通过验证试验验证了数值求解器的准确性。分析了冲击波的反射和传输特性、板的动态响应以及外部和间隙水中的空化现象。还考察了外板和内板支撑弹簧以及外板的面积密度对冲击波传播和空化演化的影响。研究结果表明,间隙水中的透射波受外板面积密度和支撑弹簧的影响。较厚的外板可以降低传输波的峰值,而较硬的支撑弹簧可以降低传输脉冲。另一方面,如果外板是独立的或软支撑的,则对内板的响应影响最小。此外,在软支撑的外板的情况下,水空化由内板的支撑弹簧决定,并且空化最初在靠近内板的间隙水中形成,然后向外部水扩展。当外板的支撑弹簧是刚性的时,它显著减少了外部水中空化的发生,而间隙水中的空化仍然由内板的支撑簧决定。这些研究结果对分析典型双壳潜艇的抗冲击性能具有一定的参考价值。

图:充水双板模型示意图。

图:一维情况下水固界面的图解外推技术。

图:充水双板模型数值求解器的框架图。

图:(a)充水双板模型(案例2)和(b)单板模型(实例14)之间水中动压和空化的时间和空间分布的比较。

图:(a)问题I(水下弹性支撑刚性板模型)和(b)问题II(弹性支撑空气背板模型)的示意图、参考系、边界条件和荷载情况。

文三:

动损伤花岗岩浸水后的静态压缩行为及强度削弱机制

摘要:

在充填采矿中,围岩受到间歇性开采和爆破的动态破坏。回填后,回填土的泌水渗入围岩,使围岩处于水岩耦合环境中。为了研究这种情况下围岩的力学性能,制备了两种类型的花岗岩试样,即冲击损伤(ID)、冲击损伤和浸水(IDWS)试样。首次应用改进的分离式霍普金森压杆(SHPB)系统进行了不同冲击次数和围压应力的动态试验,制备了ID试样。随后,通过对一半数量的ID试样进行浸水试验来制备IDWS试样。最后,对ID和IDWS试样进行了静态单轴压缩试验。试验结果表明,ID和IDWS试样的峰值强度随围压的增加而增加,并随冲击次数的增加先增加后减小。IDWS试件的总强度削弱因子由冲击强度削弱因子和水致强度削弱因子以及这两个因素的耦合效应组成。冲击载荷增加了IDWS试样内部微裂纹和孔隙的数量,导致水与微裂纹和孔之间的接触面积更大。电子显微镜扫描结果表明,与ID试样相比,水在IDWS试样中引发了更多的拉伸裂纹。这表现为从宏观剪切破坏模式向宏观拉伸破坏模式的转变,并进一步降低了IDWS试样的峰值强度。

图:考虑下切充填采矿过程的围岩静态力学特性测量。

图:花岗岩的XRD结果和矿物成分。

图:(a) HS-YS4A声学参数测试仪,(b)真空饱和器,(c)和INSTON-1346电液伺服通用测试装置。

图:(a) 示意图和(b)SHPB测试系统的物理图。

图:σID和σIDWS随(a)围压和(b)冲击次数的变化。

图:在不同围压和冲击次数下处理的ID和IDWS试样的宏观失效模式。

图:不同围压下ID试样断裂面的典型SEM图像:(a)5 MPa、(b)10 MPa和(c)15 MPa。

文四:

不同耦合介质下预应力类岩石试件的爆破损伤研究

摘要:

炸药与井壁之间的耦合介质对岩石爆破性能有很大影响。本研究使用两种剪切增稠液(玉米淀粉悬浮液(CSS)和二氧化硅悬浮液(SDS))和水作为偶联介质。在0至7.5MPa的单轴静应力和2.5MPa间隔的耦合爆破载荷下,对水泥砂浆试件进行了爆破试验。运用分形理论分析了爆破后三维重建试件的损伤程度、裂纹扩展和分形特征。实验结果表明,与使用CSS的试样相比,使用SDS的试样表现出损伤减少,然后随着静应力的增加而增加,呈现出相反的趋势。使用水的试样显示出中等的结果。此外,还进行了数值模拟,以了解爆炸荷载作用下耦合介质向岩石的应力传递。耦合介质的变粘性特性导致爆炸载荷传播和衰减的发散,直接影响试样的损伤。在爆破荷载作用下,具有较强剪切增稠作用的CSS起到了有益的缓冲作用,降低了爆破荷载的强度,最大限度地减少了试件的损伤。另一方面,与水相比,剪切增稠作用较弱的SDS表现出更好的应力波传播能力。这反映在SDS施加的最大压力更高,以及压力、最大剪切应力和沿井壁的合成速度分布更均匀。该研究还强调了通过改变爆点位置来调整爆炸应力波分布的潜力,并强调了CSS和SDS作为钻孔中堵塞材料的优势。

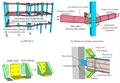

图:试样制备:(a)当前爆破试验中使用的试样,(b)试样尺寸和单轴加载示意图,(c)装药和堵塞配置,以及(d)自制药筒。

图:(a)玉米淀粉颗粒和(b)碳化硅颗粒的扫描电子显微镜(SEM)图像。

图:STF的粘度作为剪切应变速率的函数:(a)典型STF的流变行为,以及(b)CSS和SDS中的不连续剪切增稠。

图:测试系统:(a)测试系统概述,(b)防爆装置,(c)高精度压力传感器(量程:20吨)。

图:自由加速冲击实验配置。

图:悬架冲击的视觉特征:(a)实验结果,(b)数值模拟结果(有效塑性应变),以及(c)表面凹陷的局部放大。

图:计算模型的配置和钻孔附近的局部网格。

图:爆炸压力在试样中的衰减。

图:爆破引起的裂缝演变。

图:不同耦合介质在爆炸荷载作用下的力学响应。

图:耦合介质在径向(X轴方向)上的应力和速度衰减。

文五:

单个水滴层的爆炸缓解机制和在受限几何结构中使用多层来提高爆炸缓解效果

摘要:

考虑对流传热和准稳态阻力,数值研究了水滴层的爆炸减缓机理。模拟了一维冲击波在冲击管中的传播,导致水滴和空气之间的动量和能量传递。对流传热吸收了部分能量,从而直接缓解了冲击波。尽管准稳态阻力传递的能量比对流换热传递的能量少,但它表现出更大的爆炸缓解作用。因此,使用特征值并描述水滴层进行了参数研究,以检查准稳定阻力中涉及的爆炸缓解机制,以及能量吸收效应。已经确定,每次冲击波到达空气/水滴界面时,准稳定阻力将波分为透射波和反射波。由于一维冲击波有助于携带部分能量,因此分裂减少了入射冲击波携带的能量,从而减轻了冲击波的影响。最后,将多层结构与单层结构的防爆效果进行了比较。结果表明,增加层数可以通过多次划分冲击波来协同提高爆破缓解效果。

图:水滴(a)单层和(b)多层的初始条件(单位:m)。

图:案例4中通过准稳态阻力和对流传热传递能量的时间历程。

图:这种情况下压力梯度的X–t图。

图:控制体积(CV)示意图,用于计算出射冲击波传输的能量。