颗粒力学(Particulate Mechanics)前沿研究进展:AI驱动、CFD、理论物理

文一:

基于小数据的本构方程神经网络整合

摘要:

基于深度学习算法的数据驱动模型旨在通过直接从数据中学习来克服传统本构模型的局限性。然而,对整理材料完整状态的广泛数据的需求受到传统实验观测的阻碍,传统实验观测通常只提供少量数据——稀疏和部分材料状态观测。为了解决这个问题,我们开发了一种新的深度学习算法,称为本构方程的神经集成,以从稀少和不完整的观测中发现材料点水平的本构模型。它建立在描述材料状态时间演变的初值问题的解决方案的基础上,与大多数需要状态变量增量的大数据的数据驱动本构建模方法不同。数值基准测试表明,该方法可以从收集不完整、稀疏和噪声数据的简单传统实验协议中学习准确、一致和稳健的本构模型。

图:NICE的图解说明:本构方程的神经积分

图:用于训练和验证的算例

图:具有一个、四个和六个卸载-再加载循环(从左到右)的不排水循环加载路径(未观察到的情况)的推断预测。

图:该方法的性能和鲁棒性在不同幅度的合成噪声(δ)添加到训练和验证集。

图:损坏的训练数据对密集取样固体百分比的影响: 用随机加载方案对不排水三轴的应力比和固体百分比进行推断的预测。该材料的初始固相分数 φinit = 0.5,在 p (0) = 5500kPa 的围压下各向同性地压缩。合成噪声的幅值(δ)添加到应力值和状态变量组成的训练和验证集从左到右的变化

图:传统增量公式与本文提出的方法(NICE)

文二:

形状边界对脆性多孔介质中压实带传播的影响

摘要:

脆性多孔介质的压缩会导致压实带的扩展。尽管在不同的几何形状中观察到了这种局部化现象,包括立方体和轴对称单轴压缩,但边界几何形状对压实特征的作用仍有待探索,尽管它与地质条件和工业过程有关。为此,我们研究了由膨化大米制成的模型脆性材料中形状边界和不均匀夹杂物的影响。使用各种几何形状,我们发现压实带呈现出附近边界的形状,但在距离它们一段距离后会返回到默认的平面形状。值得注意的是,该带平行于从简单线性弹性模型获得的次要主应力的特征线。主应力方向的旋转和压实带方向之间令人信服的相关性对岩石中局部模式的地质解释和理解药片中弱平面的形成具有重要意义。

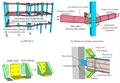

图:实验方法。(a)具有曲线边界的代表性实验装置。(b)垂直和(c)水平归一化速度场

图:压实带传播过程中随时间变化的实验几何形状(第一列)和相应的体积应变速率场。

图:相对于轴向应变绘制的归一化压实带位置

图:(a)基底配置、(b)凹形边界、(c)倾斜边界和(d)嵌入圆柱体的小主应力有限元特征线(红色虚线)和压实带位置(黑色实线)的比较。请注意,压实带的位置是快照,带的第一个位置出现在实验配置的底部,箭头指示带的传播方向。

文三:

光滑斜坡上颗粒跳跃长度的比例律

摘要:

颗粒跳跃通常发生在复杂地形上的颗粒流或撞击挡土结构时。虽然这一过程在水力流中已经得到了很好的研究,但在颗粒流中,考虑到颗粒间摩擦的作用,这种跳跃仍有待充分探索。预测颗粒跳跃的长度是一个具有挑战性的问题,与雪崩防护坝的设计有关。在这项研究中,我们使用基于离散元方法的广泛数值模拟,研究了顺滑斜坡下颗粒流中形成直立跳跃的典型情况。我们考虑了二维和三维配置,并改变了溜槽底部的摩擦力,以解释沿着光滑底部的滑动和穿过上面颗粒体的剪切之间的关键相互作用。通过这样做,我们导出了跳跃长度的鲁棒标度定律,该定律在广泛的弗劳德数范围内有效,并考虑了堆积密度的影响。这些发现对工业中遇到的许多情况以及与自然灾害相关的问题具有潜在的影响。

图:(a) 典型模拟颗粒跳跃示意图;(b)二维(顶部)和三维(底部)DEM模拟的快照。

图:μb对二维(a)和三维(b)模拟跳跃启动时速度剖面的影响

图:(a) 不同μb/μ的归一化跳跃长度L/d与弗劳德数F的关系。插图中:储罐不同开口高度(μb=0.25,μ=0.54)的所有三维周期性跳跃的示例。面板(b,c)显示了两个极端跳跃的流线(数据如(a)的插图所示):带再循环的陡坡跳跃(b)和层流跳跃(c)。

文四:

多孔介质中传播压实模式的微观结构起源

摘要:

多孔岩石、泡沫、谷物和雪显示出一组不同的常见压实模式,包括传播带或静止带。尽管不同媒介之间的这种共性已经被广泛注意到,但这些模式的起源仍有争议——目前的模型对特定材料的过程采用了经验定律。在这里,使用非弹性结构多孔几何形状的通用模型,我们表明先前观察到的模式可以归因于普遍的孔隙坍塌过程。此外,模式多样性可以映射到只有两个描述材料强度和加载速率的无量纲数的相空间中。

图:单轴加载受限二维结构多孔介质产生的典型压实模式

图:在S和R空间中分类的压实模式,适用于固体面积分数为0.40的结构

文五:

多孔弹性材料化学力学的流体动力学模型

摘要:

沿固体骨架和孔隙流体之间界面的化学溶解往往会改变岩土材料,并可能导致灾难性失效。根据流体动力学程序,这项工作开发了一个数学上严格且热力学上一致的建模框架,以研究化学-机械耦合对多孔弹性岩土材料本构特性的影响。该公式将孔隙流体中所有离子物种的质量分数视为量化化学过程的独立状态变量。从热力学原理、对称性要求和守恒定律系统地推导了本构关系和输运关系。为了证明其有效性,采用该配方研究了饱和钙质芳烃在酸性环境下的溶解过程。正在考虑简单的密度相关线性弹性,从而根据密度变化来物理地捕捉刚度退化。在没有化学反应的情况下,刚度是固定的,响应是纯线性的“孔隙弹性”。然而,在反应时,密度发生变化,因此刚度也发生变化,这意味着非线性反应。该模型还揭示了密度与化学势和孔隙流体压力的关系,并表明后者受密度和渗透浓度的控制。在非耦合和耦合测试条件下,对钙屑岩样品长期脱粘测试的模拟与实验观察结果吻合良好。此外,仅考虑有限数量的明确假设,该模型恢复了几个经验定律的形式,如达西定律、菲克定律和反应动力学定律。在这些理想化的模型假设之外,新推导的关系概括了现场条件的结果,并提供了对通常没有或由于具有挑战性的载荷和边界条件而在技术上无法可靠地获得实验数据的情况的见解。

图:表示理论推导的流程图。规则字体表示一般的流体动力学公式,而粗体字体表示型号规格。左边的方块描述了一般物理,而右边的方块是基于流体动力学推导得出的

图:不同饱和度下材料成分的示意图

图:纯水中盐溶解产生海水的示意图。

图:基于非耦合长期脱粘(LTD)试验的模型参数校准:(a)酸浸泡阶段的pH演变;(b) 不同化学溶解程度下的压缩行为;插图(c)实验装置。

图:非偶联长期脱粘(LTD)试验酸浸泡阶段的模拟结果:(a)离子物种的浓度演变;(b) 渗透压的演变

图:固结长期脱粘(LTD)试验pH曲线的模型简化

图:(a)轴向应变随时间的变化; (b)径向应力随时间的变化; (c)应力路径;(d)偏差应力-应变响应