4DLSM的最新研究进展

文一:

用微爆试验和四维格子弹簧模型研究岩石和PMMA 的夯实球形爆轰动力响应

摘要:

夯实球形爆轰作用下地下结构及其周围地质构造的动力响应已成为国防工程和土木工程研究的重要课题之一。正确理解和评价夯实爆轰引起的颗粒运动、球形应力波的传播/衰减和地质构造中的动态裂纹扩展需要有效的实验方法和数值工具。为了捕捉球形冲击波的主要特征,包括波的传播和衰减,本研究设计了一种系统的有机玻璃夯实球形爆轰试验技术。一个直径为4毫米产生产生一个小规模的爆炸内的 PMMA 样品。为了监测爆炸过程中粒子的运动,研制了一套由嵌入式粒子速度传感器和高强度磁场发生器组成的电子测量系统。在四维点阵弹簧模型中实现了改进的多体破坏准则-状态方程(EOS)和约翰逊-霍姆奎斯特-贝塞尔(JHB)模型,从而形成了改进的约翰逊-霍姆奎斯特-贝塞尔模型(M-JHB-4DLSM)。它能够重现大泊松比、应变率以及单轴抗压强度与单轴抗拉强度值(UCS/T)的高比值的影响。建立的 M-JHB-4DLSM 模型通过模拟花岗岩和有机玻璃的动力响应进行了验证。研究结果表明,这种动态过程和压裂模式可以通过以下途径再现出来M-JHB-4DLSM 与实验观测结果一致。然后应用 M-JHB-4DLSM 模型研究了近距离埋藏爆破对隧道的冲击效应。

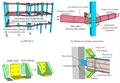

图:测试系统示意图

图:实验装置和测试样品的示意图,测试系统的示意图,以及 PMMA 样品和实验装置的示意图

图:4D-LSM 的原理是: 三维空间中的原始模型,四维空间超膜中的平行模型,c 第一类4D 弹簧,d 第二类4D 弹簧,e 第三类4D 弹簧

图:M-JHB-4DLSM中多体失效准则和JHB模型的计算过程

图:采用 M-JHB-4DLSM 数值模型对一个近似球面表示的单隧道进行了模型试验: 模型尺寸和边界条件(单元为 mm)

文二:

循环荷载作用下岩石破坏预测格构弹簧模型一维边界面模型的建立

摘要:

在预测岩石结构的长期稳定性时,对岩石材料在循环载荷作用下的变形和破坏进行合理的解释是非常重要的。边界面模型通常用于描述岩石在循环载荷作用下的力学行为。在这项工作中,将简化的1D边界面模型发展为4D格构弹簧模型(4D-LSM),以预测循环载荷下的岩石破坏。为了更好地表示岩石材料的非线性行为,在简化的一维边界面模型中还引入了微裂纹模型,以及宏观强度准则和内聚区模型来表示岩石的破坏过程。实现了基于GPU的并行计算,加速了耗时的数值模拟。数值结果表明,该模型再现了岩石材料在不同循环加载路径下的变形和破坏过程。此外,还预测了岩石在不同条件下的疲劳寿命,包括不同的应力水平、围压和预先存在的宏观节理。这些数值结果表明,简化的一维边界面模型不仅令人满意地描述了岩石在循环载荷下的力学响应(类似于经典的基于连续体的本构模型),而且在模拟循环载荷下岩石的断裂和破坏过程方面,也具有基于离散的数值模型的优势。这种方法也可以用于其他离散数值模型,如离散元模型(DEM)。

图:不同类型的波形和加载路径: (A)三角波、正弦波和方波; (B)损伤控制加载; (C)斜坡加载; 和(D)批量加载。

图:在实验室测试中使用的仪器和岩石样品: (A)电液伺服岩石三轴测试系统; (B)花岗岩样品; 和(C)砂岩样品。

图:疲劳载荷作用下节理岩样的数值结果: (a)概念模型,(b)4D-LSM 模型,(C)单调载荷作用下节理岩样的实验和数值结果,(D) M85的实验和数值结果,以及(E)不同载荷条件下数值模型的不可逆变形演化。

文三:

基于四维点阵弹簧模型的岩体节理剪切破坏研究

摘要:

本研究采用四维格构弹簧模型(4D-LSM)研究了不规则岩石节理的抗剪强度和破坏机制以及岩石非均质性的影响。4D-LSM已用于广泛的岩石工程应用,但其模拟直接剪切试验的能力尚未得到详细研究。材料强度参数使用花岗岩试样的单轴抗压强度(UCS)和巴西抗拉强度(BTS)试验进行校准,而接头参数则通过锯切UCS试样和含有单个三角形凹凸的岩石接头的直接剪切试验进行校准。在无侧限抗压强度试验的基础上,提出了一种校正方法来调整花岗岩脆性高导致的过度机械变形,并将其进一步应用于直剪试验结果。研究发现,完整的岩石性质对岩石节理的强度有很大影响。为了研究节理几何形状和岩石非均质性的影响,使用校准的4D LSM模型模拟了三个节理微凸角度和五个非均质性模型。正如先前的实验和数值研究所报道的那样,模拟结果能够捕捉到不同接头粗糙度角对剪切强度和破坏机制的影响。粗糙度角越大,剪切强度越高。同时,以强度较低的颗粒为代表的岩石非均质性会降低剪切强度并改变破坏机制,尤其是在高孔隙率的情况下。观察到这种强度降低对于陡峭角度的凹凸较大,而对于较平坦的凹凸则不那么显著。基于天然节理剖面的模拟也得出了类似的结论。根据这些发现,岩石非均质性的表征对于估计岩石节理的强度至关重要。除了粗糙度参数外,孔隙度等非均质性参数也是岩石工程应用的基础。

图:4D-LSM中的联合模型。

图:(a)韦伯分布、(b)孔隙率、(c)颗粒置换、(d)球形颗粒置换和(e) Voronoi 多边形结构的非均质性模型。

图:实验测试与数值计算结果的比较。(a) UCS 4D-LSM 模型,(b) UCS 试验失效,(c) UCS 试验失效4D-LSM,(d) BTS 4DLSM 模型,(e) BTS 试验失效,(f) BTS 试验失效4D-LSM,(g)超量 UCS 变形的变形-力关系,以及(h)调整 UCS 试验变形。

图:锯切 UCS 试样的剪切。(a)试验装置,(b)4D-LSM 模型,(c)三种法向力作用下的剪力-位移曲线,(d)摩擦角(φJ) ,(e)法向应力与节点刚度之间的关系,(f)三种法向力作用下剪力-位移曲线的试验和数值结果。

图:4D-LSM 直接剪切。(a)实验和(b)4D-LSM、(c)15 ° 、30 ° 和45 ° 微凸起剪切应力-位移校准和(d-f)模型和破坏模式。

文四:

预测岩石破坏的不同数值方法的基准研究

摘要:

目前,随着岩石力学中许多可用的数值方法的发展,研究人员一直专注于数值模型的参数标定,而忽略了这些方法的预测能力。通过国际岩石力学学会(ISRM)的不连续变形分析(DDA)委员会组织的国际合作,对预测岩石破坏的九种常用数值方法进行了比较研究。进行了两个步骤的数值建模,包括根据给定的实验结果进行校准程序,以及使用这些校准参数对三种类型的岩石进行基准测试的数值预测。通过不同数值和实验结果的比较,确定并分析了不同数值方法在预测岩石破坏方面的固有弱点和优势。在参数选择方面,人类干预的影响甚至比选择不同的数值方法更为显著。进一步讨论了数值和物理测试中可能出现的一些潜在因素(即不同的边界条件、岩石材料的非均质性、强度参数、颗粒堆积和破坏标准)。通过对不同破坏准则的比较,我们发现岩石破坏准则的选择可能是影响数值方法预测能力的主要因素,非线性破坏模型(Hoek–Brown准则)在复杂应力条件下预测岩石破裂方面显示出优越性。这项比较工作也启示了高质量校准过程的重要性以及岩石破坏标准的未来发展。

图:实验设置: (a) UCS 测试; (b)基准测试; (c)基准测试。

图:(a)实验室试验中 UCS 试验后岩石样品的失效模式; (b) LS-DYNA; (c) RFPA; (d) DICE2D; (e) PFC; (f) DDA; (g) MultiFras; (h) PNMM; (i) UDEC; 和(j)4D-LSM。

图:加载台和试样之间界面摩擦的影响:(a)摩擦角示意图;(b) 计算模型设置和边界条件;以及(c)数值结果。

图:材料非均匀性的影响: (a)不同非均匀性比率的计算模型; (b)数值结果。

文五:

尺寸效应对岩石 I 型断裂韧性影响的综合实验和数值研究

摘要:

岩石是一种典型的准脆性非均质材料,表现出I型断裂韧性(KIc)的明显尺寸效应。为了进一步探索尺寸效应对岩石KIc的影响机制,采用了一种新的实验程序,即将半圆弯曲试验与小规模直接拉伸试验相结合,来确定不同尺寸岩石试样的KIc和断裂过程带(FPZ)长度。同时,采用四维晶格弹簧模型(4D-LSM),结合粘性区模型(CZM)和改进的莫尔-库仑强度准则来解释这些实验结果。在对实验结果和数值结果进行详细比较后,我们得出结论,尺寸效应主要由中尺度晶粒粘结本构行为的软化区尺寸决定,而不是由岩石的其他力学参数决定,如抗拉强度、内聚力和内摩擦角。在离散数值模型中没有引入尺寸相关的本构模型,而只使用了中尺度晶粒结合的软化模型,我们成功地再现了各种尺寸岩石试样的KIc值和FPZ长度的变化,并对Bazant尺寸效应曲线具有很高的优度,这表明离散数值模型能够充分再现或解释岩石KIc中的尺寸效应。

图:半圆弯曲试验和小型直接拉伸试验装置。(a)伺服控制机器; (b)半圆形弯曲试验; 及(c)小型直接拉伸试验。

图:样品几何构型。(a) SCB 试验用的半圆形圆盘试样; (b)小型直接拉伸试验用的狗骨试样; (c)狗骨试样尺寸; 及(d)半圆形圆盘试样尺寸。

图:数值模型。(a)四维网格模型; (b)修正的莫尔-库仑强度准则; (c)不连续节点表面; (d) DDA 块; (e)半圆盘弯曲试验; (f)小规模直接拉伸试验。

图:花岗岩和砂岩的破碎颗粒形态。(a) 砂岩,(b)花岗岩。